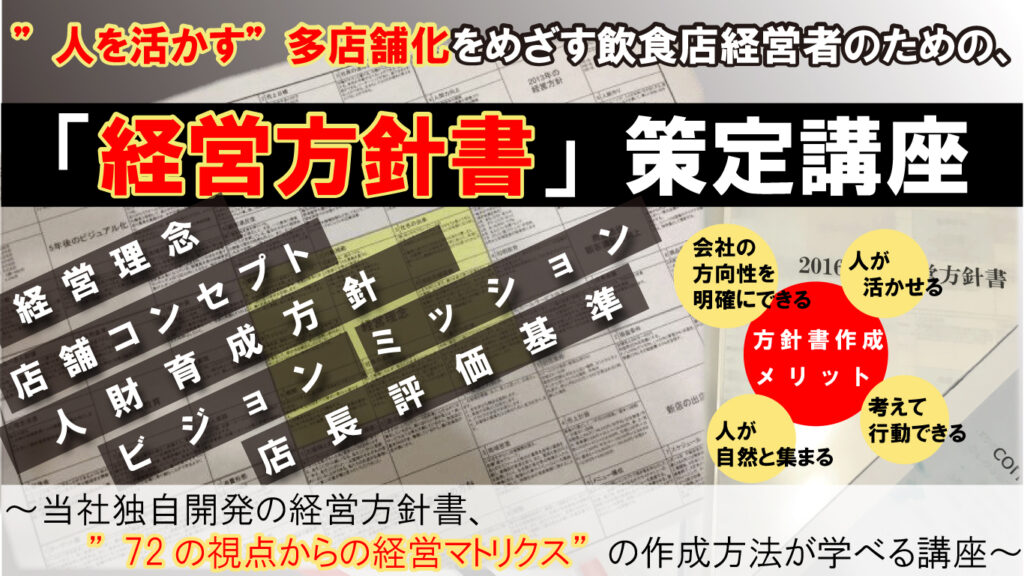

飲食店の多店舗化を成功させるには、羅針盤となる「経営方針書」は欠かせない!

飲食店の多店舗化は“なんとなく”では続きません。ここでは、出店戦略・人材育成・数値管理をブレさせない「経営方針書」の作り方を具体的に解説いたします!

「いつか自分のお店を増やしたい」

多くの飲食店経営者が描く夢ですが、いざ多店舗化を始めると、多くの壁にぶつかります。飲食店の世界には「3店舗・5店舗・10店舗」という“成長の壁”があると言われます。この壁を越えられずに失速してしまう会社には、共通した特徴があります。

それは──「なんとかなるだろう」という考え方です。

もちろん、チャレンジ精神は大切ですし、「やってみなければ分からない」という部分もあります。ですが、全く準備をせずに進むのは、地図を持たずに山に登るようなもの。途中で迷子になってしまうのは、むしろ必然なのです。

では、多店舗展開を進めるにあたり、何を準備すべきなのでしょうか?

私はまず、自社・自店の「軸」を明確にすることが最も大切だと考えています。

・自分たちの店が“なぜ売れているのか”

・絶対に守るべき価値観や姿勢

・会社が大切にする理念や使命

・スタッフにどんな人財に育ってほしいのか

これらを整理して「自分たちらしさ」を言葉にすることが、経営方針書を作る第一歩です。

ここでは、この「経営方針書」を作成するメリット、作成方法について解説いたします。

売れている要因を言語化することが、多店舗化の成否を分ける(立地/商品/オペ/人材)

特に忘れてはならないのが「売れている要因」を明確にすることです。

2号店や3号店を出した途端、なぜか売れない──これは本当に多い失敗例です。

それは「勝ちパターン」を検証していないから。

・立地要因

・メニュー構成の要因

・利益を生み出す商品設計

・自店の強みと弱み

こうした要因を洗い出し、整理することで、次の出店は“再現性のある成功”になります。逆にここを曖昧にしたまま出店を重ねると、会社は必ず不安定になります。

だからこそ、経営方針書は「自店の成功法則を言語化するツール」でもあるのです。

多店舗化の人材戦略──経営方針書で採用・教育・評価を一本化

飲食店の多店舗化において、最大の課題は「人財」です。

社員が集まらない、教育がうまくいかない──その原因のひとつは、会社としての価値観や方向性が明確になっていないこと。

軸がはっきりしていれば、

「こんな人財に来てほしい。当社ではこんな教育やサポートを用意している」

と自信を持って打ち出せます。

小さな会社は“大手に比べて規模が小さい”というハンデを抱えます。

しかし、それを逆に“魅力”に変える方法があるのです。

「社長の想いが直接届く会社」

「現場で裁量を持って働ける会社」

「小さいからこそ、一人ひとりの存在が輝ける会社」

こうしたメリットを伝えることで、人財は必ず惹きつけられます。

そのためにも、会社の軸=経営方針書が必要不可欠なのです。

現場判断のブレをなくす──多店舗化に効く基準づくり(QSC・FL・KPI)

経営方針書には、経営理念・ミッション・ビジョン・行動指針などが明記されます。

これに基づくことで、

・店づくりやメニューの方針

・接客の基準

・店長・副店長の役割

・社員評価制度

といった重要な仕組みを整えることができます。

つまり、経営方針書は「現場の迷いをなくす判断基準」となるのです。

失敗あるある:方針書がないと起きる5つの破綻

飲食店が多店舗化に挑戦するとき、「経営方針書」を持たずに走り出すと、次のような“破綻”が必ずどこかで顔を出します。

1. 出店基準があいまいになる

勢いだけで出店を決めてしまい、立地条件や商圏の分析が不十分に。結果として「2号店はうまくいったのに3号店で大失敗」といった事態が起こります。

2. メニュー戦略がぶれる

店舗ごとにメニュー構成がバラバラになり、看板商品が育たない。仕入れや原価率の管理も複雑化し、利益率が急速に下がっていきます。

3. 教育が属人的になる

店長や先輩スタッフの“その場しのぎの指導”に頼るため、教え方や水準がバラバラ。スタッフのスキルに差がつき、サービス品質のばらつきが大きくなります。

4. SV(スーパーバイザー)の負荷が増大する

明確な基準がないまま現場を任せると、店舗ごとにトラブルが頻発。SVや本部は“火消し役”になり、戦略的な動きが取れなくなります。

5. 離職率が高まる

価値観や教育方針が不明確な会社は、スタッフにとって働きにくい環境。頑張っても評価されない、店ごとにルールが違う──そんな不満が積み重なり、人が定着しなくなります。

飲食コンサル、中西が推奨する「経営方針書」の作り方~『経営マトリクス』で多店舗化の軸を1枚に」~

「経営方針書を作りましょう!」と言われても、いざ机に向かうと、

・何から書き始めればいいのか分からない

・頭の中に考えはあるけど言葉にできない

・書いたものが“方針書”になっているのか不安

──こう感じる経営者さんがほとんどです。

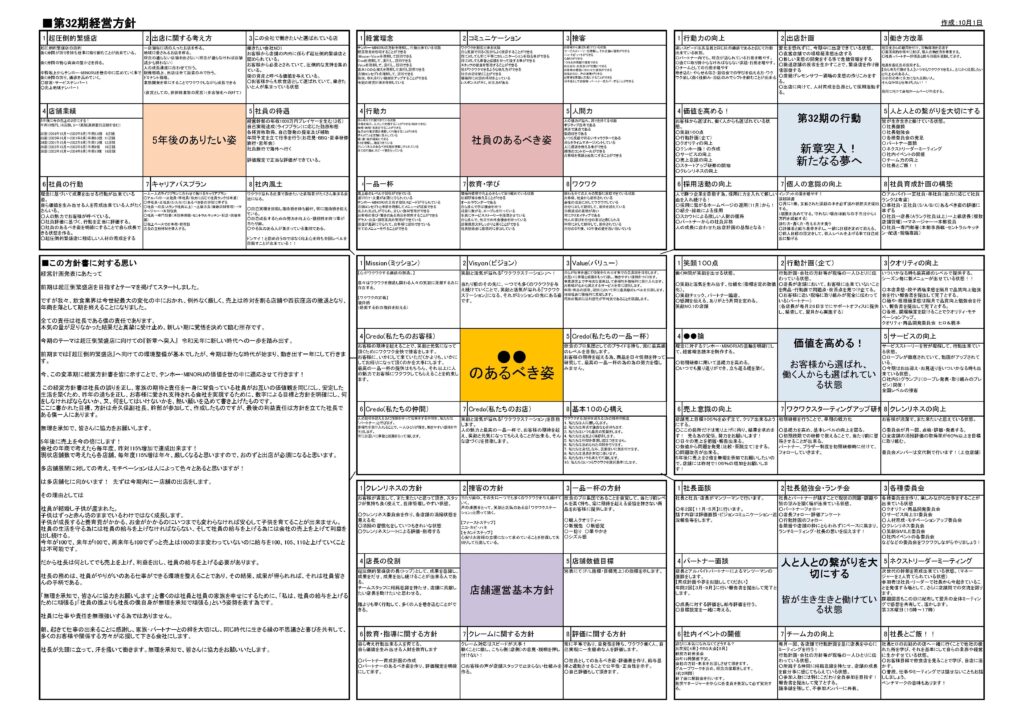

そこで私が各支援先で必ず使っているのが 「経営マトリクス」 です。

これは、経営者の頭の中にある想いを整理し、抜け漏れなく形にできるテンプレートなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。

「経営マトリクス」を活用する3つのメリット

1,あらゆる角度から会社を検証できる

ミッション、ビジョン、バリューといった抽象的な概念から、人材育成方針、店舗運営、5年後の具体的なビジョン、そして今期の重点行動まで、会社全体を体系的に整理できます。これにより、本当に大切にすべきことや、やるべきことが一目瞭然になります。

2,迷った時にいつでも見返せる羅針盤になる

このマトリクスは、経営方針書の骨子となるものです。一枚にまとまっているため、日々の業務で迷ったときや、新しい意思決定をする際に、すぐに立ち返るべき「軸」を確認できます

3,文章作成が苦手でも簡単に作れる

ひとマスごとに書く言葉に限りがあるため、長文を書く必要がありません。思考を整理し、必要な要素を端的にまとめることに集中できるので、文章を書くのが苦手な方でも無理なく作成できます。

「経営マトリクス」の全体構成と具体的な考え方

経営マトリクスは「会社の頭の中を見える化するツール」です。

1つ1つの項目を埋めていくことで、経営理念から現場の行動まで“一本の線”でつながるようになります。

① 会社のあるべき姿(理念・ビジョン・使命・価値観)

【ここで考えること】

自分たちはなぜ飲食店を経営しているのか?どんな社会的価値を生み出したいのか?

【記入例】

「地域の食文化を広げる」「スタッフの幸せを第一に考える」「10年後に◯◯店舗規模のグループをつくる」

【役立つポイント】

“出店の目的”や“経営の原点”を見失わなくなる。経営判断に迷った時、必ずここに戻れる。

② スタッフのあるべき姿(人財育成方針・採用基準)

【ここで考えること】

どんな人に仲間になってほしいか?育てたい人財像は?

【記入例】

「お客様に誠実であることを大切にする人」「学び続ける姿勢を持った人」

【役立つポイント】

採用ページや面接で「当社に合う人財像」を明確に打ち出せる。教育・研修の方向性も一本化される。

③ 店舗運営方針(店づくり・接客・商品・評価制度)

【ここで考えること】

店舗の“型”をどうするか?どんな接客を標準とするか?商品開発や衛生管理はどう徹底するか?

【記入例】

「全店舗で“笑顔の声かけ”を必須にする」「看板商品は必ず◯◯を軸に構成する」

【役立つポイント】

属人的な判断をなくし、どの店舗でも“同じ体験”を提供できる。評価制度の基準づくりにも直結する。

④ 5年後のあるべき姿(未来像・数値目標・組織体制)

【ここで考えること】

5年後にどんな会社になっていたいか?売上・利益・組織・スタッフの待遇・社会的評価まで描く。

【記入例】

「売上10億円」「社員定着率90%」「店長が理念を語れる組織」

【役立つポイント】

短期的な利益追求に振り回されず、“長期ビジョン”を持って進める。金融機関や投資家への説明資料にも使える。

⑤ 今期の重点行動(具体的アクションプラン)

【ここで考えること】

今年はどんな課題に取り組むのか?それを達成するための“具体的な行動”は何か?

【記入例】

「新メニュー開発を◯月までに10品」「店長会議を月1回必ず実施」「アルバイト教育マニュアルを刷新」

【役立つポイント】

“やるべきこと”が明確になるので、現場が動きやすくなる。目標が数字や行動で定義されるため、成果検証がしやすい。

まとめ

飲食店の多店舗化は、“なんとなく”では必ず行き詰まります。

逆に言えば、経営方針書という“軸”さえあれば、会社は何倍も成長スピードを上げることができます。

・社員が迷わず動ける

・採用・教育がスムーズになる

・出店判断もぶれなくなる

これらを可能にするのが「経営方針書」です。

今後の5年、10年を見据えるあなたの会社にとって、この方針書の存在は欠かせません。

「まだ作っていない」という方は、ぜひ今から取り組んでください。

まずは、無料で配布している 経営マトリクステンプレート から始めましょう。

1枚にまとめるだけで、自社の“未来の姿”が見えてきます。

※無料にてこの「経営マトリクス」配布しております。お申込みはこちらから>>>