成長を属人化せず、現場と連動した仕組みで確実な成長をもたらす飲食店のアルバイト、社員評価表の作り方

1,単なる評価を超えた、アルバイトが確実に育つ、飲食店「アルバイト評価表」

評価制度の構築で悩んでいる方、また、本当に使える評価表のサンプルやテンプレートをお探しの方は多いかと思います。

当社は、長年のご支援の中で、現場スタッフのモチベーション向上やスキルアップに繋がる評価制度を試行錯誤し、最近、現場の課題を根本から解決するアルバイト評価表を完成させました。

◆一般的な評価表が抱える課題

一般的なアルバイト評価表の課題は、「現場の仕事」とそのままリンクしていないことが多々あることです。評価が「個」のスキルに焦点を向けたものになっており、営業中に求められるチーム連携や判断力が評価に盛り込まれていないことが多いのです。

たとえば、評価内容が「注文がとれる」「料理提供ができる」「お客様のご案内ができる」などに留まっていませんか?もちろんこれらは必要ですが、これだけのスキルでは戦力として成り立ちません。

●営業中に求められる真のスキル(例)

・2つのテーブルからお客様から呼ばれても対応できる

・優先順位を自己判断し、他者と連携がとれる

・他ポジションの仕事のフォローができる

・ピーク時に案内係と連携し効率よく席誘導ができる

こうしたスキルが評価要素に盛り込まれていない結果、個人の仕事はできてもチームでの仕事ができない人の評価が高くなるという「評価のズレ」が起こりえます。これこそが、テキパキ動ける人とそうでない人の評価が変わらないことに対するアルバイト・パート間の「不満」の原因なのです。

◆教育における致命的な課題:属人化

教育の面でも、先述の評価と同じく、営業中に求められるスキルを店長や社員が「無意識」にマスターしているため、それを「ことば」にして教えることができないという課題があります。

アルバイト・パートさんが「役に立つ」レベルに成長するのは、周りの動きを見たり、先輩パートから指示されたりして、自然と「できるように なった」だけであり、現場が「教えて、育てた」ケースは非常に少ないのが現実です。

仕事をきちんと教えられないことは、仕事の上達が進まないこと、そして「仕事が楽しくない」ことに繋がり、結果的に離職率の高さに直結します。

◆中西式評価表による解決策:営業現場と評価の連動

当社の評価表は、これらの問題を解決します。

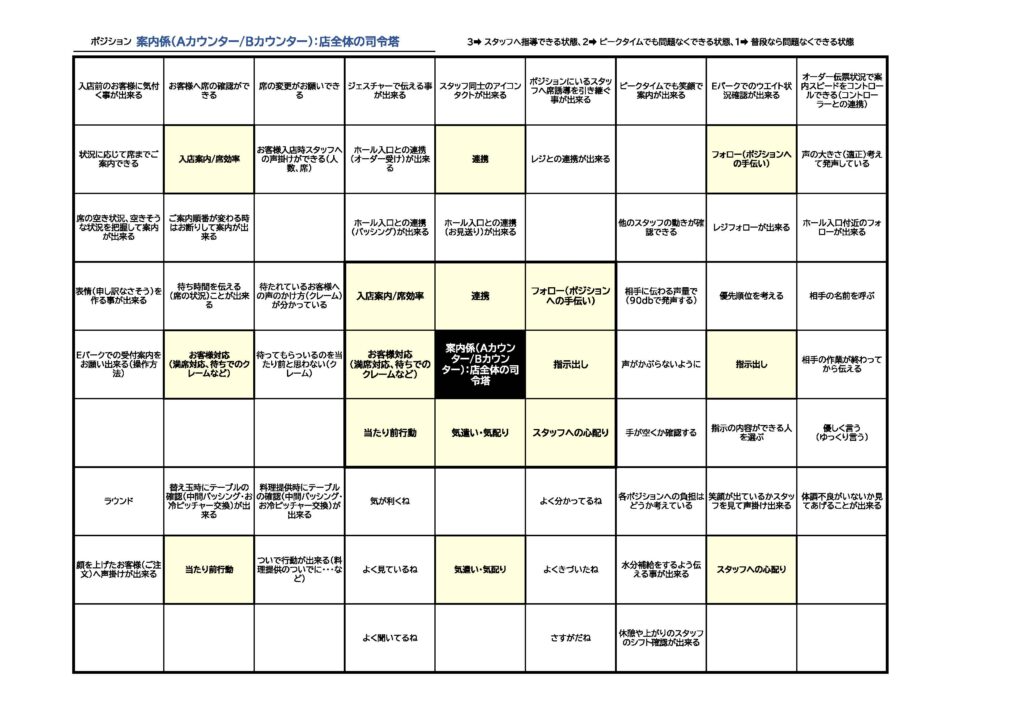

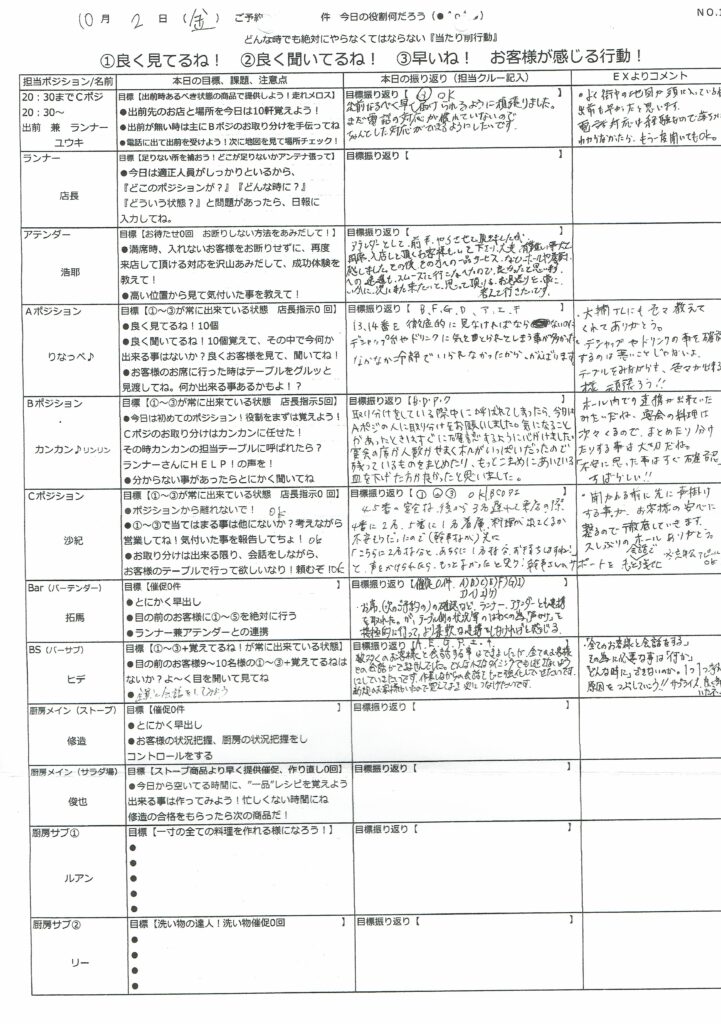

1:ポジション別マトリクスの活用

営業中のポジション毎にシートを1枚用意します。中央にポジション名(例:案内係)を明記し、その周りの8つのマスに、そのポジションに必要な具体的な仕事の項目を記入します。

【記入例:案内係】 「入店案内/席効率」「連携」「フォロー」「お客様対応」「指示だし」「当たり前行動」「気遣い・気配り」「スタッフへの心配り」など。

2:具体的なコツ・ポイントの明確化

各仕事の項目を中心に据え、その周りに、具体的なコツ・ポイントを明記していきます。

【記入例:指示だし】 相手に伝わる声量を出す、優先順位を考える、相手の名前を呼ぶ、声が他の人とかぶらないようにする、相手の作業が終わってから伝える、相手の手が空くかどうか確認する、指示内容ができる人を選ぶ、ゆっくりと分かりやすく言う。

3:教育ツールとしての機能

このマトリクスシートがあれば、「教わる側」はマスターすべき目標が明確になり、成長スピードが加速します。また、「教える側」は、相手を上達させるための指導ポイントが明記されているため、教えることが容易にできるようになります。

4:評価との直接連動が最大の特徴

このマトリクスと評価を連動させている点が、当社のアルバイト評価表の最大の特徴です。営業の現場に必要なスキルと評価が直結しているため、このマトリクスに従って現場の仕事をマスターすれば、時給も自然と向上する仕組みになっています。

5:理念や貢献度との両立評価

単に営業中のスキルだけを評価するのではありません。「必須項目」というシートで、理念の理解度、実行度、ルールの順守度、シフト貢献度などの「本学」の部分も評価します。こちらのウエイトを重くすることで、営業スキルが高い人だけでなく、店の考えを理解して店のために働いてくれる人の評価が自然と高くなる評価表になっています。

2,店長が育つ、店の質が低下しない、飲食店「店長評価制度」

「アルバイト評価表」と同じ考え方で、当社では「店長評価表」も構築しています。

◆店長指導の課題:抽象的な指示と属人化

私が考えているのは、多くの人が店長指導、教育において、単に知識だけを身に着けさせようとしたり、「意識が低い」という抽象的な捉え方をしていることです。

例えば、社長さんや幹部さんから「アルバイト指導、もっと強化しろ!」「アルバイトともっとコミュニケーションをとれ!」といった指示が出ていませんか?

しかし、現場の店長の本音は「アルバイト指導って、具体的にどんなことをすれいいの?」「何を話せばいいの?」という具体的な行動への疑問です。

これは、店長の仕事も具体的にどんな仕事をするかを「ことば」で説明できる人がほぼ存在せず、各店長任せになっているためです。アルバイトと同様に、できる店長は会社が育てたというよりも「勝手に育った」というのが現実でしょう。

つまり、店長やアルバイトの育成が「属人的になっている」ということであり、これでは意図的に育成していくととは不可能です。

だからこそ、仕組みにする必要があり、それが当社のアルバイト評価表であり、店長評価表なのです。

◆中西式店長評価表による解決策:行動の可視化と仕組み化

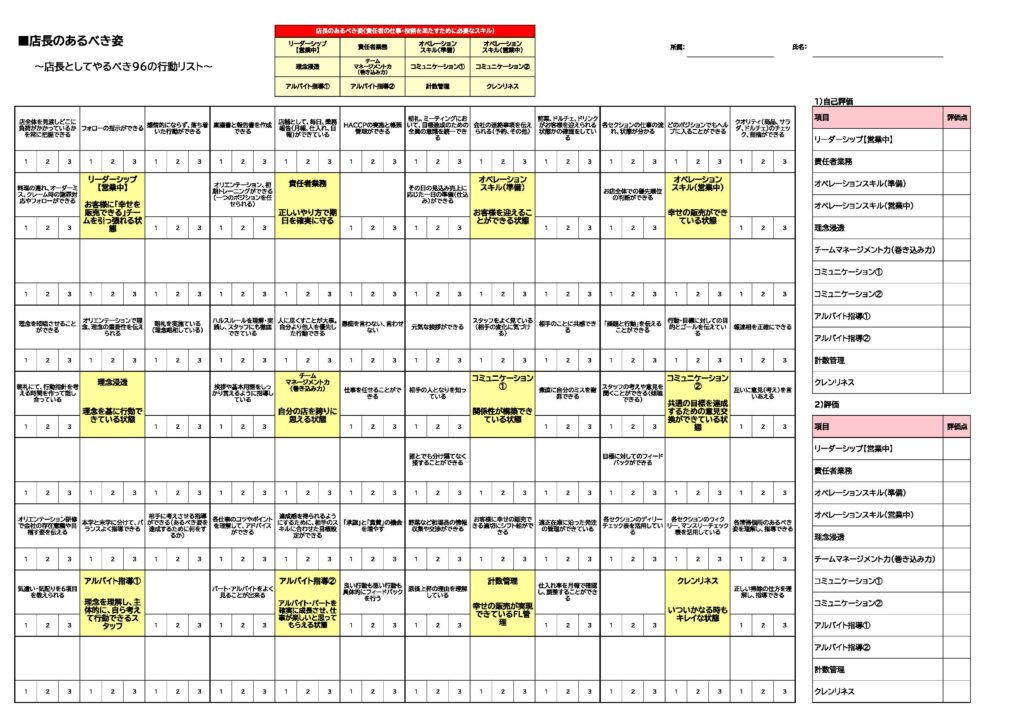

店長評価表も、店長に求められる仕事(項目)を抽出し、その項目に必要な要素を周りに抽出していきます。

1.店長の仕事の具体化

・項目例:理念浸透、オペレーション、責任者業務、アルバイト指導、コミュニケーション、クレンリネス、計数管理など。

・「アルバイト指導」の具体例:オリエンテーション研修で会社の存在意義や目指す姿を伝える、本学と末学に分けてバランスよく指導できる、相手に考えさせる指導ができる、気遣い・気配りを6項目教えられる、など。これにより、アルバイト指導で具体的に何をすればいいかが明確になります。

↓下記は、「店長のやるべき行動リスト」例。通常はすべてのマスに行動が記載されています。

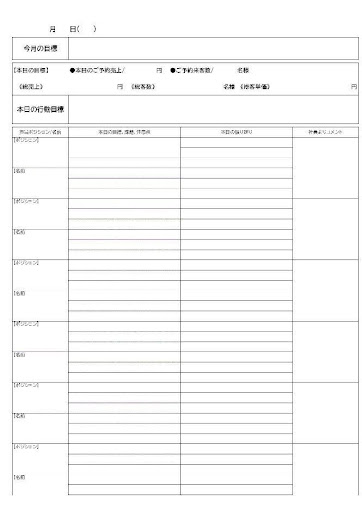

2.具体的な行動内容への落とし込みと育成ツールの活用

さらに、より行動内容(日々、何をすればいいのか?)を明確にします。

例えば、評価内容に「達成感を感じさせるために、相手のスキルに合わせた目標設定ができる」「『承認』と『賞賛』の機会を増やす」「パート・アルバイトをよく見ることが出来る」という内容を設けたとしましょう。

この仕事が上手く上達する、あるいは、これらを仕組みとして定着させるために、会社独自の「目標設定シート」などのツールをつくるのです。

【育成ツールの役割(例:目標設定シート)】

このシートは、毎日(もしくは1週間に1度)の目標と達成するための行動を明記し、そして、その行動がどうだったかの「フィードバック」をする欄があるシートを作成します。

このシートがあれば、以下の効果を自然と生み出すことができます。

・相手のスキルに応じた目標設定をする

・相手に正しいフィードバックをするために、よく見ることが求められる

・アルバイトは、そのフィードバックを見ることで達成感を感じられる

・目標がアルバイト評価表と連動していて、ひとつひとつの目標を達成していくことで成長でき、そして、時給もアップする

つまり、店長は育成ツールに関わる仕事のレベル(質)を上げていくことでアルバイト指導をしっかり行うことにも自然と繋がるのです。

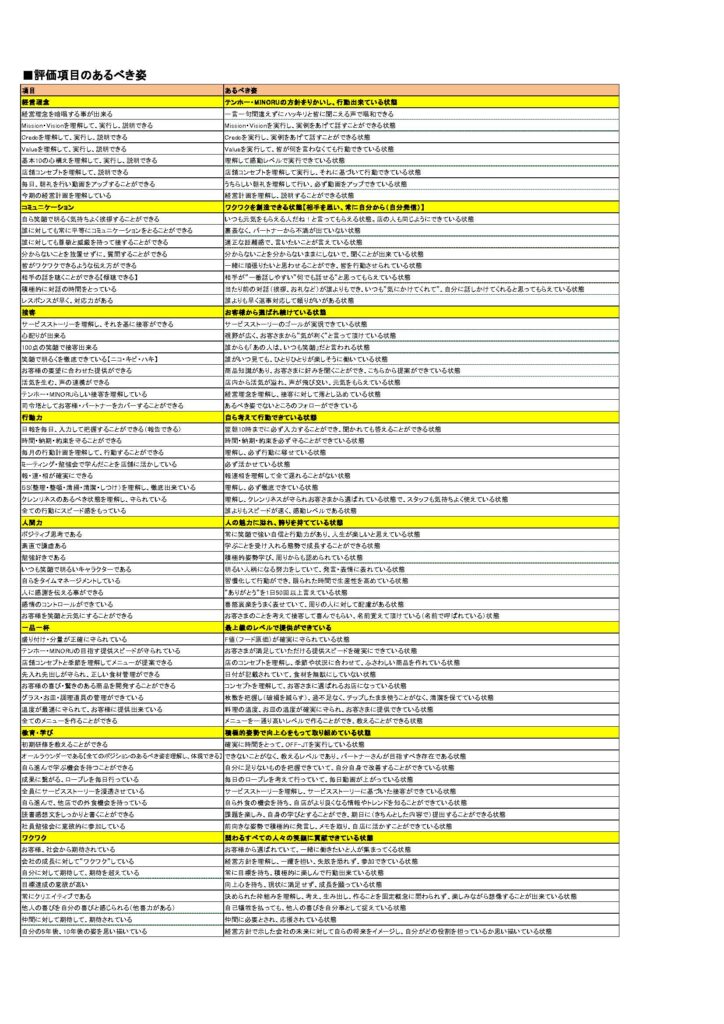

3.評価のズレと不満を解消する「あるべき姿」の仕組み

店長を評価するのは、上司であるマネージャーや経営者ですが、各項目(当社では0123の4段階)の基準がないため、評価ができない、もしくは、人によって評価にバラツキがあるという問題が常に発生します。

この問題を解決するために用意しているのが、各項目の仕事の「あるべき姿」です。どこまでできて、始めて、評価3となるかを決めておくのです。

【「あるべき姿」が解消する評価の深刻なズレ】

1.自己評価と他己評価のギャップによる不満

店長に自己評価をさせると、こちらから見ると全くできていないのに、やたらと自己評価が高い店長がいませんか?

他己評価と自己評価の差が大きい人ほど、会社に不満を抱くケースが非常に多いのですが、これは会社側も半分悪いのです。なぜなら、各仕事に対して、「ここまでやることが当社ではこの仕事のあるべき姿です」ということを決めていないからです。

2.具体的な行動基準の欠如による質の低下

例えば、評価要素に「発注ができる」とあったとしましょう。自己評価が高い店長は「毎日発注しているし、これは3点だな」と自己評価をつけます。

しかし、会社が本当に求める「発注ができる」のあるべき姿は、「売上に応じて発注量を変更しながら日々発注できる」であり、「適正在庫に基づいた発注」なのです。

この「あるべき姿」を伝えていないからこそ、店長の高い自己評価につながったり、また、仕事の質の低下に繋がるのです。

そこで、この評価表では、評価項目と仕事内容だけでなく、各仕事の「あるべき姿」を評価基準として設ける(別シートで作成)ことで、評価のズレをなくしたり、仕事の質の低下を防ぐことにも繋げているのです。

このように、他の項目(理念浸透などの項目)においても、具体的な行動に繋がるような要素を纏めていくことで、これを店長が実践していけば、成長に繋がりますし、また、自分の評価を上げることにも繋がるのです。この「店長評価表」があれば、店長の育成も仕組みとして構築できますし、また、店の仕事の質の低下を防ぐことにも繋がります。

おわりに

現場の成長を「属人化」に頼るのではなく、誰が見ても、誰が教えても、同じ基準で育成できるようにする——

これは、どの飲食店でも本当に難しいテーマです。

私自身、何百回も現場に入り、店長と議論し、アルバイトさんの動きを観察しながら、

「どうすれば現場の仕事と評価がつながるのか」

「どうすれば、育成と評価が“同じ方向”を向くのか」

ずっと悩み続けてきました。

その中でたどり着いた答えが、“現場の仕事そのものを評価表に落とし込む”という設計です。

アルバイト評価表も、店長評価表も、

・何を見て

・どこを伸ばし

・どう育てるか

を、現場の動きと言葉で定義し直すことで、初めて「仕組み」になります。

このページで紹介した内容は、その仕組みをつくるための“考え方と型”の一部です。

もし今、

「評価表を作っても育成が進まない」

「評価の基準が曖昧で、判断がブレる」

「店によって成長のスピードに差がある」

そんな悩みをお持ちであれば——

必ず今回の内容がお役に立てるはずです。

あなたの店の育成と評価が、バラバラではなく、一本の軸でつながる。

そんな仕組みづくりの一歩として、今回の内容をぜひ活用してください。

また、この評価表は、下記の教材内のデータに、テンプレートと参考例も含まれております!

絶賛販売中ですので、ご購入を希望の方は下記画像をクリックしてください!

※上記にて紹介したテンプレートはすべてこの「手引書」のデータに含まれております