「飲食店のアルバイト教育に悩む方へ—特に、Z世代スタッフの指導は難しいと感じませんか?

Z世代の教育が難しい——現場でよく聞く声です。

「当日欠勤」「指示しないと動かない」「接客のバラつき」…。

これには原因があります。育成の設計が、伝える・見せる・振り返るの各所でつながっていないからです。

あなたの会社、こんなふうになっていませんか?

・なぜやるのかを伝えていない

・何をどうすれば良いか分からない(正解が不明瞭)

・注意だけで終わっている

・達成感・貢献感を感じさせていない

・最初の3か月の受け入れ・教育が整っていない

・“こんな感じ”という教え方が蔓延している

この項目に当てはまるほど、実は、「問題は人ではなく仕組み」なんです!。

ここでは、上記の課題を現場で回る形に設計し直す極意(仕組み化の方法)を7つ紹介します!

①飲食店アルバイト教育で、最初に伝えるべき接客の役割|Z世代への伝え方

先日ランチに行った店。

料理は美味しいのに、スタッフの雰囲気がバラバラで、ただ食べに来ただけの空間のように感じてしまいました。食事を楽しみに行ったはずなのに、心地よさや温かさがなく、結局その店を「また行きたい」とは思えなかったのです。

飲食店は、本来「食事を楽しむ場所」です。単にお腹を満たすだけであれば、今の時代、デリバリーで十分事足ります。だからこそ、わざわざ店に足を運んでくださるお客様にとって大切なのは「楽しい時間を過ごせるかどうか」。つまり、“食事を楽しませる店”は、いかにお客様を楽しませるかが勝負になるのです。

そのとき欠かせないのがスタッフの存在です。声のかけ方、料理を運ぶ姿勢、気づいたときのちょっとした配慮──そうした一つひとつが積み重なって、お客様にとっての「また来たい」という体験が生まれます。逆にそれがなければ、どんなに料理が良くても、店は“ただ食べるだけの場所”で終わってしまいます。

では、こうした“楽しむ場”をつくるために、店長にまず求められることは何でしょうか?

その答えを、こちらの記事で詳しく解説しています!

👉詳しくはこちら:「飲食店コンサルが解説!「お客様を楽しませる」接客術とスタッフ教育の重要性」

② アルバイト教育で当日欠勤・離職を防ぐ|働くのが楽しい職場づくり

近年、多くの飲食店で深刻になっているのが「当日欠勤」の増加です。特にZ世代のアルバイトに目立ち、突然の欠員によって現場全体が大きな負担を強いられるケースが後を絶ちません。

では、なぜ当日欠勤は起こるのでしょうか。大きな要因のひとつは「自分が休んだときにどんな迷惑をかけるのか」を想像できないことです。これは欠勤に限らず、バイトテロや店内での迷惑動画の撮影といった問題にも通じます。「これをやったらお客様や一緒に働く仲間がどう感じるか」「店にどんな損害を与えるか」──そうした視点を持てずに、自分の行動が周囲に及ぼす影響を深く考えられない。この“想像力の欠如”が、現場にさまざまなトラブルを生んでいるのです。

さらに、欠勤の多い店には共通点があります。

・遅刻をしても誰も注意しない規律の甘さ

・社員とアルバイトの会話が少ない職場

・任されるのは単純な作業だけ

・会社や上司への不満が蔓延している

…こうした環境では、働く意欲そのものが生まれにくくなってしまいます。

結局のところ、「当日欠勤が多い店」と「そうでない店」の差を決めているのは、店全体の空気や雰囲気にあります。スタッフが前向きに働きたいと思える職場かどうか。ここに大きな分かれ道があるのです。

では、店長が“働くのが楽しい職場”をつくるために、具体的にどんな取り組みが求められるのでしょうか?

その答えを、本文で詳しく紹介しています!

👉詳しくはこちら:「『気軽に休む』が起きる理由|飲食店スタッフが現場を大切に思う職場の仕組みとは」

③ 飲食店アルバイト教育で必須の接客基準|視点と言語化の方法

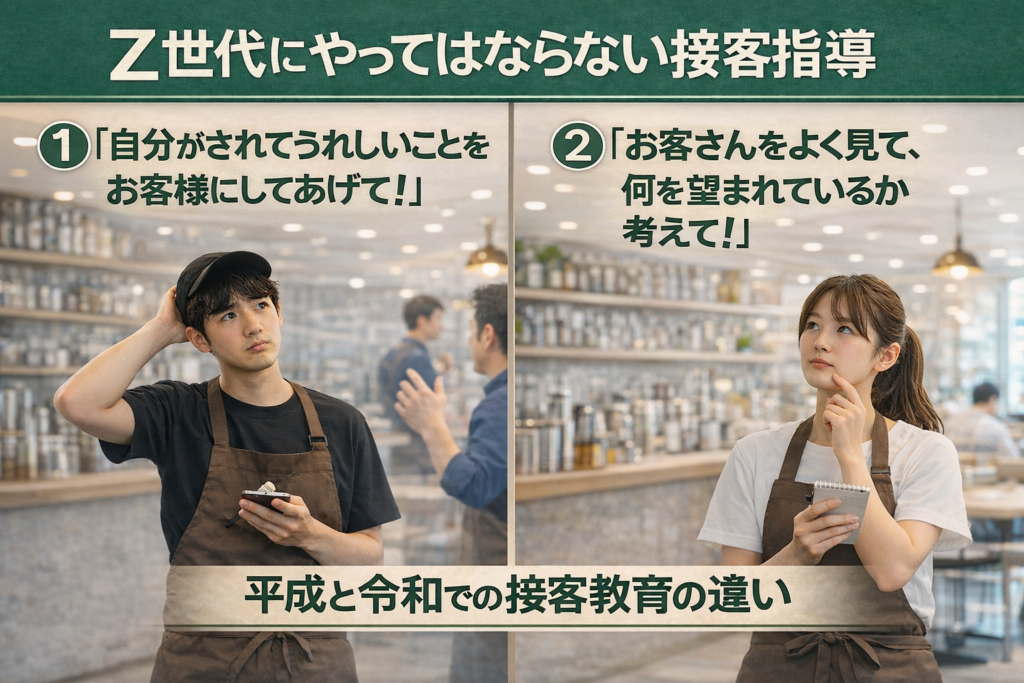

昔の接客研修では、「自分がされてうれしいことをお客様に」とか「お客様を見て、何を望んでいるか考えよう」といった指導が当たり前でした。

しかし、今のZ世代にとってこうした抽象的な言葉は通用しません!

変化の激しい現代ではお客様のニーズも多様で、他人の気持ちを想像する余地が小さくなっています。

さらに、タッチパネルやスマホ主導の注文が当たり前の世代にとっては、自分で気づいて動く接客がそもそも未知の経験なのです。

だからこそ、「お客様目線で動いて!」という抽象的な指導ではなく、「私たちの店ではこれを正解とする」という“軸”を示すことが欠かせません。

基準があるからこそ、アルバイトも安心して接客できるのです。

👉ここまでの話をより詳しくこちら説明しています!

「飲食店アルバイト教育のコツ|昭和教育は通用しない!Z世代に伝える“店の正解”の設計法」

では、店長がその“基準の伝え方”をどう設計すればいいのでしょうか?

その具体的手法を下記にて詳しくご紹介しています。

③-1 アルバイト教育で共有すべき当たり前行動リスト

かつての飲食店では、グラスが空いていれば声をかける、使い終わった皿を下げる、おしぼりを交換する──こうした行動は、誰もが自然にやっていた“当たり前”でした。できていなければ「不快」「違和感」と感じられるほど、現場では常識だったのです。

ところが今は、意外なほど多くの店でこの“当たり前”が抜け落ちています。繁盛店と言われるような店でさえ、お客様との会話やおすすめメニューの紹介には力を入れていても、本来やるべき基本の行動が弱い。私は長年、現場を見ていてずっとその違和感を抱いてきました。

原因は、Z世代の「飲食体験の不足」にあります。

「お客様に何かしたい」と思っても、具体的に何を見て、どんな行動をすればいいのか分からない。その結果、「何もしない」という選択になってしまうのです。

そこで導入するのが「当たり前行動」です。

これはアルバイトやパートに対して「見るべき視点」を明確に伝える取り組みであり、入店間もないスタッフや、接客を強化したい店にこそ最初に取り組む価値があります。

料理を提供した際には必ずこの視点で周囲を見る、たとえばドリンクが減っていれば「お代わりいかがですか?」と声をかける

──そうした共通の行動基準を持たせることが狙いです。

では、この「当たり前行動」の具体的な行動は何か。そしてこれをどう徹底し、実際に現場に根づかせるのか?

その具体的な方法を、本文で詳しく解説しています。

👉詳しくはこちら:「行動しない理由をなくす飲食店のアルバイト教育|『当たり前行動』導入の仕組みと効果」

③-2 気遣い・気配りの視点を増やす|「お客様のことば」から逆算

「当たり前行動」ができるようになった次のステップは、“気遣い・気配りの視点”を増やすことです。

そのヒントは、お客様が接客を受けたときに発する“ことば”にあります。

「気が利くね」

「よく見てるね」

「よく聞いてるね」

「よく覚えてるね」

「よく気づいたね」

「よく分かってるね」

こうした言葉を逆算すると、「どんな視点でお客様を見ればよいか」が浮かび上がります。

たとえば「気が利くね」であれば──

・荷物置きがないときにカゴを持っていく

・寒そうにしている人にブランケットを渡す

・コートを預かったり、コート掛けにかけてあげる

・薬を飲もうとしている人に水を出す

・大人数の料理を小皿に分けて配膳する

こうした具体的なシーンと行動をまとめて、まずはOFF-JTのミーティングでスタッフ全員と共有します。机上で「こういうときに、こんな行動をする」という視点を学ぶことで、現場に出たときに気づきやすくなるのです。

ただし大事なのは、行動リストを覚えること自体ではありません!

お客様がどう感じるか、その背景にある“理由”を理解し、自分で考えて動ける接客へつなげることです。

では、スタッフが“考えて動く接客”を身につけるために、店長はどう指導していけばいいのか?

その具体的な方法を、本文で詳しくご紹介しています。

👉詳しくはこちら:「飲食店のアルバイト教育の極意|「気が利くね」の一歩先を教える視点の設計法」

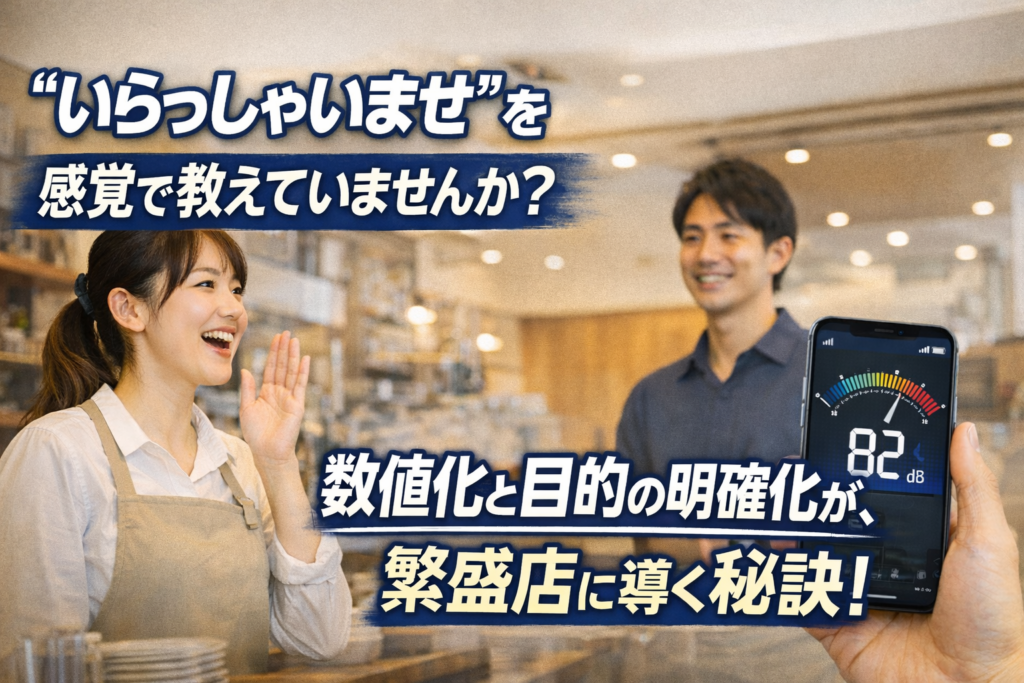

③-3 アルバイト教育で伝えるべき、“いらっしゃいませ”の目的と声量基準

新人アルバイトを指導するとき、「もっと大きな声で“いらっしゃいませ”!」と伝えても、なかなか声が出ない…。そんな経験はありませんか?本人は出しているつもりでも、お客様には届かず、「元気がない」と受け取られてしまうことも少なくありません。

では、なぜ声が出せないのか?

実は、“いらっしゃいませ”という言葉の目的を理解していないからです。単なる掛け声ではなく、そこには明確な意味があります。

・感謝の気持ちを伝える:「来てくださってありがとうございます」という歓迎の思い。

・安心感を与える:自分の存在に気づいてくれている、という安心を届ける。

・店内スタッフへの合図:新しいお客様が来店したことを共有する役割。

この3つの目的を理解すれば、「小さすぎても伝わらないし、大きすぎても不快になる」ということが自然と分かります。だからこそ必要なのは、“ただ大きな声を出すこと”ではなく、「お客様に届くちょうどいい声量=正解の基準」です。

では、どうすればスタッフ全員が“お客様に届く声”を出せるようになるのか?

そのために必要なのが「この店にとっての正解の声量」という基準をつくることです。

では、その基準をどう設定し、現場に浸透させていけばいいのか?

その具体的な方法を、本文で詳しく解説しています。

👉詳しくはこちら:「人を活かす飲食店経営|“いらっしゃいませ”の声を数値化し成長を仕組みにする方法」

④アルバイト教育で欠かせない承認とフィードバック|注意で終わらない指導

スタッフ教育の場面で、「ここができていない」と指摘するだけで終わっていませんか?もちろん間違いを正すことも大切ですが、それだけではスタッフは成長できません。

教育の本質は「伝えること」ではなく「できるようにさせること」。さらに、一度できたことを継続して実施できるようにするためには、教え方そのものが重要です。

その第一歩として押さえたいのが「指示の出しの3原則」。

・目的:なぜその仕事をするのか(何のためにやるのか)

・ゴール:どの状態になれば正解なのか(完成形・基準)

・期限:いつまでに、またはどのくらいの時間でやるのか

この3つを伝えることで、スタッフは「何を目指せばいいのか」を理解し、行動しやすくなります。

しかし、正しく指示を出すだけでは不十分です。相手が“できるようになる”ためには、その後のフィードバックが欠かせません。ただ「できていない」と返すだけでは不安を残すだけ。むしろ「できていること」を伝えることで安心感を与え、さらに「次はここを工夫しよう」と示すことが、継続的な成長につながります。

では、こうしたフィードバックをどのように実践に落とし込み、スタッフが“できるようになる教育”へとつなげていけばいいのか?

その具体的な方法を、本文で詳しく解説しています。

👉詳しくはこちら:「『できてない』は禁句!飲食店の経営者が導入すべき“原因を問う”アルバイト教育のプロセス」

⑤アルバイト教育における目標設定|やりがいと内発的動機づけ

アルバイトを何でも指示で動かすと、現場は「指示待ち」になり、仕事は“つまらない”に変わります。なぜなら、言われたことだけをこなしても達成感も貢献感も生まれにくいから。ここで鍵になるのが「動機づけ」です。

外発的動機づけ:報酬・罰・評価・監督など“外からの刺激”で動く。即効性はあるが、刺激が弱まると止まりやすく、最低限だけやる思考になりがち。

内発的動機づけ:面白さ・成長実感・達成感・貢献感など“内からの納得”で動く。自律的に続き、工夫や学習が生まれやすい。

飲食店の現場で長く効くのは、もちろん内発的動機づけです。

スタッフが「やり切れた」「店の役に立てた」と実感できるほど、前向きな行動は自走します。そこで有効なのが目標設定。

目標は、日々の作業を「自分事」に変え、達成感(できた!)と貢献感(役に立った!)を意図的につくる“設計図”です。指示を「やること」から「到達したい状態」に置き換えるだけで、判断は速くなり、優先順位がそろい、成功体験が積み上がる。やりがいは偶然ではなく、設計できるのです。

では、目標はどうやって設定すればいいのか?また、現場で使える目標はどう設定すればいいのか?

その具体的な方法を、本文で詳しく解説しています

👉詳しくはこちら:「仕事を“楽しい”に変える飲食店アルバイト教育法|指示ではなく目標で動くスタッフの育て方」

⑥アルバイト教育の最初の3か月|定着率を上げる受け入れの仕組み

採用できても、最初のつまずきで去られては戦力化になりません。

離職が起きやすいのは入店直後〜3か月。原因は「人間関係」だけでなく、実は“きちんと教えてもらえない”こと。

忙しい日にいきなり投入/質問先がない/基準が曖昧──。

小さな不安が積み重なるほど、離脱は早まります。

このあと紹介する本文には言及されていませんが…

Z世代は「何を学べるか」「安心して働けるか」「仕事の意味」を重視し、合わないと早めに次へ動く傾向があります。

だからこそ最初の3か月に、

①学び(やり方・基準)

②評価(承認・フィードバック)

③関係性(メンター・声かけ)

を意図的に組み込むことが定着のカギです。

入店が決まってからの初日の迎え方、誰が・何を・どの順で教えるか、最初の成功体験のつくり方など、現場で押さえたいことは何か?

それらの具体的方法を本文で詳しく解説しています

👉詳しくはこちら:「飲食店の新人アルバイト離職は、3ヶ月以内が7割!効果的な受け入れ態勢と教育で定着率アップ」

⑦ アルバイト教育で属人化を防ぐ|営業スキルの言語化ツール

アルバイト・パートの教育を日々していると思いますが、彼ら彼女らを——言葉は悪いですが——「使える状態」(一人で戦力になる状態)にするには、何を教えればいいのでしょうか?

結論、“営業中に本当に求められる仕事”まで落とし込むこと。

「注文の取り方」や「料理の提供」といった手順だけでは、現場は回りません。混雑時の連携、同時に呼ばれたときの優先順位判断、隣席へのフォロー、声かけのタイミング——こうした要素ができてはじめて、現場で“使える”人材になります。ところが多くの店では、この部分を誰も教えていないのが実情。指示だけで動かし、感覚でできた人だけが戦力化する。「育てた」ではなく「育った」が起きやすいのです。

原因はシンプルで、先輩たちが無意識にやっているから言語化されていないからです。

だからこそ、ここを言語化して共有する仕組みが必要です。

そのために、ポジションごとに一枚で見える“共通言語”に落とし込むんです。

・何を観るか(視点)

・どう判断するか(基準・優先順位)

・いつ・どう動くか(行動)

など、この骨格があるだけで、教える側は「何を教えるか」が明確に、教わる側は「どこまでできれば正解か」がはっきりします。これはOFF-JTでもOJTでも使え、評価・振り返りにも転用できるため、定着と成長のスピードが上がります。

では、その具体的なツールはどんな構成で、どう作り、どう配って使うのか?

──ここから先は本文で!

👉詳しくはこちら:「教え漏れをなくす!人を活かす飲食店経営に欠かせない“営業スキルの言語化”」

まとめ

飲食店のアルバイト教育は、世代にかかわらず“曖昧さ”が原因で難しくなります。

・なぜやるのかが伝わらない

・正解がわからない

・注意だけで終わる

・最初の3か月で放置される

こうした状況を放置すれば、離職率は高まり、接客の質も安定しません。

この記事で紹介した7つの仕組みを取り入れることで、アルバイト教育は「定着率が高まり」「接客レベルが均一化し」「店長の指導負担も減る」仕組みに変わります。

大切なのは、分厚いマニュアルではなく、誰もがわかる「見える基準」を持つことです。

その基準があるだけで、スタッフは安心して学び、行動できるようになります。