飲食店の多店舗化・多店舗展開を成功に導く必須条件とは?

飲食店の多店舗化・多店舗展開を成功に導くには、資金・人材・理念・仕組みといった“経営の土台”を整えることが欠かせません。

「マニュアルさえ整備すれば、出店しても問題ない」──そんな単純な話ではなく、3〜5店舗の壁を越えるためには必ず押さえるべき条件があります。

特に1号店や2号店で繁盛していると「よし、次は3号店だ!」と勢いで進めてしまいがちですが、そのまま出店すると必ず失敗します。

ここでは、飲食店の多店舗化・多店舗展開を本気で進めたい経営者さんに向けて、3〜5店舗までに必ず揃えておきたい7つの条件を、実例を交えて解説します。

飲食店の多店舗化・多店舗展開を成功させる7つの条件(要約)

・勝てる条件(ターゲット・立地・コンセプト)

・利益構造の型(FL・家賃・利益率)

・商品力を安定させる仕組み

・日次でのFL管理

・数値を分解して課題発見する仕組み

・理念・ビジョンなど価値観の明文化

・経営者の右腕となる人材の育成

① 飲食店の多店舗化・多店舗展開を進める前に「勝てる条件」を把握している

飲食店が「売れる」には、必ず理由があります。

「なんとなく繁盛している」なんてことはなく、必ず「売れる理由」が存在します。

しかし、その「勝てる条件」を把握しないまま「ただ出店したいから」と進めると、いずれ必ず失敗します。

特に3店舗までは順調でも、4店舗目や5店舗目で失敗するケースは少なくありません。これは、最初の出店条件と違う場所に出店したり、違う客層を狙ったことで「勝てる条件」が崩れてしまったからです。

だからこそ、3店舗ぐらいまでの間に自分たちの「勝てる条件」を確立できれば、その後はスピードを上げて出店していくことも可能になります。

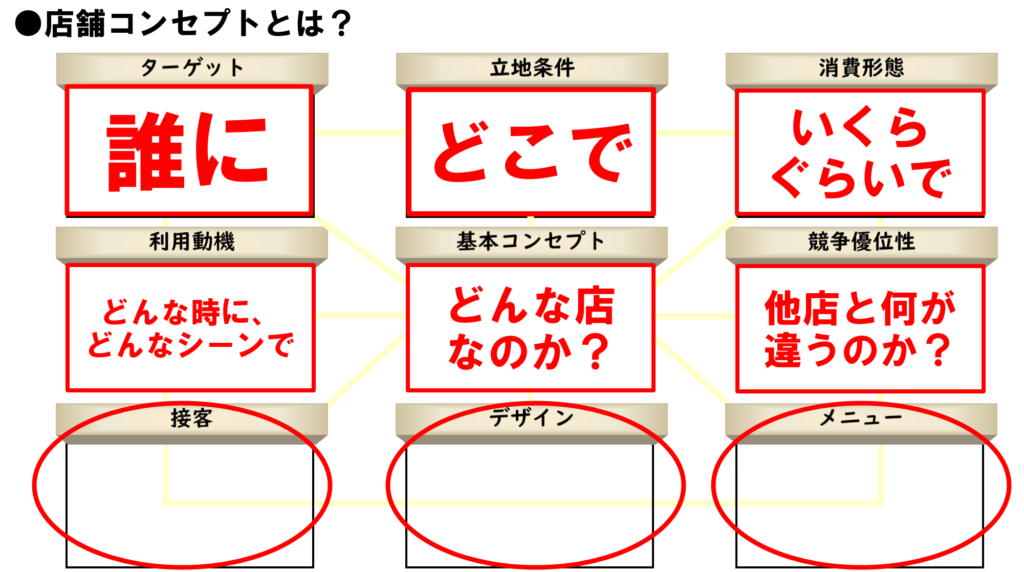

「勝てる条件」として確立すべきもの

・自店のターゲット(できればペルソナまで明確化)

・繁盛しやすい立地条件の把握

・利用動機の理解

・適正な客単価

・商品コンセプト

・接客コンセプト

・競争優位性(自店の強み)

これはいわゆる「店舗コンセプトを明確にする」ということです。

特に①〜④が最重要。この4つを確立・言語化できるかどうかが、多店舗化の将来を決めるといっても過言ではありません。

なぜ店舗コンセプトが重要か?

それは「再現性を高める」ためです。

「売れる店」には必ず理由があります。その理由を突き止めないまま「なんとなく」営業を続けると、次の出店は必ず失敗します。だからこそ、店舗コンセプトの考え方を徹底的に学び、自分の血肉にすることが重要なのです。

存続率とコンセプトの関係

飲食業界は「10年後の存続率が10%」と言われます。

私の経験に当てはめると、これは「店舗コンセプトを本当に理解できている人」の割合とほぼ同じです。

実際にこれまで多くの経営者・幹部・店長と関わってきましたが、本当の意味で「店舗コンセプト」を理解している人は驚くほど少なく、その結果「売れない店」になっているケースがほとんどです。

だからこそ、できるだけ早く「店舗コンセプトの考え方」をマスターすること。これこそが「勝つための条件」と言えるでしょう。

💡 実例コラム:担々麺専門店の「勝てる条件」

私のご支援先に、担々麺を主力商品とする会社があります。

一般的には「担々麺=特定の層向けのメニュー」なので、都心の繁華街が適した立地と思われがちです。

ところが、この会社では 郊外型立地のほうが圧倒的に売上が伸びる のです。

理由はシンプル。

・メイン客層がファミリー(30代中心)

・小さなお子様連れでも利用できる座敷がある

・子供向けのミニラーメンを低価格(180円)で提供

「辛い担々麺を食べたいけど、子供連れだと行けるお店が少ない」──

この潜在ニーズを満たしたことで、郊外型の店舗がヒットしました。

このように「世間一般の良い立地」=「自店にとっての勝てる立地」とは限りません。

自社にとっての“勝てる条件”を突き止めることこそが、多店舗化を成功させる鍵なのです。

こうした「勝てる条件」を確立しておくことが、商品・接客コンセプトの決定にも直結します。そして何より、次の出店で失敗しないための再現性を生み出すのです。つまり「勝てる条件」を明確にしたうえで出店を重ねることが、単なる多店舗化にとどまらず、多店舗展開を持続的に進めるための基盤となります。

②多店舗展開でも崩れない売上・利益構造を確立する

お店を増やすには「儲かる構造」を確立することが必須です。

特に飲食業の場合、FLコスト(原価率+人件費率) のバランス、家賃比率、そして最終的な利益率を型にすることが欠かせません。

・素材にこだわるなら原価率は高めに設定

・手作り感や創作性を活かすなら原価率は低めに

・接客で差別化するなら原価率を抑え、人件費率を高めに

こうした「店づくりの方針」を数値に反映させることが大切です。

【参考例:店舗規模ごとの利益構造の型】

以下は一般的な目安ですが、参考資料として活用してください。

| 店舗規模 | 原価率 | 人件費率 | 家賃比率 | 利益率の目安 |

| 小型店 (20坪・30〜40席) | 28〜32% | 25〜28% | 8〜10% | 10%以上 |

| 中型店 (40〜50坪・60〜80席) | 30〜33% | 22〜25% | 10〜12% | 7〜8% |

| 大型店 (60坪以上・100席以上) | 32〜35% | 20〜23% | 12〜15% | 5%前後 |

※立地条件によっても変わりますが、こうした「型」を把握しておくことが経営の土台になります。

また、原価率を下げれば利益が出るわけではありません。重要なのは 「粗利の絶対額」 をどれだけ確保できるかです。売上に対して粗利が少なければ、いくら忙しくても利益は残りません。

さらに忘れてはいけないのが キャッシュフロー。利益が出ていても、資金繰りが回らなければ出店は続けられません。特に新店の初期投資を何年で回収するかのシミュレーションを持つことは、多店舗化を進める経営者にとって必須の視点です。

つまり、「想定売上・FLコスト比率・家賃比率・想定利益率」 の型をできるだけ早いうちに確立しておくことが、多店舗化を進めても安定して利益を出せる会社になるための条件なのです。

③ 多店舗化・多店舗展開でも“商品力”を安定させる仕組みがある

今の飲食業界では、「美味しい」はもはや当たり前。

多店舗化で求められるのは、「どの店でも、誰が作っても同じクオリティを再現できる仕組み」です。

商品力を安定させるためには、以下のポイントを整えることが不可欠です。

商品力を安定させるポイント

・レシピの標準化

美味しさを再現するための第一歩は、レシピを「誰が作っても同じ味になる」ように標準化することです。分量・手順・火加減などを細かく明文化しておくことで、経験値の差による味のブレをなくせます。

・CK(セントラルキッチン)や業者との連携

タレやソースなど、味の決め手になる部分は外部業者に委託したり、自社CKでまとめて仕込みを行うことも有効です。店舗ごとに仕込みを分散させると必ず差が出るため、中心で品質を管理できる仕組みが重要です。

・店舗での作業工程を減らす

店舗では調理に専念できるようにすることが、結果的に提供スピードやスタッフ負担の軽減にもつながります。仕込みを簡略化すれば人件費率の削減にも直結します。

・「商品の番人」を配置

正しい商品が提供されているかをチェックする「品質管理担当」を明確に置くことです。現場で味が落ちていないかを定期的に確認できる人材がいることで、商品力の劣化を防げます。

・教育プログラムの整備

店舗数が増えると、商品づくりの教育が属人的になりがちです。正しい作り方を体系的に教えるプログラムを作ることで、アルバイトへの指導の質も安定します。

特に3店舗ぐらいまでは、現場に「味を守れる人」が一人でもいれば回りますが、社員数やアルバイト数が増えるにつれ、商品力は必ず落ちていきます。

その原因は「正しいやり方を学んでいない社員」がアルバイトに教えてしまうことで、味が劣化していくからです。

だからこそ、レシピ・仕込み・教育・品質チェック──これらを「仕組み」で固めることが、商品力を安定させ、多店舗化を進めても売上を落とさないための絶対条件なのです。

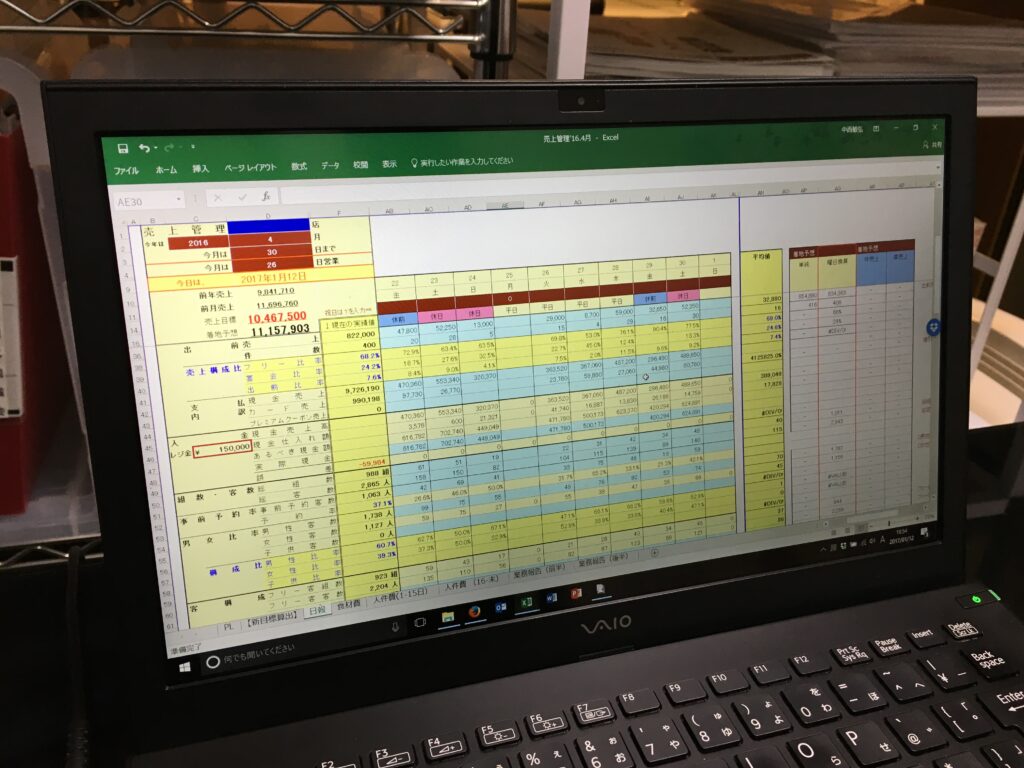

④ 多店舗化・多店舗展開を支える利益(FL)管理の仕組みを整える

数値管理の重要性は、経営者なら誰もが頭では分かっているはずです。

しかし、問題は「スピード感」です。

多くの会社では、数字の管理を税理士や会計士に丸投げしてしまっています。もちろん、専門家に任せること自体は間違いではありません。ただし、任せきりにすると、売上・利益の数値が手元に届くのは 1〜2ヶ月後。

例えば、8月の決算結果が分かるのは早くても10月…。

そのときに「原価率が高かった」「人件費を使いすぎた」と分かっても、改善に動き出せるのはさらに1〜2ヶ月後。つまり、実際に効果が出るのは3〜4ヶ月後ということです。

このタイムラグは致命的です。飲食業の現場は日々状況が変わります。食材価格が上がるのも、シフトの組み方で人件費が膨らむのも、毎日の出来事です。それを数ヶ月後に修正しても、すでに手遅れなのです。

だからこそ、多店舗化を進めたい会社にとって必須なのが、「日次で利益・FLを管理できる仕組み」 です。

・日ごとの売上、原価、人件費を把握する

・「今日は原価率が高すぎた」「人件費を予定以上に使っている」と即日気づける

・その日のうちに改善アクションをとれる

こうした仕組みがあるだけで、利益は劇的に変わります。

特に店舗数が3〜5店舗の段階で、まだシステムも仕組みも弱い会社は要注意。

「日次管理ができていないから、気づいたら利益が出ていなかった…」というケースを、私は数えきれないほど見てきました。

逆に言えば、日次管理をきちんと導入している会社は、規模を拡大しても利益が安定しています。スピード感を持って数字を掴み、即改善することこそが、多店舗化を持続可能にする条件 なのです。

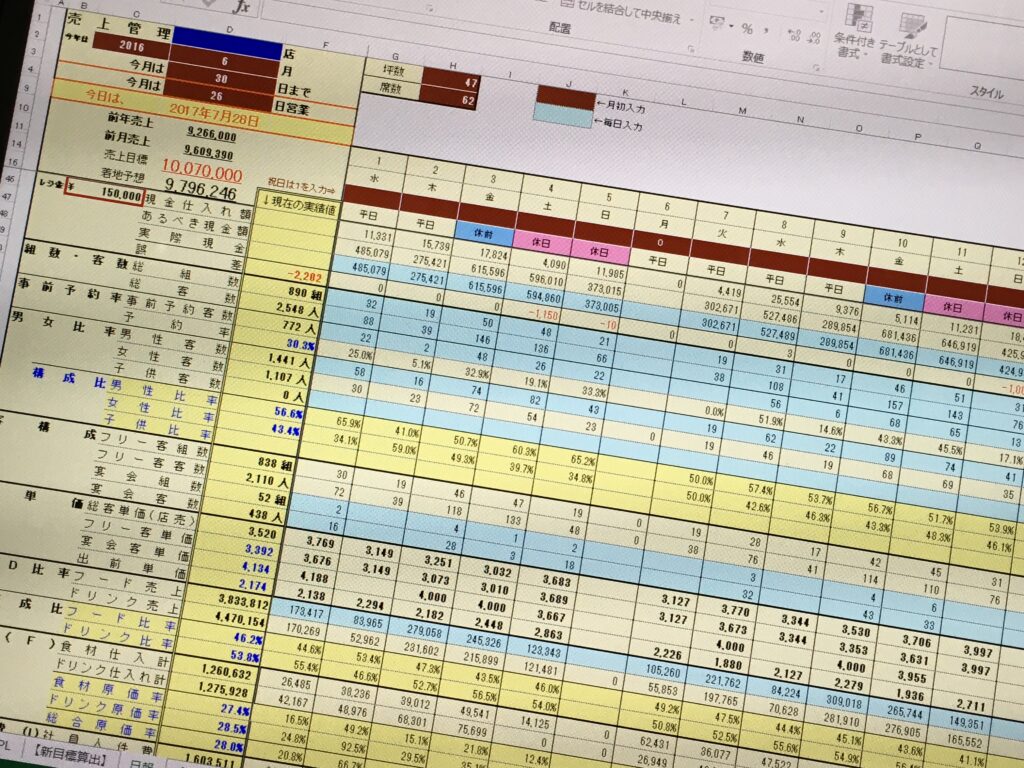

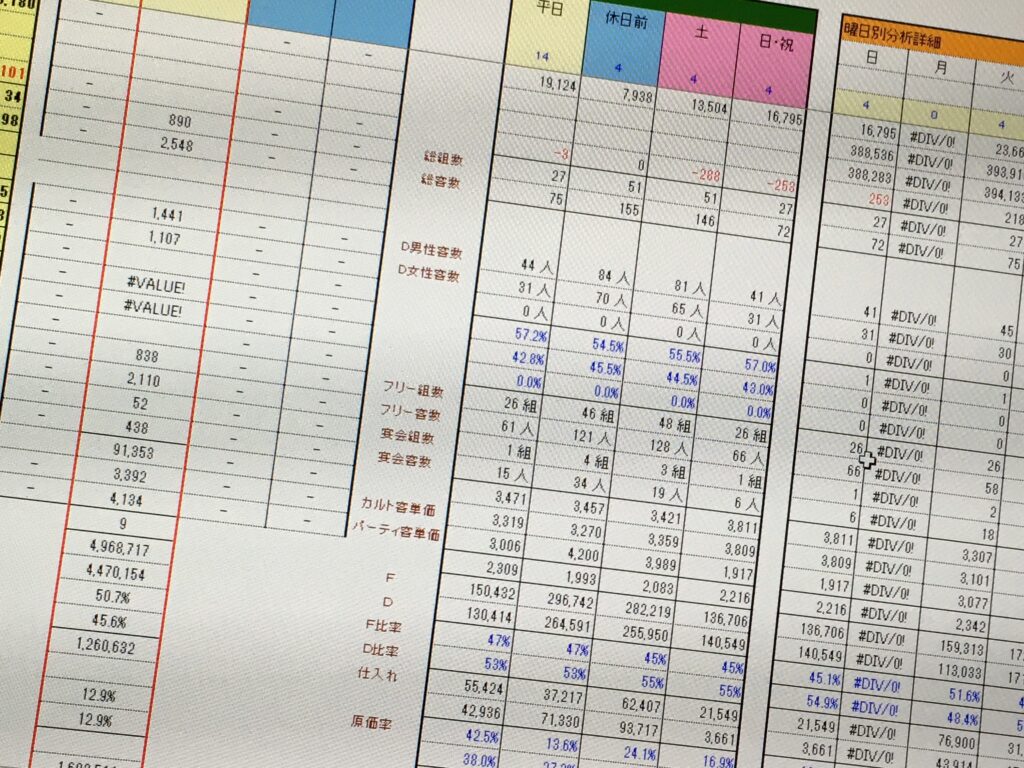

⑤ 多店舗展開で店舗の課題を早期発見できる数値管理の仕組みを整える

④でお伝えした「利益管理の仕組み」は、まず経営を安定させるための必須条件でした。

一方で、この⑤では 「問題を発見し、改善に結びつける数値管理」 がテーマになります。

ただ売上や利益の合計を見て「良かった・悪かった」と言うだけでは、現場は一歩も前に進みません。

なぜなら、その数字の裏にある「原因」が分からなければ、改善の打ち手が見えないからです。

数値を“分解”することの意味

売上を細かく「分解する」と、現場の課題がはっきり見えてきます。

・客単価

→ 低いなら、接客トークや商品構成に課題がある可能性大。

・日別・週別の平均売上

→ 曜日ごとに波があるなら、販促やスタッフ配置を見直す必要がある。

・FD比率(フード比率とドリンク比率)

→ ドリンク比率が低いなら、提案不足か、メニューが弱いのか。

・人時生産性

→ スタッフ一人あたりの売上が低いなら、シフトの組み方や作業効率に問題がある。

・利用動機別や男女比率

→ 想定していたターゲット層と実際の客層がズレていないかを確認できる。

こうした数値を“分解”して見ることで、「店のあるべき姿」と「今の実態」の差 が明確になるのです。

数値から「行動」へつなげる

重要なのは、この数値をただ眺めるのではなく、現場の行動改善に直結させることです。

たとえば、客単価の基準を2,500円に設定している居酒屋があったとします。

実際にA店の客単価が2,200円だった場合、そこには必ず理由があります。

接客の質が悪いのか、商品提供が遅いのか、品質が落ちているのか…。

基準から外れている=問題の可能性が高い。

この発見の早さが、売上の浮き沈みを最小限に抑えるポイントです。

現場での活用事例

私のご支援先では、毎月必ず数値分析を行い、店舗ごとの課題を洗い出しています。

売上が低下したときも「原因」をすぐに突き止められるため、落ち込みの期間を短くできていますし、逆に売上が好調なときも「見落とし」がないかを確認することで、次の下落を未然に防ぐことができています。

単純に「売れている・売れていない」だけでは、経営は安定しません。

数値を分解し、問題を早期に発見できる仕組みこそ、多店舗化を持続させるための強力な武器 になるのです。

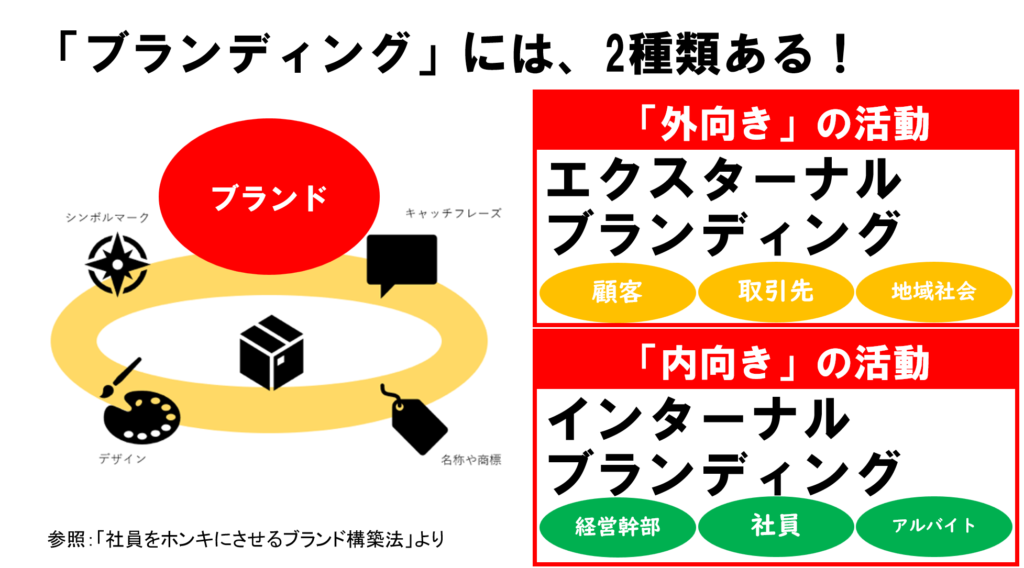

⑥ 多店舗化・多店舗展開を成功させる理念・ビジョン・クレド・バリューを明確にする

店舗を増やすと、必ず「人」が必要になります。

飲食店は人がいなければ営業もできないし、出店も進みません。

そこで大きな壁になるのが、「人が増えるほど、価値観がバラバラになる」という現実です。

規模が小さいうちは「社長の近さ」でまとまる

創業から2〜3店舗までは、社長の目が届きやすく、社員も「社長の考えを直接感じられる距離」にいます。

だから自然と価値観が揃い、会社やお店に一体感が生まれるのです。

お店の雰囲気も良くなり、顧客満足度の向上にもつながります。

人が増えると必ず「価値観の衝突」が起きる

4店舗、5店舗と増えていくと、新しい人材の採用も増えます。

すると、これまでのやり方に対して

「前の会社ではこうしていた」

「自分はこの方がいいと思う」

といった、異なる価値観が流れ込んできます。

結果、古参社員が迷い始めたり、社長の思いが伝わらなくなったりして、不満や混乱が起きやすくなるのです。さらに、社長自身も忙しくなり、社員との距離が広がってしまう。これが退職や社内の分裂につながる大きな要因になります。

理念を言語化することで得られる効果

だからこそ、3店舗くらいまでに「会社の価値観」を明文化しておくことが重要です。理念(ミッション、ビジョン、クレド、バリュー)を形にしておくことで、次のような効果が得られます。

・採用時に「共感できる人材」だけを集められる

・社員同士が迷ったときの判断基準になる

・社長の考えを直接伝えなくても、理念を通じて一貫性を保てる

・店舗数が増えても、ブレない文化を浸透させられる

理念は単なる「きれいごと」ではなく、多店舗化を進めるときの“組織の羅針盤” になるのです。

「人を活かす経営」を目指すならなおさら必須

もしあなたが「人を活かす飲食店経営」を目指すなら、この理念構築は絶対に外せません。単に売上を伸ばすためではなく、人が定着し、成長し、組織全体が同じ方向に進むための仕組みだからです。

逆に理念がないと──

・社長の思いが伝わらず、現場の判断がバラバラになる

・店舗ごとに雰囲気が異なり、ブランドが崩れる

・結果的に売上も利益も下がる

こうした事態を、私は数多くの会社で見てきました。

だからこそ、「人が増える前に理念を言語化する」ことこそ、多店舗化を成功させるための必須条件となるのです。

⑦ 多店舗展開を牽引する“経営者の右腕”を育てる・配置する

創業のころは、経営者自身が陣頭指揮をとり、大きなことから小さなことまで、すべて自分でチェックし、判断してきたはずです。だからこそ、3店舗くらいまでは社長の目が届き、売上も安定しやすいのです。

しかし、4店舗、5店舗と増えていくと、すべてを社長一人で見続けることは不可能になります。

そこで必要になるのが「右腕=No.2」の存在です。

なぜ右腕が必要か?

・店舗数が増えると、社長の目が届かない部分が必ず出てくる

・経営判断をスピーディーに行うために「自分と同じ視点を持つ人」が必要になる

・店長やスタッフが迷ったときに「社長に代わって判断できる存在」がいなければ、組織全体が停滞してしまう

実際に私が見てきた会社でも、3〜4店舗で成長が止まってしまうケースの多くは「右腕不在」が原因でした。社長が仕事まで抱え込み、肝心の次の戦略や出店計画に時間を割けなくなってしまうのです。

右腕がいると何が変わるのか?

・社長の考えを代弁できる人が増える

→ 社長不在でも現場に理念や判断基準が浸透する。

・チェック・指摘が倍増する

→ 商品・接客・清掃など、社長と同じ目線で店を見る人がいると、店舗の質が落ちにくい。

・社員育成が加速する

→ No.2が店長たちのメンターとなり、組織が自走しやすくなる。

つまり、右腕を育成できるかどうかが、3店舗から5店舗、そしてそれ以上へと成長できるかの分岐点になるのです。

右腕をどう育てるか?

「いい人材が見つからないから仕方なく店長に任せている」という会社も多いですが、任せっぱなしは高確率で失敗します。大切なのは、社長自身が右腕候補に徹底的に自分の考えを伝え、同じ視点で店を見られるように育てること。

商品・接客・店舗運営の細部まで「自分ならこう判断する」という基準を伝授し、判断力を鍛えていくことが欠かせません。右腕が育てば育つほど、経営者は「現場の細かい改善」から解放され、「次の成長戦略」に集中できるようになります。

多店舗化は「社長一人の頑張り」だけでは限界があります。

だからこそ、社長と同じ目線で現場を見られる存在=右腕を、早い段階で育成することが何よりも大切です。

まとめ:飲食店の多店舗化・多店舗展開を成功させるために

飲食店が3〜5店舗の壁を超えるには、次の7つの条件を揃えることが不可欠です。

- 勝てる条件(立地・ターゲット・コンセプト)を把握

- 崩れない売上・利益構造を確立

- 商品力を安定させる仕組み

- 日次でのFL管理

- 数値分解で課題を早期発見

- 理念・ビジョン・価値観を明文化

- 経営者の右腕となる人材の育成

これらを整えることは、3〜5店舗の壁を越えるための必須条件です。

そしてここで紹介した7つの条件は、単に多店舗化を成功させるだけでなく、次のステージである多店舗展開を持続的に進めるための基盤となります。

これらを整えれば、飲食店の多店舗化だけでなく、多店舗展開の戦略ステージにもスムーズに進めます。

ですが──逆に、この条件が欠けているままでは、必ずどこかで壁にぶつかります。

私はこれを数えきれないほど見てきました。

経営のスタイルは人それぞれ。

「とにかく売れればいい」「儲かるうちに儲ければいい」という考えもあります。

でも私は、それではダメだと思うのです。

飲食業に携わる以上、私たちには 「お客様とスタッフの人生に関わる責任」 がある。一時的なブームで終わるのではなく、10年後、20年後も輝き続ける店を残す。そのために、経営者が選ぶべき道はただひとつ。

「永続経営」──存続と発展を続ける会社をつくること。

そして、その未来を現実にするための第一歩が、この7つの必須条件なのです。

「多店舗化を本気で進めたい」

「今の勢いを、一時的なものでは終わらせたくない」

そう思うなら、まずは自社の現状をチェックしてください。

そして、1つずつでもこの7つの条件を揃えていきましょう!

当社ではそのための診断とサポートを用意しています。

本気で未来を変えたい方は、ぜひ「多店舗展開診断」を受けてみてください。

15分の診断が、あなたの会社の10年後を大きく変えるきっかけになるかもしれません。

「多店舗化課題診断チェック」はこちら>>>>

※「人を活かした多店舗化」を目指してみませんか?この多店舗化の詳細は、

①「人を活かす多店舗化」のメリットについては、こちらで詳しく解説しています>>>

②「人を活かす多店舗化」を実現するための成功メソッドをこちらで紹介しています>>>