「接客マニュアル」では、個性を引き出すことができない!

飲食店の一番の主役は先項でも述べた通り、「人」です。その主役の人が、店が増えるとともに「ロボット化」してしまっては意味がありません。そのロボット化の一番の原因は接客マニュアルです。特に、スタッフの話す言葉(セリフ?)や行動まで、事細かく決めてしまっているような「接客マニュアル」では、ただ接客マニュアルに書かれていること”だけ”をやるようにやってしまい、余計にスタッフがロボット化してしまいます。

ただ、この「接客マニュアル」を全く無くしてしまうと、各店バラバラのサービスになる可能性が高くなり、多店舗化が進むにつれ、店ごとの接客の質にバラツキがでます。これらを解消(全員のロボット化を避け、各人が個性を出しながら一定以上の接客をする)するために、私が生みだした接客マニュアルが「サービスストーリー」。

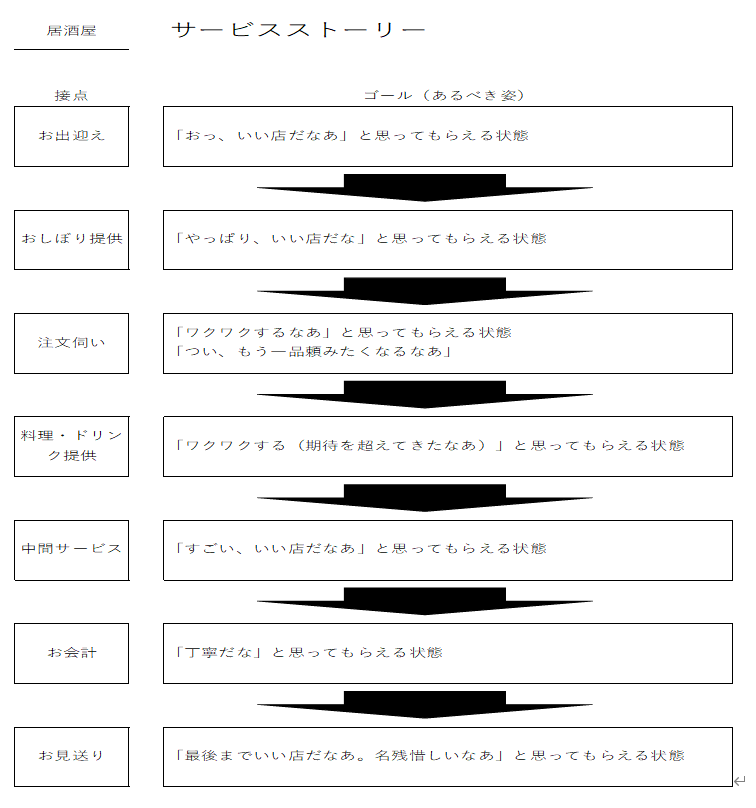

各接点ごとのゴールを会社の理念やクレド、店舗コンセプトをもとに考え、このゴールをもとに各人が考えながら接客を行う。この仕組みを活用することで、各スタッフのいい意味での「個性」を引き出しながら接客レベルを高めていきます。

「サービスストーリー」は一般的な「接客マニュアル」のこと

これまでの飲食店の「接客マニュアル」と言えば、お客様が来店されたら「いらっしゃいませ」と言いながらお辞儀をして、そして、お辞儀の角度は15度で・・・、と事細かくサービススタッフが「やるべきこと」「話すことば(セリフ?)」が記載されていました。

しかし、単に“ことば”や“やること”だけを記載するだけでは、「ミッション」や「クレド」を実現することはできません。なせなら、“ことば”や“やること”が重視されるとどうしても接客や調理が「作業」になりがちです。「作業」になってしまうと、お客様の満足度はどうしても低くなってしまうからです。

今、飲食店は、お客様の「満足度」をいかに高めるかが大切です。そのために、自分たちの会社や店が世にどうやって役に立つのかを記した経営理念や自店のお客様に対しての考え方やお店のあり方などを示したクレドで会社・店の方向性を明確にし、そしてその理念やクレドの実現を皆で目指すことが求められています。なぜなら、「接客マニュアル」に書いていることをただやるだけでは、お客様の「満足度」が上がらないからです。ですから、接客マニュアルもいかにして「クレド」を実現できるかを解説したものでなければならず、自分たちの「やるべきこと」をただ「接客マニュアル」にまとめただけでは、どうしても「作業優先」のお店になってしまいます。

そのため、私が作っていただく接客マニュアルは、「クレド」を実現するために、次の2つの内容をベースに、過去の接客マニュアルとは全く違った「サービスストーリー」を作っていただいています。

サービスストーリーの作り方

①お客様の入店から退店までのストーリーをつくる。

どのようにお客様に喜んでいただくかのフローを作る

上記の図のように、お客様の入店から退店(お見送り)まで、各接点でどのようにお客様に感じてもらいたいのかを考えます。

このサービスストーリーを作る際にいつも話しているのは、お客様が店を出たときに「どう感じて欲しいか」(楽しかった、おいしかった、気持ちいい店だね、など)、そのために各接点で「どのように感じてもらいたいか」を映画やドラマのストーリーを作るように考えようと。そのため、この接客マニュアルを「サービスストーリー」と呼んでいます。

映画やドラマのストーリーのように、出迎えからお見送りまでに、お店側がどのようにしておもてなしをするかの「全体像」を考えます。

接点ごとにお客様に感じてもらいたい”ことば”として表現したものを「ゴール」(あるべき姿)と呼んでいます。

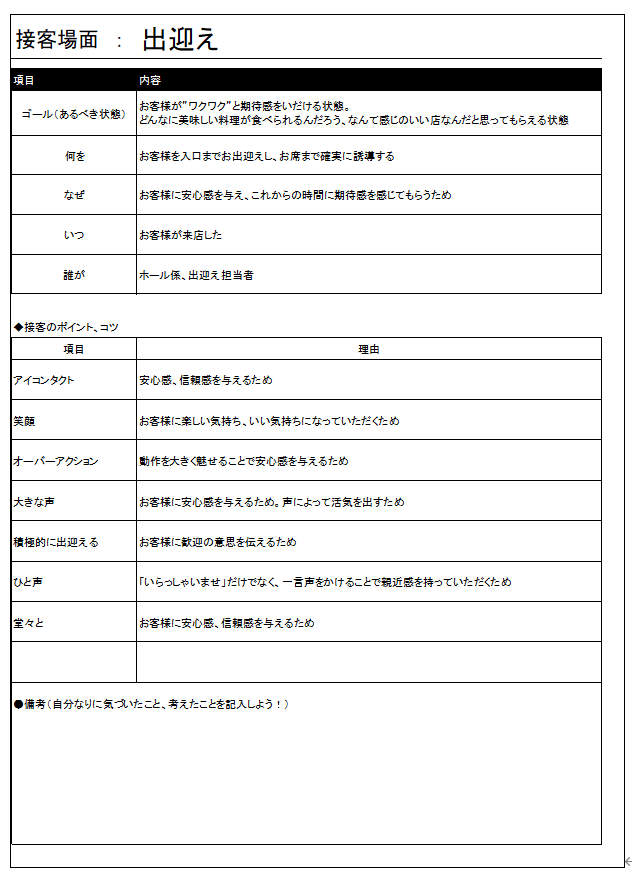

②各接点(お客様と接する場面、お出迎え、注文伺いなど)で、どう接客すればよいのかを考える

これまでの接客マニュアルのように、事細かく「やるべきこと」「言うべきこと」を記載するのではなく、

・あるべき状態、

・目的、

・誰が、

・いつ、

という項目内容とあとは、接客する際の「コツ」だけが記載します。

特に、大切なのは、ゴール(あるべき状態)。上記でも述べましたが、各接点でお客様にどのように感じてもらいたいかをゴール(あるべき状態)という言葉で表現します。この「あるべき状態」のようにお客様に感じていただくために、どう接客すればよいのかを下のポイントにまとめ、このポイントを各スタッフに考えてもらうのです。

「あるべき姿」を皆で共有することが重要!

「あるべき状態」を作る目的は2つ。

一つは、「あるべき状態」をお客様に感じて欲しい状態として表現することで、常に自分たち都合の接客ではなく、「お客様視点(目線)の接客」ができるようにすることです。飲食店で仕事をしていると、ついつい「自分たち都合」になることが多くなるものです。

しかし、飲食店の営業で最も大切なのは、「お客様にどう感じてもらうか」ということ。これが最も大切なことで、そのために「クレド」があるわけで、その実現をはかるためにも各接点の「あるべき姿」を設定することがとても重要となるのです。

そして、この「あるべき姿」の表現は、例えば、「感じがいいなあ」「長くこの店で楽しみたいなあ」というようにお客様の気持ちをそのまま「口語表現」すると、より分かりやすいでしょう。

「考えて接客する」ことを強制する!

2つ目は、店長やスタッフ自身が「考えて接客をできるようにする」ためです。

マニュアルに事細かく記載事項があると、それを「こなす」傾向が強くなりますし、また、教える人もそれを「やらせよう」とさせてしまいます。これだと、「今の」お客様を喜ばせることはなかなか難しいですし、スタッフも「やらされ感」が強くなります。

そこで、「考える」を強制するために、あるべき状態や目的などだけは、予めお店側が設定し、あとはどうおもてなしするべきかよいかを最初から(つまり、新人の時から)考えさせるようにすることが、このマニュアルの目的であり、「あるべき状態」をつくる目的なのです。ですから、この「あるべき状態」から各スタッフが自ら考えられるよう、「あるべき姿」を皆がイメージできる表現にすることも大切なことです。(ですから、口語表現にすると皆がイメージしやすくなります)

接客マニュアル(サービスストーリー)は、自分たちで作った方が活用される!

ちなみに、この接客マニュアル(サービスストーリー)は、店のスタッフに作ってもらうようにしています。なぜかと言えば、自分たちのお店のマニュアルを自分たちで作ったほうが、マニュアルは活用されるからです。

この接客マニュアル(サービスストーリー)を作ることで、理念やクレドを浸透させようとしているのですが、特に各接点の「あるべき状態」を時間を掛けて話し合いながら作っています。各接点の「あるべき状態」は、お店の理念やクレドを実現するものでなければなりません。

この「あるべき状態」、つまり、各接点でどのようにお客様に感じて欲しいかを店長やスタッフと議論することで、理念やクレドの浸透を図るようにしているのです。

このようにして出来上がった接客マニュアル(サービスストーリー)は、普段のミーティングでも活用できます。例えば、「『お出迎え』は今我々が定めた「あるべき状態」になっているか?」と自分たちで自分たち自身の接客を振り返ることもできます。さらにこのような話し合いが定期的にできれば、理念やクレドに触れる機会が増え、自然と理念やクレドが浸透するようになります。

接客マニュアルの作り方も自分たちの目指す会社の姿、目指してほしい人材像を踏まえたものでなければなりません。

「自分で考えて行動できるようになってほしい」と思っているのに、実際のマニュアルには一から十まですべてこと細かく書かれているようなものだと、どうしての「作業重視のこなす仕事をするスタッフ」を育成することにつながってしまいます。そうならないようにするために、このサービスストーリー(接客マニュアル)を作ることをお薦めしています。

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド一覧

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する