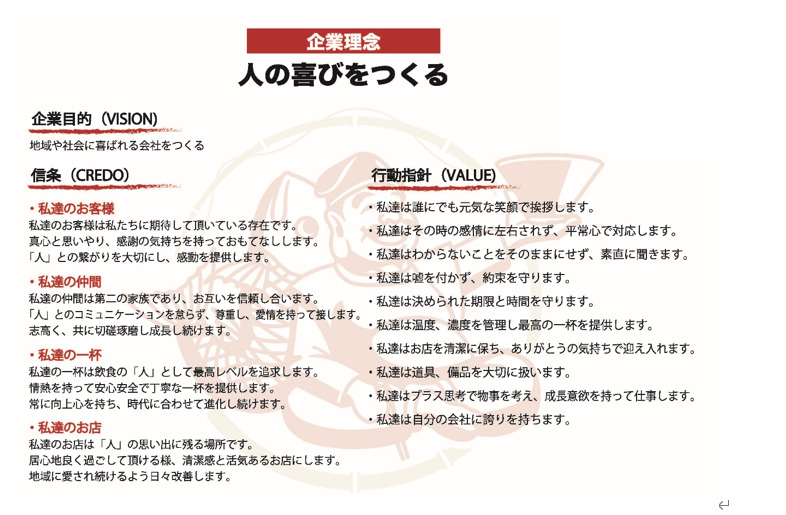

まずは、理念、ミッション、ビジョン、バリュー、クレドを明確にする

会社の軸とは、会社としての「価値観」です。人、店が増えると様々な価値観が社内に醸成されます。組織(チーム)は、一つにまとまらなければ「前に進む」ことは難しく、そのためにも一つの価値観のもとにスタッフが集まる必要性があります。

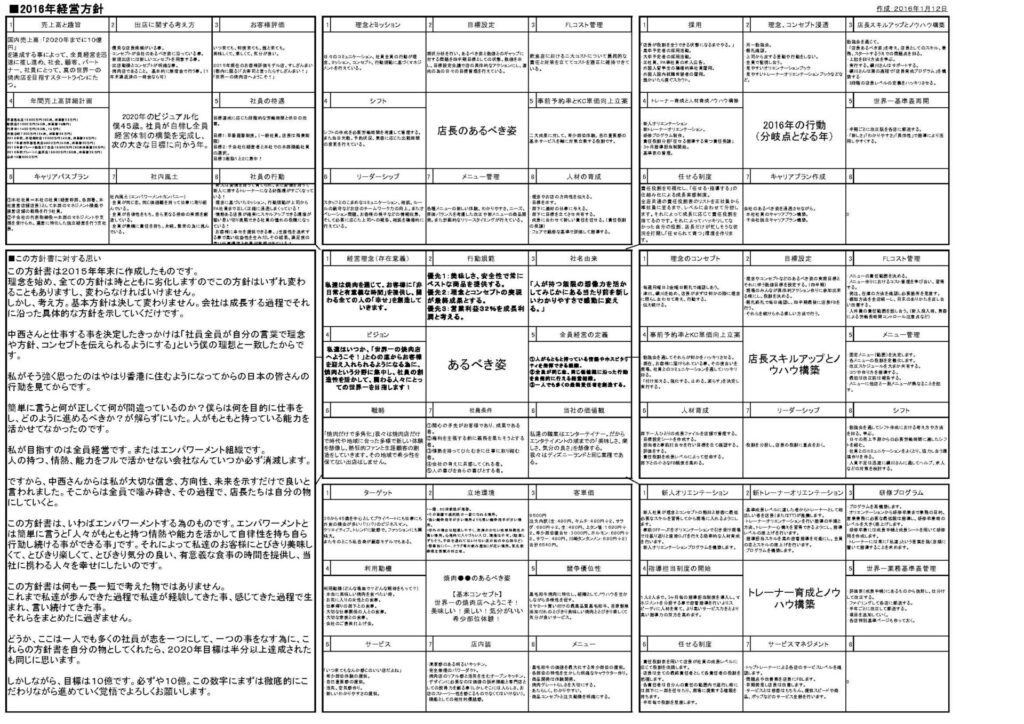

そのために、自分たちが大切にしていること、あるべき姿を理念、ミッション、ビジョン、バリュー、クレドといった形でまとめ、何を大切にし、どこをめざすのか?これらを「経営方針書」という形でまとめます。

経営方針書は、毎年見直し、毎年重点課題とその改善行動を計画し、会社を前に進めるツールとして活用します。

理念は、基本的に「何のために会社が存在するのか?」と表現したものと僕は定義づけしています。ですから、「笑顔で頑張る」とか「~をめざす」という表現の理念は、その定義からはズレていると僕は考えています。

そのため、必然的に、「世の中に対して」「お客様に対して」何ができるのか、

何を提供するのかという表現になってくるはず。

すると、理念を浸透させることが、「お客様に対して何ができるのか」というような考えが必然的に浸透するようになってくるのです。

そして、クレドは、僕は、理念を実現するために、会社として店として「どんなことを大切にするのか」をまとめたものと定義しています。

今は、クレドを新たにご支援先に作ってもらう場合、

「わたしたちのお店」「わたしたちの商品(一品一杯)」「わたしたちの仲間」「わたしたちのお客様」と4つの項目でまとめてもらっています。

※下記のようにミッション、ビジョン、バリューをまとめます

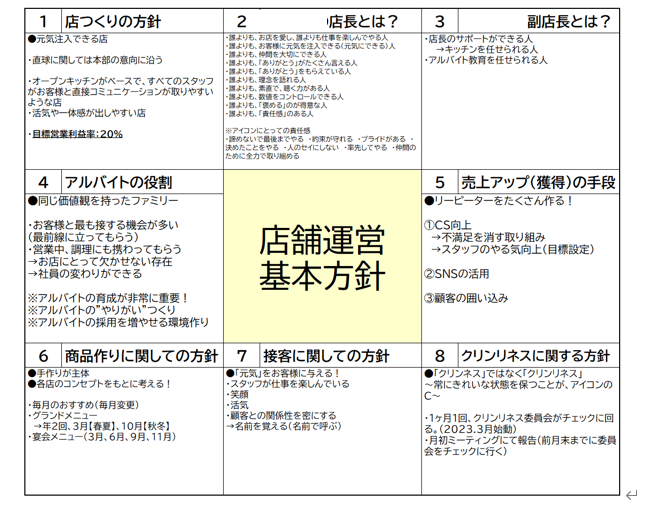

店の方針を明確にする!

たとえ、理念に対する考えが同じであっても、現場で行う仕事が各々違う方向で仕事をすると、会社・店としてはなかなか成立しません。

例えば、人を教える事に関して、A君はとにかく人を教えるには「指示命令」が一番で、マニュアル的にただ仕事をこなさせればいいと考えている。

一方、B君は、人の個性を大切にし、各人が自分で考えて行動出来るよう、相手に気づかせながら仕事をさせるようにする。

こんな2人が社内、店内にいると、一貫性ある教育はできませんし、評価も難しくなりますよね。

どちらが正解ではなく、皆が同じ価値観、方向に向かって仕事をすることが大切で、だからこそ、様々な仕事の「あるべき姿」「方針」を作り、それを社内に浸透させることが大切なのです。 例えば、教育の方針は「自分で考えて行動出来る人財を育成する」というような具合。他には、接客や商品、クレーム、そして、店つくりの方針など、会社としてのあるべき姿を明確にし、それを皆で共有するための勉強が、「価値観を同じにする」勉強ということです。

理念、ミッション、店舗のあるべき姿をまとめる手順

理念、ビジョン、クレド等は、当社では、下記の20の質問に答えていただきながらご一緒に作成していきます。ヒアリングをしながら、皆さんご自身の考え方などを引き出し、重要キーワードなどをまとめながら進めます。

●経営理念、ビジョン、クレド作成のための20の質問

- 飲食店を始めようと思ったきっかけは?

- 社名の由来は?

- 仕事をする上で大切にしていることは?

- 飲食店を経営している目的は?

- スタッフに口うるさく言うことは?

- どのような人に御社で働いてもらいたいですか?

- どのような価値観を大切にする集団でありたいですか?

- 今のお店がお客様に選ばれている理由は何だと考えますか?

- 店作りにおいて、何年経っても守らなければならないものは?

- 各店舗は、お客様に何を提供する店でありたいですか?

- 商品作りの方針は?

- 店長の役割とは何だと考えますか?

- どのような人を評価しますか?

- 5年後、会社(店)がお客様からどのような評価を得たいですか?

- 5年後の売上目標は?

- 5年後、社員にはどんな待遇にしてあげたいですか?

- 5年後、社長自身はどのような状態でありたいですか?

- 5年後、御社は地域の人からはどのような存在と思われたいですか?

- 今、会社、店の課題だと考えていることは?

- コンサルティングに期待することは?

このように会社の理念を作りますが、当社では、下記にあるマトリクスにまとめるようにし、俯瞰して全体を見れるようなシート(方針書)を作るようにしています。

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド一覧

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する