数値を見るのではなく、数値から「読み取る」!

売上・計数管理の目的はなんでしょうか?

単に「数値が見ることができればいい」、というわけではありません。数値を眺めているだけでは、何もお店に変化を起こすことはできません。つまり、売上・利益を向上させることはできないのです。

例えば、原価率が高くなっているということが数値を見て分かったとしましょう。

しかしそれだけでは、原価率を下げることはできませんし、利益を上げることもできません。お店の毎月の原価率を常に把握することは大事なことではありますが、知っているだけでは意味がなく、高くなった理由が分かり、原価率を適正な数値にコントロールすることができてはじめて、「数値管理ができている状態」といえるのです。

つまり、売上(計数)管理とは、店舗で起こっていることを数値から「読み取り」、そして売上、利益を上げるための対策を立て、そして結果が出すことなのです。これをまず認識しましょう。

特に重要なのは、お客様の変化を数字から「読み取る」ことです。

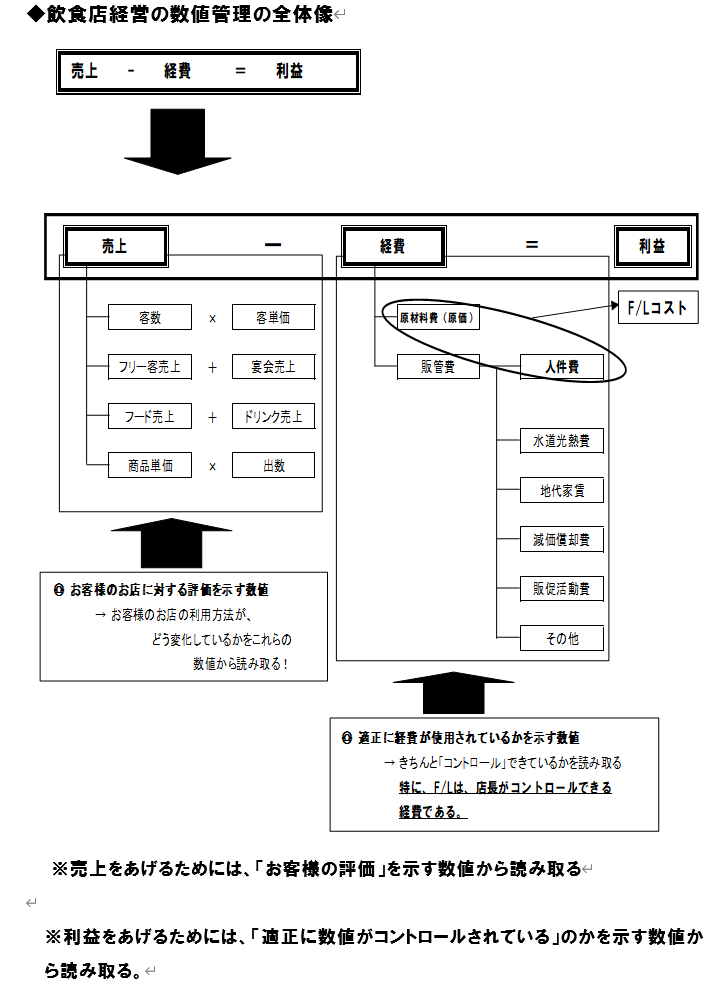

飲食店経営の目的は売上を上げ、利益を上げることです。売上が向上しなければ、利益が向上するはずがありません。売上を上げるためには、お客様の変化、お客様のお店に対する評価をどれだけ知ることができるかが重要となってきます。特に、最近ではお客様のニーズが多様化していますし、飲食店の競争も激しくなっています。その中で勝ち残っていくためには、やはり、どれだけ早くお客様の変化に対応できるかがポイントと言えるでしょう。そのためにも、数値から「お客様の店舗に対する評価」、「お客様の変化」を読み取ることが重要なのです。

数値を分解するから、店の問題点が見える!

数値から、「どんなことが店舗で起こっているのか」を読み取ることが、売上(計数)管理であるということは分かっていただけたかと思います。では、具体的にどのように数値を管理すれば、数値から「読み取る」ことができるのかを解説したいと思います。

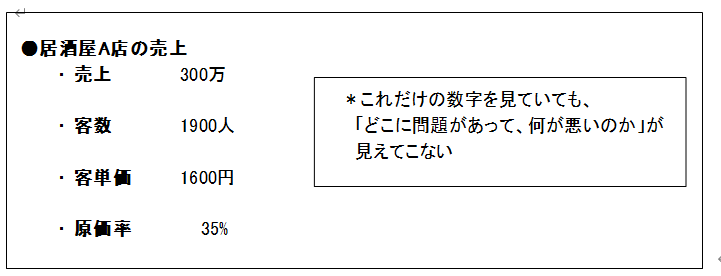

まず、下記のお店の数値を見てください。これを見て、あなたは店舗で起こっていることを読み取ることができますか?

実は、「数値管理なんて意味がない」「売上管理なんか意味がない」と思っている人のほとんどが、上記に上げた数値ぐらいしか管理していないのです。ですから、数値をみても何も見えてこないのです。

店舗でどんなことが起こっているのか、お客様の評価がどう変わってきているのかを「読み取る」ことが数値管理のあるべき姿です。しかしながら、これだけの数値だけを見ているだけでは、何も見えてこないのです。

では、どうすれば、数値から店舗で起こっていることが「読み取る」ことができるのか?

それは、数値を「分解して管理する」と、店舗のことが色々と見えてきます。

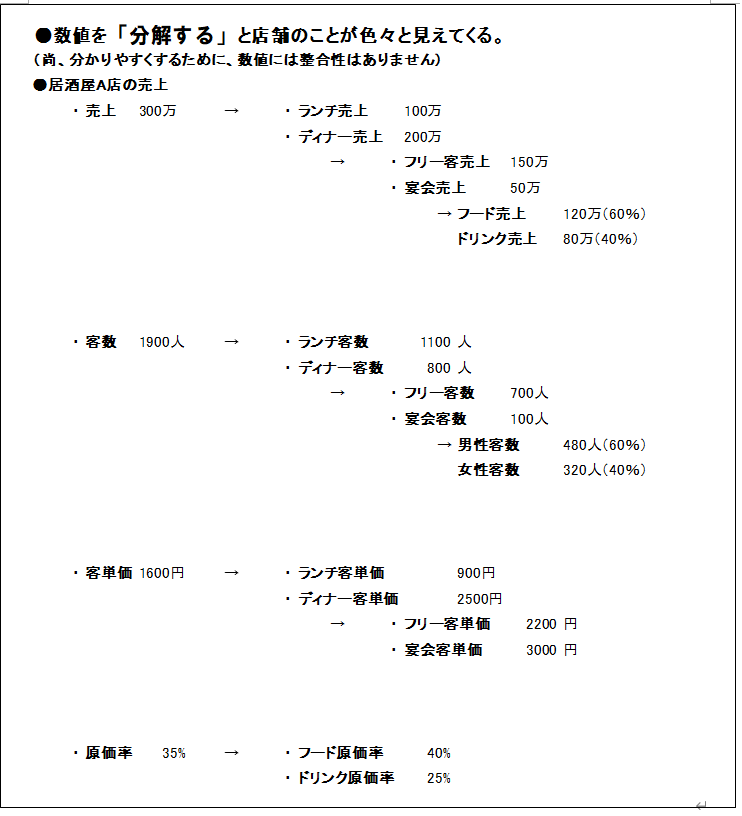

下記に、上記の店の数値を分解したものを掲載していますので、それを見ながら具体的に説明しましょう。

どこに問題があるのかを見つけ出すことが、売上(計数)管理の大きな目的

「売上」と一口にいっても、例えば居酒屋であれば、「ランチの売上」、「ディナーの売上」と営業時間ごとに分解することができます。

なぜ、ランチとディナーに分けて管理する必要があるかと言えば、お店の利用形態が違うからですね。利用形態が違えば、客単価も変わってきます。

もし、売上が低迷した場合、このように営業時間帯ごとに「分解して」管理していなければ、どちらの売上が低下してきたのか、あるいは、どちらにお客様のお店の利用方法が変化してきた兆しがあるのかが見えてきません。

しかし、ランチ・ディナーと時間帯ごとに売上と客数を分解して管理していれば、どちらに売上低迷の原因があるのかが、売上や客単価という数値から「読み取る」ことができるのです。

客単価、原価率も分解して管理する!

また、ディナー帯を見ても、居酒屋であれば、フリーで利用するお客様(予約なしで)と宴会で利用するお客様の売上にも分解することができます。フリーと宴会ではお店の利用方法が違いますから、客単価にも違いがでます。

一般的にはフリー客の客単価が、お客様のお店に対しての評価と言えますから、全体だけの売上、客単価だけで管理しているとお客様の変化に気づかないといったことが起こりえるのです。

通常、宴会の客単価の方が高いですから、フリー客の売上が低下していても、ある程度宴会の売上が一定している場合、客単価には変化はあまり現れないことが起こりえます。そうなると、お店のグランドメニューに対してのお客様の評価に気づきにくい、つまり、変化に早急に対応できないということに繋がるのです。

原価率に関しても、飲食店には一般的に料理とドリンクがメニューにあって、それぞれの業態によって、売上の比率が違います。原価率が高いといっても、料理とドリンクのどちらに原価率が高くなっている原因があるのかを知らなければ、原価率を下げることはできません。

どこに問題があるのかを見つけ出すことが、数値管理の大きな目的です。

原価率を、フードとドリンクに分けて管理すれば、どちらに問題があるのかが分かります。問題の在り処が分かれば、それを改善すればいいわけです。このように数値を分解して管理すれば、お店で起こっている問題を「読み取り」やすくなり、また、問題の在り処を特定しやすくなるのです。そのためにも、ぜひ、数値を分解して管理するようにしてください。

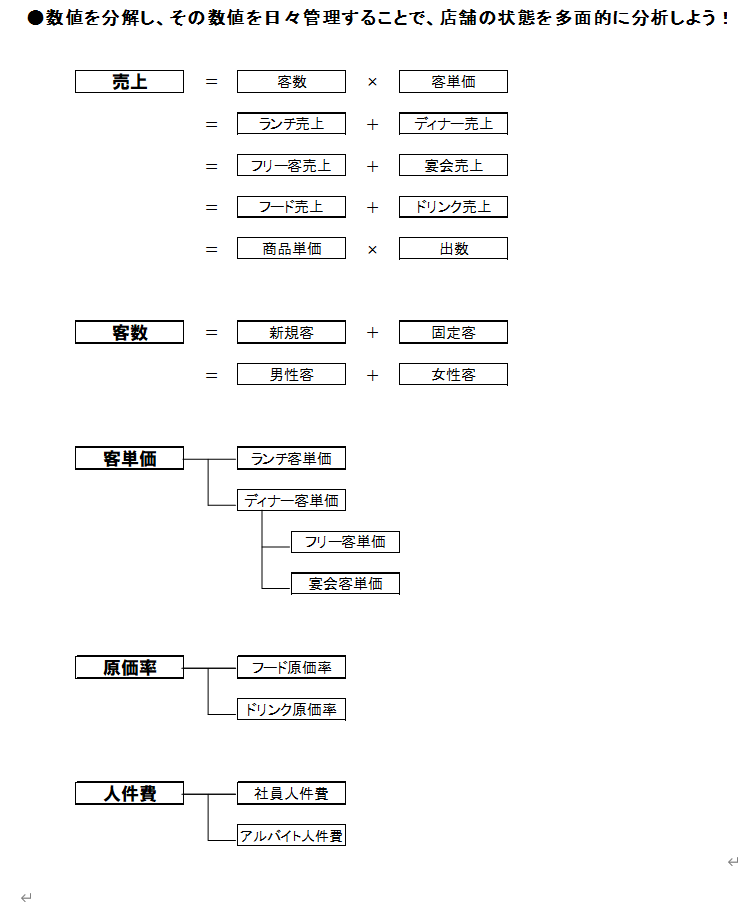

それでは、どの数値を分解して、管理すればいいのかの例を紹介しておきましょう。

比較対照する

ここまでで、どの数値を分解して管理すれば、店舗で起こっている問題点を読み取りやすくなり、問題の在り処を発見しやすくなる、ということが分かっていただけたかと思います。

しかし、ただ見る数値が分かっても、それだけでは、何が問題なのかが分からないのです。

ここで、皆さんに質問があります。

皆さんは、あるお店の原価率が40%と聞いて、どう感じますか?

少し考えてみてください。

恐らく、多くの人が、「高い」と感じるはずです。

では、なぜ原価率40%の店の原価率が高いと思うのでしょうか?

それは、多くの人が飲食店の原価率は30%程度に抑えるべきだということを知っているからなのです。30%という比較対照する数値があるからこそ、40%という数値を聞くと、「高い」と感じるわけです。

これと同じことが日々の数値管理でも言えます。ただ、数値を分解していても、何が問題なのかが見えてきません。また、お客様の変化にも気づきません。つまり、「比較対照する数値」がなければ、何が問題なのかが見えてこないのです。

そこで次のようにすることで「比較対照する数値」を持つようにしましょう。

①店舗の適正値を設ける!

先ほどの原価率の話に戻れば、原価率は別にすべての業態、店が30%にする必要はありません。店舗の戦略や業態によって、各店舗原価率は違います。つまり、自店の戦略と絡めて、自店の「目標値」(適正値)を設定するのです。

例えば、原価率で言えば、自店のコンセプトが「手作り感」を重視するとしましょう。そうすると、「手間」を掛けるわけですから、その分原価率を低く設定することが可能です。しかし、「手間」を掛けるわけですから、「人」にはコストがかかります。

ですから、このような店の場合は、

・目標原価率:25%

・目標人件費率:30%

といった具合に設定をするのです。

飲食店の場合は、経費の50%近くがこの原価と人件費で占めますから、如何にこのF/Lコストをコントロールするかが、「儲ける」ためのポイントとなりますが、その目標値を設定していなければ、店舗のスタッフもどの程度に抑えていいかが分かりません。ですから、上記のように店舗の戦略と絡めて、経営者が「目標値」(適正値)を設けてあげることが重要なのです。

②直近6ヶ月の数値の推移をチェックする

最近、私のクライアントさんを見ていて感じることがですが、お客様の変化が非常に早いということです。お店の微妙な変化にすぐに反応するようになってきていると感じています。

例えば、メニューが半年から10ヶ月程度何も変化しないとすぐに客単価やF/D比率に変化がでたりなどします。また、おすすめメニューが1ヶ月近く何も変化しないとそれが、客数の鈍化に繋がったりなど・・・・。

本当に飲食店経営をする側からすると、とても厳しい時代になっていると言えます。

しかし、上記の点に素早く気づくことができたのは、数値の推移をしっかりとウォッチし、なぜ、そのような変化に繋がったのかを仮説・検証するという作業を毎月きちんとこなしていたからこそ、その変化にいち早く気づきそして対応した結果、売上が低迷する時期を短く抑えることができたのです。

これまでは、売上管理というと「前年対比」と言って、前年に比べて今年はどうだったかという比較をしていましたが、現在は前年と比較することはほとんど意味がありません。

なぜなら、多くのチェーン店が「前年割れ」をしている状況で、対前年のみの比較だけでは、変化の早い今の時代に対応することができないからです。

素早くお客様の変化に気づくようにするためにも、最低直近6ヶ月の売上推移を毎月ウオッチし、もし、前月に比べて数値が変化していれば、どうしてその数値が変化したのかをしっかりと検証するようにしましょう。

まとめ

「数字をみても売上なんか上がらないよ」「売上(計数)管理で、売上上がるとそんな楽なことはないよ!」とおっしゃる方がよくいらっしゃいますが、それは単に「正しい数値の見方」を知らないだけなのです。「正しい数値の見方」ができれば、必ず売上・利益を向上させることは可能なのです。

なぜなら、店舗で起こっていることが、すべて数値に反映されるからです。

正しい売上(計数)管理を行うことができれば、店舗で起こっている問題点を素早く発見することができます。早く問題点に気づくことができれば、早く対応することができますから、売上の低下を最小限にとどめることができ、それが売上UPにも自然に繋がります。また、正しくコストも管理することもできますから、儲かるようにもなるのです。

ですから、「正しい売上(計数)管理」をすることができれば、売上・利益を向上させることができるのです。

当社のご支援内容(コンサルティングメニュー)の詳細はこちらをご覧ください>>>

※売上管理、数値管理を強化したい方は、「飲食コンサルがつくった、売上管理ソフト」がおすすめ(販売中!)>>>