数字が苦手な飲食店のスタッフでもできる計数管理メソッド

「うちの店長は、とにかく数字が苦手で…」

10店舗未満の飲食店を経営されている方から、こうしたお悩みを伺う機会は非常に多いものです。

本業である調理や接客には長けていても、「原価率」「人時売上高」と聞いただけで思考停止してしまうスタッフは少なくありません。そして、計算が難しいと思われがちな計数管理は、いつしか経営者であるあなたの”一人だけの仕事”になってしまっていませんか?

しかし、安心してください。

計数管理は、税理士や会計士に任せる「難しい計算」の仕事ではありません。ましてや、経営者が現場に押し付ける「嫌な仕事」でもありません。

私が30年近く、現場スタッフと共に実践してきた計数管理は、電卓は不要です。必要なのは、現場のスタッフが「数値を見て、自ら考え、行動する」というシンプルな仕組みだけです。

この記事では、現場の苦手意識を根こそぎ取り払い、人を活かす飲食店経営に欠かせない、現場主導で利益を生み出すための5つの秘訣を解説します。

秘訣1:【計算をしない】飲食店の現場スタッフに数値の苦手意識を持たせない方法

◆数値に苦手意識を持つ2つの理由

私は、10店舗未満の飲食店を対象に、30年近くコンサルティングの仕事をしてきました。その中で、たくさんの店長やスタッフの教育・指導に携わってきましたが、残念ながら「数値管理」「計数管理」に苦手意識を持つ人が多いのが現実です。

どこの会社に行っても、「計数管理、苦手な人?」と尋ねると、ほとんどの人が手を上げる、そんな状況を目の当たりにします。

では、なぜ彼ら彼女らが数字に苦手意識を持つのか?理由は主に2つあると考えられます。

1.「数字をどう見ればいいか分からない」

2.「数値管理は、難しい計算が必要だと思っている」

この2つが、苦手意識を持たせている大きな要因です。人は苦手なものには手をつけたくないもの。だから、普段から数字を見ることを避け、「私は苦手だから…」と最初から逃げてしまう人が多いのです。

◆計算はPCに任せればいい

だからこそ、私は研修の際に、こう断言しています。

「数値管理に電卓はいりません!」

難しい計算式?コンサルをやっている私でさえ、損益分岐点売上高の公式なんて覚えていません。だから、公式なんか覚えなくてもできるんです!

一般的に言われるような難しい計算は必要ありません。理由は簡単です。

計算は、パソコンがすればいいんです!

皆さんがすべきは、数字の《どこを見るのか》《それをどう判断するのか》、そしてその後に《どう変化させるのか》です。

◆数値を変化させられるのは「現場」だけである

逆に言えば、数値を変えることができるのは現場のスタッフの皆さんしかいません! 税理士の先生も、会計士の先生も、数値を見ることはできますが、現場を知らないため、数値を変えることはできないからです。

飲食店の数値は、現場を知っているあなた方でないと変えることはできません。そして、数値を変えることができないと、売上も利益も向上しないのです。

つまり、現場のことをもっと深く考えることが、そのまま数値管理だと思ってください。

まずはこのメッセージで、苦手意識を少しでも払拭し、「自分たちにでもできるんだ」という意識を持ってもらうことが、店舗で計数管理を徹底するための最重要のスタート地点になります。

秘訣2:問題の火元がすぐわかる!売上・原価を「分解」して現場で管理する技術

◆計数管理の定義は「問題発見と改善行動」

「数値から問題点を発見し、改善行動に繋げること」。

これが、私が考える計数管理の定義です。つまり、問題を発見できるような数値の管理をしないと、計数管理は何も始まらないのです。

なので、一般的な損益計算書や、日々の売上、客数、原価、人件費をただPCで管理するだけでは、問題を発見することは不可能なため、一般的な売上管理とは”違った方法”で売上を管理することが必要なのです。

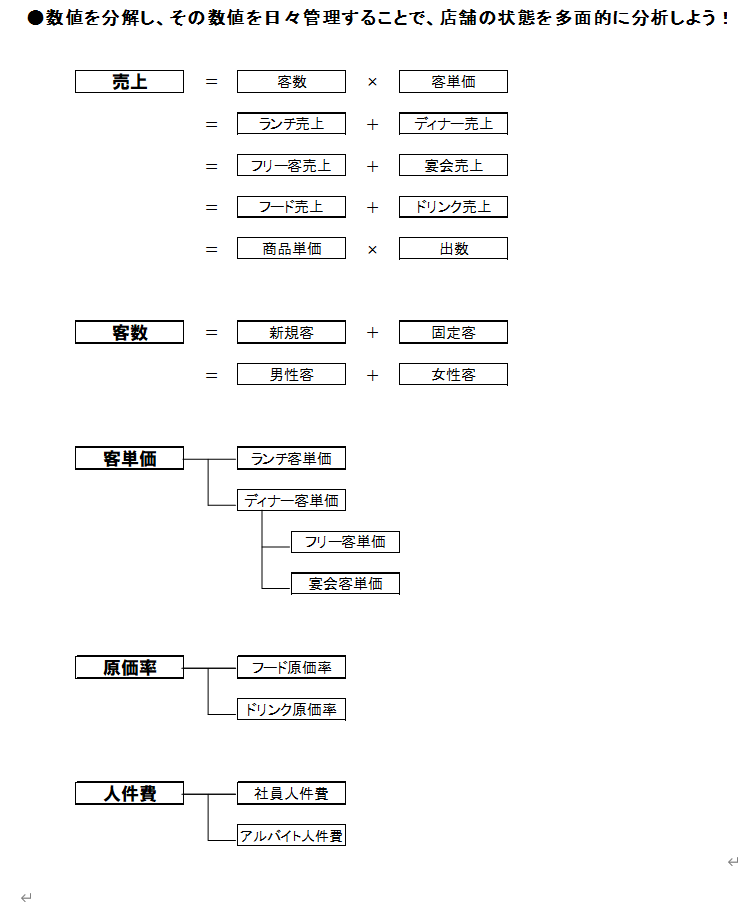

そこで、重要になってくる視点が、数値を「分解する」ことです。

「数値管理なんて意味がない」と言う方がたまにいらっしゃいますが、それは「普通に」売上管理をしているから、何も見えず、意味がないと感じてしまうのです。

では、「分解する」とはどういうことか?数値を管理するために「分解」して管理したほうがいい数値の例を紹介します。

※この「一般的な売上管理とは”違った方法”で売上を管理」を実現しているのが、こちらの売上管理システム。詳細はこちらをご覧ください>>>

【実践例1】原価コントロール:原価率をフードとドリンクで分ける

居酒屋を例に取ると、売上はフードとドリンクで構成され、原価率を計算する際は、多くの場合、「食材費(食材と飲み物)÷売上」で一括計算しているでしょう。

しかし、この計算式だけでは、原価率が高くなったとき、フードに問題があるのか、ドリンクに問題があるのかが分かりません。

・フード原価率(食材費 ÷ フード売上)

・ドリンク原価率(ドリンク仕入費 ÷ ドリンク売上)

・総合原価率

この3つを管理することで、問題の所在が一目瞭然となり、その後の対策・行動も格段にやりやすくなります。

【実践例2】人件費コントロール:時間帯・曜日別で人時売上高を見る

人件費率と合わせて管理する「人時売上高」も、営業時間のすべてで計算するのではなく、以下のように分けましょう。

・時間帯別(ランチ、アイドルタイム、ディナータイムなど) →各時間帯の忙しさにふさわしい労働時間が投入されているかを確認できます。

・曜日別(平日、休前日、土曜、日曜など) →忙しい週末と平日で比較することで、接客頻度や提供時間の遅れによる客単価の低下といった課題が見えやすくなります。

また、客単価は、業態によってお客様のお店の使い方が時間帯ごとに変わるため、時間帯別に分けることで、お店の様々な課題が分かりやすくなります。

このように、計数管理の目的である「問題発見と改善行動」を果たすためには、数値を分解して管理することが非常に重要なのです。

秘訣3:「高い/低い」が即座にわかる!数値を見比べるための「基準値」設定術

◆スタッフが数値を見ても「なんとも思わない」理由

数値を分解することで、様々な角度でお店を分析することができ、問題は発見されやすくなります。そうして分解された数値を「どう見るか」を現場スタッフに共有することが、次にとても重要になります。

なぜなら、現場スタッフが損益計算書や売上表を見ても、ただ数値が羅列されているだけで、それが「良いのか、悪いのか(高いか、低いか)」が判断できないからなんです。

例えば、売上表から原価率が35%だと分かっても、それが高いのか低いのか、判断に困ってしまうだけ。他にも、損益計算書に水道光熱費など様々な経費が並んでいても、ただの数値の羅列として受け止めてしまい、「なんとも思わない」(ピンとこない)のです。

では、なぜ「なんとも思わない」のか?

それは、各数値の「基準値」を知らないからです。

考えてみてください。私たちが原価率35%と聞いて「ちょっと高いね」と感じるのは、「飲食店の原価率は一般的に30%ぐらい」という”基準値”を無意識に持っているからこそ、それと比較して「高い」と判断するわけです。

つまり、現場スタッフが数値を見た瞬間に「高い」「低い」といった異常に気づき、行動のきっかけとするには、次の2つの考え方を徹底することが不可欠になります。

1.曖昧さをなくす!数値をコントロールするための「基準値」を定める

この「基準値」を皆で共有することが最も大切です。会社側は、客単価、原価率、人件費率、人時売上高などの「基準値」を明確に設定しなければなりません。この基準値がないから、スタッフは数値を見ても「なんとも思わない」「何も感じない」のです。

さらに、この「基準値」を決定することで、数値をコントロールするための「目標値」ができ、現場も数値をコントロールしやすくなります。

たまに、経営者さんに「社長の店は、原価率、何%が目標ですか?」と聞くと、「何%でいい。低ければいい」とか「35%ぐらいかなあ…」と曖昧にする方もいます。

しかし、これでは現場は目標とする数値がないため、数値をコントロールするのが非常に難しいのです。だからこそ、「基準値」を設定すれば、現場が目指すべき指標が明確に見えるため、数値もコントロールしやすくなるのです。

2.単月で見るな!数値を「過去の推移」と比較させる重要性

「基準値」を設定したら、数値を見る際には、必ず「比較」させることを徹底しましょう。この「比較」の視点がなければ、数値の違和感に気づけません。

35%の原価率が高いと思えるのは、一般的な原価率の数字、30%と無意識に比較しているからですね。この考え方はとても重要なのですが、多くの会社の営業会議資料で、「先月だけ」の数値を見て議論しているケースが非常に多いのが現状です。

例えば、店長が「先月の客単価が2,500円でした」と報告しても、単独の数値としては何の価値もありません。

仮に先々月が客単価2,800円であれば、300円も下がっているわけで、その原因を追求することが必要になります。単月だけの数値をもとに議論しても、具体的な改善には繋がらないのです。それは、比較対象にするものがないので、問題を発見することに繋がらないからです。

なので、自店の基準値に対して比較したり、先月や先々月、あるいは、6か月前の数値と比較して、現状どうなのかを分析するのが重要なのです。そのため、私がご支援先では、前年度や単月といった比較ではなく、「過去6か月間の数値の推移」を追うようにしているのです。

なぜ過去6か月間の推移を重視するのか?

それは、自分たちの対策がしっかりと数値に現れているかを確認できるのはもちろんのこと、全体の売上は下がっていなくても、分解した数値が微妙に下がってきている場合に、誰よりも早く異常に気づくことができるからです。

このように、数値管理を現場で徹底させるには、数値を「見比べる」考え方を教えることが不可欠です。そのため、「基準値」を設定し、それを「過去の推移」や「一般的な数値」と必ず比較することを徹底させましょう。

秘訣4:数値を「毎日見る習慣」を定着させる、経営者・幹部の具体的な会話術

◆「入力」がゴールになっていないか?

売上管理として、アプリやエクセルなどで数値を入力させているお店がほとんどかと思います。

もし、数値管理を徹底させたいのであれば、どのような手段で数値を管理していようとも、「毎日数値をみる」ことを徹底して欲しいのです。

ご支援先でも、私が作成した売上管理表への数値入力すら、毎日徹底できない会社があるのを見てきました。だからこそ、「毎日数値を見る」という行動は、実はハードルの高い仕事なのです。

そして、厄介なことに、毎日数値を入力していても、入力することがゴールになってしまい、「数値を見て、現状を把握する」までにはなかなか至らないのも現実です。

これは、単純に「毎日数値を見ることの重要性を理解していない」からだと思います。

だからこそ、売上表などの見方だけでなく、「なぜ、数値を毎日見るべきか」をきちんと教えることが重要になってくるのです。

◆なぜ毎日見るべきか?(原価率コントロールとダイエットの共通点)

特に、原価率をコントロールするには、毎日数値を見ることが絶対条件になります。そこで、私は研修の際に、スタッフに必ずこう伝えているんです。

「ダイエットするとき、毎日体重計に乗って、現状の体重を確認しますよね?もし、思っているよりも増えていたら、運動量を増やしたり食事の量を減らしたりしながら調整するはずです。ダイエットしている人が、1か月間全く体重を計らずに『うわー、体重増えた、しまった!』なんてことを言う人はいません。

原価率のコントロールもこれと同じです。毎日把握しながら、売上が思ったより低かったりすれば、仕入れ量を調整したりするからこそ、原価率は『基準値』により近くなるわけです。だから、毎日、原価率を見て、現状を把握することはすごく重要なのです!」

この話で興味を持ってくれるスタッフもいますが、実際に毎日数値をきちんと把握する人は、せいぜい30%程度でしょうか。

◆「数値を見ていないと会話にならない」環境を作る

ここからは、経営者や幹部の日頃の仕事の仕方や会話が非常に重要になります。

数値管理が徹底できていない職場は、概して経営者さんが「数値に対して無関心」で、結果だけを見て「あーだ、こーだ」と指摘する人が多い傾向にあるように感じています。「部下は上司の鏡」とよく言われますが、経営者が数値を見ないからこそ、現場スタッフも数値に関心がないのです。

そこで、現場に数値を意識させる、毎日数値を見るようにさせるには、日頃から、経営者や幹部が、現場スタッフに対して「数値を見ていないと会話にならない」会話を意識的にすれば、自然と見ざるを得なくなるでしょう。

「原価率、ちょっと今高めだけど、発注大丈夫か?」

「客単価、最近、少し低下傾向だけど、お客さんになんか変化ある?」

「日曜のランチの人時売上高。今の感じだと、あと300円ぐらい上げられない?そのために、逆に人を入れて売上をとるようにしたらどうだ?」

こういった会話が習慣化すれば、そのうちスタッフは自分たちで勝手に興味を持って見るようになります。

数値分析は、分析することが重要なのではなく、行動して数値を変えることが大切です。そのためには、数値そのものをまず見ないと話は始まらないのです。

そのための習慣づけは、会社のトップ、幹部の大きな仕事なのです。

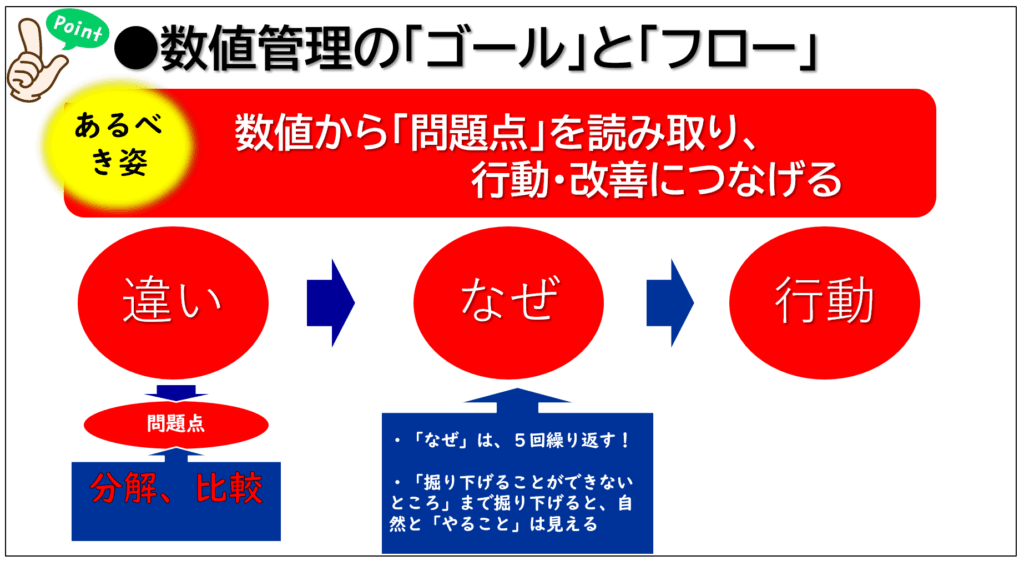

秘訣5:数値管理のフロー「違い→なぜ→行動」を社内に定着させる

◆行動の前に「なぜ」を明確にする重要性

重要なので、何度でも言いますが、数値管理のゴールは、「数値から問題点を発見し、改善行動に繋げること」です。数値の見方を知り、ただ毎日数値を眺めているだけでは、何の意味もありません。

次は、いよいよ「数値をどう変えるか」の行動に移ります。

ここで大切なのは、例えば、原価率が先月より2%高くなっていたとして、多くの人がすぐに発注の見直しやメニュー自体を見直そうと、拙速に動いてしまう点です。

行動すること、特にスピード感を持つことは重要です。しかし、「なぜ、原価率が高くなっているのか?」という原因をある程度明確にしてからでないと、いくら行動しても「結果」に繋がる確率は低くなります。逆に、根本原因が明らかであれば、その対策のための行動は自然と明確に決まってくるものです。

◆3ステップで進める数値分析フロー

そこで、私のご支援先では、数値管理の進め方を次の3つのフローで進めることを徹底しています。

「違い→なぜ→行動」

1.「違い」で問題を発見する

「基準値」や「過去の推移」で当月の数値とを比較し、現状の問題点(例:原価率が2%高い)を把握します。

2.「なぜ」で根本原因を深掘りする

できるだけ深く検証(掘り下げ)しますす。

特に、この「なぜ」の部分が重要です。

根本原因が分かれば、対策行動はより明確になるからです。だからこそ、この「なぜ」を重視し、「なぜを5回しよう」と皆に徹底しています。

ただ、これは現場スタッフには難しいため、よく使う数値のことに関しては、高くなる要因をいくつかパターン化して覚えてもらっています。

原価率が高くなる要因(例)

・ポーションオーバー

・ロス(発注ミス、営業中のミス)

・値引きが多い

・仕入れ食材の値上げ

・在庫が多い

・原価の高い商品がたくさん出た

このリストから「今、このうちどれが起こっているのか?」を考えさせ、マネージャーが誘導しながら更に掘り下げを行い、根本原因を抽出して具体的な改善行動に導くようにしています。

※原価率管理、原価コントロールの具体的実践方法はこちらで詳しく解説しています>>>>>>

3.「行動」で問題を解決する

掘り下げて行き着いた根本原因の解決に繋がる、具体的で実行可能な改善行動を実行します。

この「なぜ5回」から対策行動を考えるという仕事が身に付けば、様々な場面の問題解決が容易になります。このフローを覚え、問題解決を行う習慣づけこそが、数値管理のゴールを達成するために不可欠なのです。

まとめ

現場主導で数値を「活かす」ことが、利益向上の鍵

私たちが提供する計数管理の考え方は、複雑な計算を覚えることでも、経営者が一方的に数字を追い詰めることでもありません。現場のスタッフが、「分解された数値」を理解し、「基準値」との「違い」に「気づく」こと。そして、その気づきをきっかけに、自ら「なぜ?」を深掘りし、改善行動を起こすことにこそ、計数管理の本質があります。

数値を現場の「手の届く範囲」に引き下げ、スタッフ一人ひとりが「自分たちの行動が数値を変える」という成功体験を積み重ねることが、結果的に企業の売上と利益の向上に直結します。

ぜひ、あなたの会社でもこの秘訣をもとに計数管理を徹底してみてください!

この計数管理メソッドが学べる研修(勉強会)はこれ↓