飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる“12のメソッド”、とは?

30年近くのコンサルティング経験から構築した、【飲食店多店舗展開】のための成功メソッドです。特に3~5店舗から更なる成長を目指す中小飲食企業様のご支援を”30年弱ずっと行ってきた”飲食店経営専門コンサルタント、中西が、「人を活かす飲食店経営」を実現するためのノウハウとしてまとめました。

このメゾットを各社の状況に合わせてご支援(コンサルティング)を進めています。

特に、「大手とは違う多店舗の実現」、「スタッフの個性を活かした多店舗化」、「イキイキと働くスタッフでお客様の支持率の高い飲食店の多店舗化」、など「人を活かす飲食店経営」を実現するための段階的な指導を徹底します。

もちろん、単に人がイキイキと働くだけでなく、売上も利益も確実にとれ、お客様満足度の高い店舗つくりをめざします。

ぜひ、この成功メソッドを、自社の経営に活かしてください。

メソッド1:会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

多店舗展開の成功へ向け、まず最初に取り組むべきは「会社の軸=理念・ビジョンを明確にすること」です。飲食店経営において、この土台作りこそが多店舗化の成否を分けます。どんなに素晴らしい戦略や仕組みを導入しても、その土台となる“軸”がぶれていては、組織は長続きしません。

この「軸」とは、単なるスローガンではなく、会社が存在する理由や将来像を明文化したものです。

具体的には、

・理念(Philosophy):なぜこの会社が存在するのか

・ミッション(Mission):何を達成するために動いているのか

・ビジョン(Vision):どんな未来を実現したいのか

・バリュー(Value):日々の判断基準となる価値観

・クレド(Credo):現場スタッフが日常で実践すべき行動指針

これらを経営方針書として整理し、全スタッフが理解できるようにすることが出発点になります。

実際の現場では、この「軸」が曖昧なために店舗ごとに方向性がずれたり、店長ごとの判断でやり方がバラバラになったりするケースが多く見られます。結果として、会社全体で一体感がなくなり、組織としての強さが発揮できません。

逆に、軸が明確な会社ではどうでしょうか。スタッフは「自分たちは何のために働いているのか」を理解し、その基準に基づいて判断できます。新しい店舗を出店したときにも、同じ理念のもとで共通の行動を取れるため、店舗数が増えても会社としてのカラーや品質がぶれないのです。

また、この理念やビジョンは一度決めて終わりではありません。毎年、経営方針書を更新し、理念を繰り返し発信していくことが大切です。そうすることで、時代の変化や組織の成長に合わせて軸がさらに強化され、スタッフの中に確実に浸透していきます。

多店舗化の成功は、一見すると数字や仕組みづくりのように思えますが、実は最初の一歩は「会社の軸をしっかり固めること」にあるのです。

👉 詳しくはこちら: 「会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める」

メソッド2:理念浸透で多店舗展開に強い一体感と品質をつくる

会社の軸(理念やビジョン)を明確にしたら、次に大切なのは「それをどうやって現場に浸透させるか」です。

どんなに立派な理念やクレドがあっても、社長や幹部だけが知っていて現場スタッフに届いていなければ、組織は動きません。理念は“掲げる”だけではなく、“浸透させて日々の行動に反映させる”ことが重要なのです。

そのための具体的な仕組みのひとつが「朝礼での理念唱和」です。

毎朝スタッフ全員で理念やクレドを声に出して読み上げることによって、自然と内容が身体に染み込み、言葉が行動に変わっていきます。最初は意味が分からず形だけに見えるかもしれませんが、毎日続けるうちに「自分たちは何のために働いているのか」「どんな価値をお客様に届けるのか」がスタッフ自身の意識に刷り込まれていきます。

理念が浸透すると、店舗ごと・人ごとに判断基準がブレなくなります。例えば、接客やサービスにおいて「この対応でいいのか?」と迷ったときでも、理念を基準に考えれば答えが出やすくなり、全員が同じ方向を向いて行動できるのです。これは、飲食店が多店舗展開を進めるうえで最も大きな強みになります。

さらに、理念がスタッフの心に根づくことで、職場への誇りや仲間意識が高まり、結果として離職率の低下にもつながります。単なるスローガンではなく、現場が日々の行動で実践できる“生きた理念”にすることが、経営者の役割だと言えるでしょう。

理念浸透は、言葉を「聞かせる」ことではなく、行動の中で「実感させる」ことが大切です。多店舗であっても、理念を中心に一体感を持って働ける組織は、安定した品質と高いお客様満足度を実現できるのです。

👉 詳しくはこちら: 「理念浸透で多店舗展開に強い一体感と品質をつくる」

メソッド 3:規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

創成期、多くの飲食店では「時間にルーズ」な状態が当たり前でした。個人事業で始めた店長の多くは、自分のペースで物事を進めてきたため、社員も「時間・ルール・期限」に対して緩い意識で働く傾向がありました

ところが、店舗が3~5店舗、さらに拡大してくると、こうした“ゆるさ”は致命傷になります。例えば、店長や社員が時間を守らないと、誰かが代わりにカバーするしかなくなり、人員も人件費もムダが生まれます。また、期限のない仕事は進まないという構造的な問題もあります

その結果、働く環境に緊張感がなくなり、仕事の進行も不明確になり、組織は機能不全に陥ります。さらに、時間やルールが守れないスタッフは、「レシピも守らない」「ルールを勝手に変える」「お客様に勝手に値引きする」など、運営にとって本当に危険な行動にもつながってしまうのです。

こうした背景から、まずは「行動指針」を社員と共に策定し、時間やルールを守る文化を社内に根付かせることが不可欠です。そこで、ミッション・ビジョン・クレドと合わせて「行動指針」を重視し、日々の浸透を進める支援を行っています。

ルールと規律が組織に一貫性をもたらすしくみになることで、スタッフは自信を持って働くことができます。そして、それぞれの店舗で同じ基準が担保されることで、お客様の信頼も自然と築かれていくのです。

👉 詳しくはこちら: 「規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる」

メソッド4:店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

多店舗化が進むと、店舗運営の質は「店長や副店長の力量」に大きく左右されがちです。しかし、ここで大切なのは「個人の力量に頼らず、責任と業務を仕組み化すること」です。

店長・副店長に求められる役割や責任を明確にすることで、誰がその立場になっても一定の品質で運営できるようになります。逆に、この責任範囲があいまいだと、

・どこまで判断していいか分からない

・自分の責任で決めて良いのか迷う

といった混乱が起き、現場の判断がバラつきます。

また、仕組み化は「店長の経験や勘」を引き継ぐ仕組みとも言えます。マニュアルやチェックリスト、業務フローを整えることで、新任の店長や副店長でも安心して業務を遂行できます。これにより「特定の人がいないと回らない店舗」から脱却し、安定的に多店舗展開できる基盤が整うのです。

飲食店が多店舗展開を成功させるには、「店長や副店長の責任を明示する」ことと「業務を仕組み化する」こと。

この二つを徹底することが、組織全体の力を底上げする第一歩になります。

👉 詳しくはこちら: 「店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える」

メソッド 5:店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

飲食店の多店舗展開を成功させる秘訣は、「一番成功確率の高い方法で店舗を増やすこと」にあります。そのためには、自社の業態において「どこで/誰を/どんなときに/いくらで」店舗を運営することが勝てるか──つまり、店舗コンセプトを明確化することが第一歩です

よくあるのは、もともと「売れていた店」の運営スタイルが、多店舗展開の中で徐々にズレていくパターンです。例えば、接客の雰囲気が変わり、BGMのジャンルまで変わる。そして当初のターゲットが「落ち着きたい大人の男性」だったのに、なぜか客層が若くなっていく──そうした変化から売上が下降してしまう事例もあります。

そもそも「コンセプト」は、店舗展開を支える共通言語です。にもかかわらず、多くの企業ではその「言葉」は教えていても、その「考え方」を理解させていないケースも多く、店長が自分の好みに走ってしまい、コンセプトを外した運営になることも少なくありません。

売れる店には必ず、以下の2つがあります:

・コンセプトが明確であること

・そのコンセプトに一貫性があること

つまり、店舗コンセプトを「言語化」し、アルバイトも含めて社内全体で共有することが、「ブレないブランド」と「成功店舗の再現」につながるのです

加えて、コンセプトに基づいた出店場所の成功条件を言語化・数値化すると、新店の成功確率をより高めることが可能です。コンセプト、出店条件、モデル収支を整理し、現場と共有する支援も、私が実際のコンサルで行っている一環です。

👉 詳しくはこちら: 「店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする」

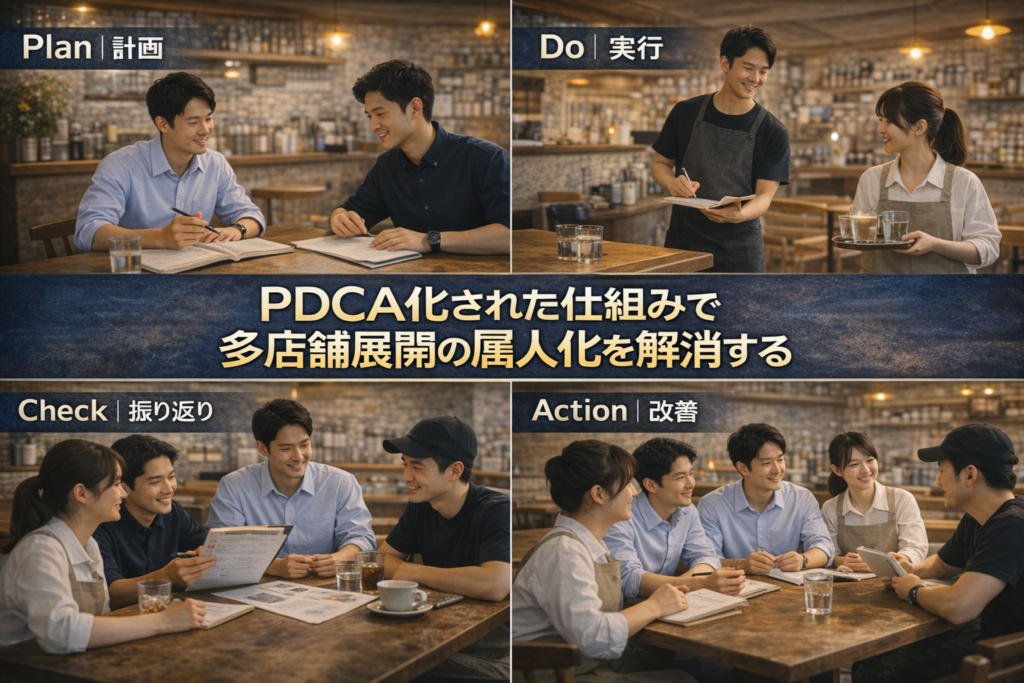

メソッド6:PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

優秀なスタッフほど、つい「自分にしかできない仕事」にしてしまう傾向があります。すると、その人が抜けたときに「誰もその仕事ができない」という属人化が生まれ、組織に一貫性や成長の余地がなくなってしまいます。

これを防ぐために大切なのは、「仕事の進め方」や「店舗オペレーション」を仕組みとして設計し、多くの社員が再現できる状態にすることです。具体例としては:

・月間の店舗業務をPDCA化する

・売上管理やアルバイト教育、各種ミーティングの運用方法を標準化する

・「考え方をテンプレート化」して店長が実施しやすい仕組みを用意する

さらに、店長・副店長に毎月「店舗を改善する取り組み」や「顧客様満足度を上げる施策」を実行してもらうためのテンプレートも用意。日次・月次で「計画→実行→振り返り→次への改善(PDCA)」を回すことが店舗力のベースになります。

また、店舗オペレーションそのものも「人任せ」にはしません。

スタッフの役割やポジションごとの動き、責任範囲を図式化して見える化した上で、「誰がどこで何をするか」が明確になっていることが重要です。これによって、新人スタッフであっても、どこから仕事を覚えればいいかが一目瞭然になります。

さらに、このように「オペレーションの型」を言語化して可視化することで、

・無駄な人員配備をなくせる

・スタッフの弱点がどこかが分かる(改善の入り口になる)

・教育のスピードが上がる

といった効果が生まれ、属人化を防ぐ仕組みが整います。

店長や副店長が入れ替わっても店舗が安定して回るようになることこそ、飲食店の多店舗展開を成功に導く重要なポイントなのです。

👉 詳しくはこちら: 「PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する」

メソッド7:エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

これまで多くの企業が注目してきたのは「従業員満足度(ES)」でした。

もちろんESは大切ですが、それだけでは人が長く働き続けたり、主体的に動いたりする組織にはつながりません。

そこで今、多店舗展開の持続的な成長のためにより重視されているのがエンゲージメントです。

エンゲージメントとは、会社や仕事に対する「愛着」や「信頼」、そして「自ら関わろうとする気持ち」を指します。単に「満足している」だけではなく、「この会社のために頑張ろう」と思える状態をつくることが、組織を大きく成長させます。

飲食店の現場でも同じです。言われたことだけをこなすのではなく、スタッフ一人ひとりが「どうすればもっとお客様に喜んでもらえるか」を考え、主体的に動くようになることが重要です。そのために必要なのは、スタッフが会社に誇りを持ち、信頼できる環境をつくること。これがエンゲージメント強化の狙いです。

「人を活かす多店舗化経営」を進めるうえで、このエンゲージメントの高さが、組織の持続力や成長力を大きく左右します。

👉 詳しくはこちら: 「エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる」

メソッド8:1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

飲食店の現場では、スタッフが「簡単なコミュニケーションを取れない」という問題が増えています。例えば、アルバイトから「上がる時間が分からず不安だった」といった声が出るように、ちょっとした声かけや会話が不足しているのです。店長や社員が「ありがとう」「お疲れさま」と言わず、指示ばかりになってしまうと、働く楽しさはなくなり、シフトも減り、離職率が高くなっていきます。

だからこそ、まずは「ありがとう」を増やすことが出発点です。最近は、社内SNSやサンクスカードなどのツールを活用して感謝を仕組み化する企業も増えています。最初は不自然に感じても、強制的にでも「ありがとう」を交わす取り組みを続けることで、やがて自然に感謝の言葉が飛び交う雰囲気ができ、人材不足や離職の課題を解消できるのです。

さらに重要なのは、承認と対話の場を意図的に仕組み化することです。たとえば──

① 全体勉強会

② 社長主催の勉強会

③ 評価面談

④ ランチ会

⑤ 目標設定面談(1on1ミーティング)

こうした場を設けることで、普段は出てこない本音や悩みが語られ、スタッフは「自分は見てもらえている」と実感できます。結果として信頼関係が深まり、主体的に動く組織づくりにつながります。

👉 詳しくはこちら: 「1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む」

メソッド9:学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

創業期における最大の弱点は、スタッフの知識や経験の不足です。特に知識が不足していることによって、スタッフは「何をすればいいのかわからない」と感じてしまい、結果として行動量も少なくなっていることが多くの会社で見られます。

この課題を解決するため、個人に任せるのではなく、会社として「学ぶ時間」を積極的に設けることが重要です。具体的には、社内勉強会の開催、読書補助、外食補助、外部セミナー参加など、スタッフが“学ぶ習慣”を身につけられるような仕組みを整え、学びを風土化していく必要があります。

私自身も、コンサルティング支援の中で「月1回・全スタッフ対象の勉強会(4時間)」を主軸として実施していただいています。これは、スタッフ個人の学びが店舗全体・会社全体の成長につながるという信念に基づいているからです。

さらに、勉強会では 理念の共有 や 価値観の統一 にも取り組んでいます。たとえば「炎天下に働くレンガ職人」の話では、仕事への目的の違いが人の熱意や成果を大きく左右することが示されています。こうした価値観の共有を通じて、スタッフが「何のために働くのか」「何を大切にするのか」を深く理解し主体的に動ける組織がつくられていきます。

👉 詳しくはこちら: 「学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる」

メソッド10:守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

私が考える飲食店の多店舗展開の主役は「人」です。目指すのは「主体性を持ち、自ら考えて行動できる人財」。ですが、最初から任せきりにすると失敗します。だからこそ教育では、武道や茶道の「守破離」の原則を大切にしています。

まずは基礎を徹底させる「守」、次に考えを仕事に反映させる「破」、最後に任せきる「離」。この段階を踏むことで、社員は主体性を育み、自律型の人材へ成長します。私はこの考えを軸に教育しつつ、社内で育成が回る仕組みづくりを進めています。

そのうえで、人財育成で特に重視しているのは次の3点です。

① 小手先の“手段”ではなく「再現性の高い考え方」を店長に学ばせること

店長育成でやりがちなのは、場当たり的なノウハウやテクニックを教えてしまうことです。しかし、それでは現場で予期せぬ課題に直面したときに応用がききません。大切なのは、どんな状況でも判断軸となる「再現性のある考え方」を身につけさせること。考え方を学んだ店長は、自分の頭で状況を整理し、最適な行動を選べるようになります。

② 262の法則に基づいた階層別指導(2割優秀・6割普通・2割未達)

店長やスタッフをひとくくりに教育しようとしても、成長スピードには大きな差があります。ここで有効なのが「262の法則」。優秀な2割にはさらに上を目指す課題を与え、普通の6割には基礎を徹底させ、未達の2割には最低限クリアすべき課題を着実に実行させる。このように層ごとにアプローチを変えることで、全体の底上げが可能になります。

③ 強制 → 習慣化 → 自主性 というプロセスで成長を積み上げること

育成のプロセスは「守破離」の考え方に通じます。最初は強制的にでもやらせ(守)、次にそれを習慣化させ(破)、やがて自主的に行動できる段階(離)へと成長させていきます。最初から「自主性に任せる」のではなく、このプロセスを丁寧に踏ませることで、最終的に自律型の店長が育つのです。

👉 詳しくはこちら: 「守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する」

メソッド11:サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する

飲食店の接客は、ただのマニュアル暗記ではうまくいきません。セリフや動作を「こなす」だけでは作業化してしまい、スタッフの個性や心が伝わらなくなるからです。そこで必要なのが「サービスストーリー」という考え方。理念やクレドをベースに、“心の通った接客”を仕組み化し、全員で再現できるようにします。

「サービスストーリー」構築のための3つのポイント!

1:各接点(入店・注文・退店など)で、お客様に「どう感じてほしいか」を“ゴール”として言葉で描き、そこから接客を考える。

単に「入店時は笑顔で挨拶」といった動作を覚えるのではなく、「入店した瞬間に安心してもらう」「退店時にはまた来たいと思ってもらう」といった“感情のゴール”を設定することが大切です。そのゴールから逆算して行動を考えることで、現場の接客がより意味のあるものになります。

2:ただマニュアルを暗記させるのではなく、ゴール(あるべき姿)からスタッフが自ら考えて行動できるようにすること。

接客は「正解通りに動くこと」ではなく、「相手にどう伝わるか」を意識することが本質です。ゴールを共有し、自ら考えさせることで、スタッフ一人ひとりが状況に応じた最適な行動を選べるようになります。これにより、接客が単なる作業ではなく、“心”が伝わるサービスへと変わっていきます。

3:サービスストーリーはスタッフ自身が作ることが活用につながる。

店長や現場が話し合いながら作ることで、「やらされ感」ではなく「自分たちの物語」として受け止められます。さらに、作成したストーリーを定期的にミーティングやレビューで見直すことで、単なるマニュアルではなく、理念やクレドを浸透させるツールとなります。そうして更新を重ねることで、自然に“現場で活きる接客”として定着していきます。

こうして生まれるサービスストーリーは、スタッフの個性を活かしながらも再現性のある接客を実現します。その結果、「この店だから行きたい」と思われる強みへとつながるのです。

👉 詳しくはこちら: 「サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する」

メソッド12:100時間研修で新人教育を標準化し、多店舗展開をスムーズにする

“人”が主役の組織である以上、教育の質と仕組みこそが永続的な成長の鍵となります。教育を店長任せにしてしまうと、採用した人材の方向性も育成の質もブレやすくなってしまいます。

そこで私は、以下のような教育プログラムづくりに注力してきました:

・入社後3ヶ月以内の研修プログラムの構築

・新人アルバイトの100時間研修(初期研修)

・店長になるまでの成長カリキュラム

これにより、自社の価値観や求める人材像に即した教育を、社内で一貫して行える体制を整えていきます。

その中でも特に効果を発揮しているのが「100時間研修」です。新人が入社してから100時間の中で必要な基礎を習得し、早期に戦力化できる仕組みです。教育を「見える化」し、誰が教えても一定の成果が出るように設計されています。

この仕組みをつくる上で大切にしている点は、以下の3つです。

1:短期間で確実に一人前に育てること

明確に「100時間」という目安を設け、集中して成長を促すことで、2〜3ヶ月も教育に時間をかける非効率を解消します。

2:誰が教えても同じ成果が出せる仕組みにすること

研修の手順や順序を明確にし、「教え漏れ」や「質のバラつき」を防ぎます。これにより教育の再現性が高まります。

3:教育の順序を工夫し、相手目線を自然に身につけさせること

単なる作業を覚えるのではなく、まず「お客様にどう見られるか」というゴールを伝え、そこから学ばせます。自然に“相手目線”で行動する習慣が育ちます。

こうした仕組みを社内に根付かせることで、教育のスピード・質・再現性が高まり、人材が早く定着する環境が整います。これこそが飲食店の多店舗展開を支える強固な基盤になるのです。

👉 詳しくはこちら: 「100時間研修で新人教育を標準化し、多店舗展開をスムーズにする」

終わりに──飲食店経営の人を活かす多店舗化・多店舗展開を成功に導くために

ここでご紹介した「12のメソッド」は、あくまで知識としての“全体像”です。

実際に店舗に落とし込み、組織に定着させるのは簡単なことではありません。

この先の現場導入が鍵となるため、私がいつも大切にしているのは、経営者とスタッフを本気で向き合いながら支援する姿勢です。ときには「厳しい」と言われることもありますが、【多店舗展開の成功】に本気でコミットし、成長を後押ししたいからこそ。

このスタンスと詳しい支援の全体像については、以下のページで解説しています。