自前で確実に育成できる教育カリキュラムを構築する

「人」が主役の会社だからこそ、どう教育、育成していくのかが最も重要となります。教育は各社員、店長に任せっぱなしにすると、会社が考える人財とは少しずつ離れたものになっていきます。教育では何から教えるか?

それによっても、その後の成長度合いが左右されます。そのため、中途入社社員用の研修プログラム(入社後3ヶ月ぐらい)や新人アルバイト研修(初期研修、100時間)、その後の店長になるための成長カリキュラムなども社内に構築し、社内で自社に合った社員が育成できるよう教育プログラムを充実させます。

初期研修プログラムが必要な理由

新人さんの初期教育次第で、店舗力にも差が出ますし、また、次第によってはせっかく採用できたのに辞めてしまうという事態にもなりかねません。

僕のご支援先では、初期教育をプログラム化しております。

なぜ、プログラム化する目的は次の2点。

1、 短期間で確実に店が求める仕事レベルを習得してもらうため

2、 新人スタッフに対して、誰が教えても「教えモレ」をなくすため

新人に習熟度を聞くといつまでも育成できない!

まず、1の「短期間で確実に店が求める仕事レベルを習得してもらうため」というのは、店長さんと話していると、「まだ新人がいて、どうしても人件費が高くなります」と2カ月も3ヶ月も新人教育に時間をかけている店長さんがいますが、これは本当に経費の無駄使いであり、これを避けることが大きな狙い。

ちなみに、こうなってしまう一番の理由は、仕事の習得目標を相手(アルバイト)に任せすぎているから。

「新人スタッフどう?」と尋ねると、「まだまだできないことが多いです」と店長が話すことが多いのですが、「教える側」が、「ここまでの期間で、このレベルを習得して欲しい」という目安、目標を提示していないことが大きな原因で、目安、目標を分かりやすくアルバイトさんに提示してあげれば、アルバイトさんも一生懸命、目標が達成できるよう取り組んでくれるものです。

にもかかわらず、教える側が、何も期限や目標も設定せずに、シフトインさせている、つまり、目的意識を与えず仕事をさせているので、どうしても「店が求める仕事レベル」に到達することが遅くなってしまうのです。

なので、僕のご支援先では、「100時間研修プログラム」というものをつくり、100時間で「できてほしい仕事」をリストアップし、これが100時間で確実に習得できるようなプログラム(どんな順番で、どのように教えていくのかをプログラム化)を作り、短期間で確実にアルバイトを育成するということを可能にしています。

誰もが同じように教えられることで、質の低下を防ぐ

そして、2の「新人スタッフに対して、誰が教えても「教えモレ」をなくすため」というのは、次の2点の問題を避けることを意味します。

アルバイト教育、特に新人教育においては、”いつも教える人が同じでない”ということがあり、それがミスコミュニケーションを招き、アルバイトに迷惑をかけてしまう(これは教わったけれど、これは教わっていない)というのを避ける、というのがひとつの理由。

もうひとつは、教育というのは「教える順番」がとても大切で、「教える順番」を間違えてしまうと、例えば、店では「笑顔を一番大切にしている」のに、気がついたら「笑顔よりも作業」ばかり優先して、「笑顔もなく、ただ、淡々と愛想なく仕事をしてしまう」アルバイトを生み出してしまいます。

これは、「笑顔で仕事をするということが最も大切」「お客様に喜んでいただくことが一番大切」ということを最初に教えず、すぐに「作業」から教えてしまうからこそ、と上記のような”店のスタッフのあるべき姿”とは違ったアルバイトを作り出してしまうのです。

このようなことから、社内で「100時間研修プログラム」を皆で共有し、効率的(いい意味で)に、そして、会社が求めるスタッフを育成できるようにしているのです。

100時間研修プログラム、作成手順とポイント!

①100時間検討シートにて、大枠のプランニングを行う!

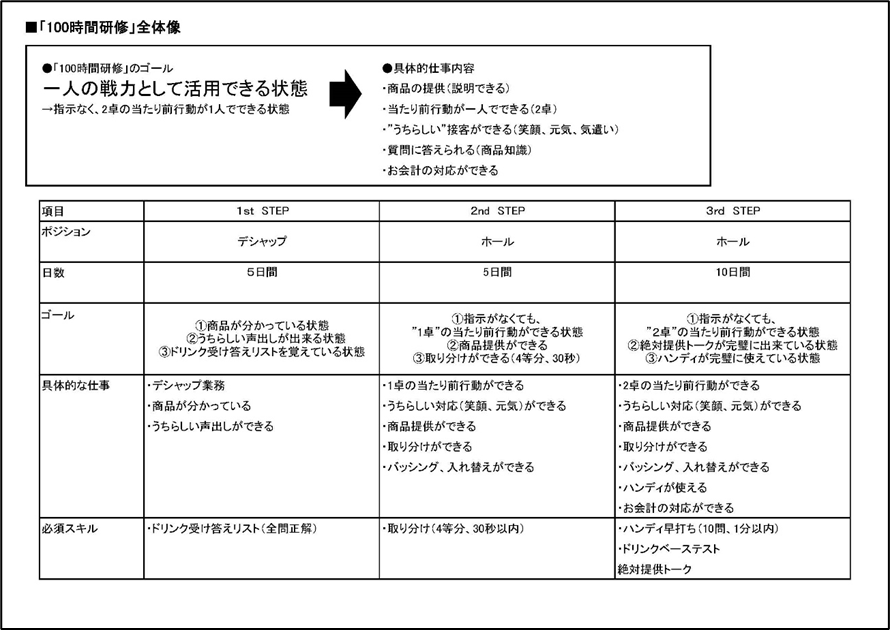

1)100時間研修終了後のゴール(新人アルバイトが、100時間研修後になって欲しい状態)を、どこのご支援先でも「一人の戦力として活用できる状態」にしています。そして、この状態になるための、「具体的仕事内容」を抽出します。

2)上記の仕事を3分割し、それぞれのゴールの状態(達成目標)を決めます。そして、上記と同じように、それぞれのステップのゴールに必要な仕事内容を書き出していきます。

【ポイント!】

各ステップを終了する際に、確実に、そのステップのスキルを身に着けたどうかのテストを実施するようにしてください。例えば、上記の例でいえば、2stepの終了時に「取り分け、4等分、30秒以内」とありますが、これは、この店ではすべてのお客様に、サラダやパスタなどをスタッフ側が取り分けるようにしていました。これがこの店の大きな特徴になっていたので、この業務が確実にこの期間内にできるよう、トレーニングし、確実にスキルが身についたのかをテストしています。

このようにアルバイトに対して、ひとつの目標があれば、そのスキルを身につけなければならないと、目指すべきもの、習得すべきものが明確になるので、アルバイトもスキルを身に着けやすくなるのです。

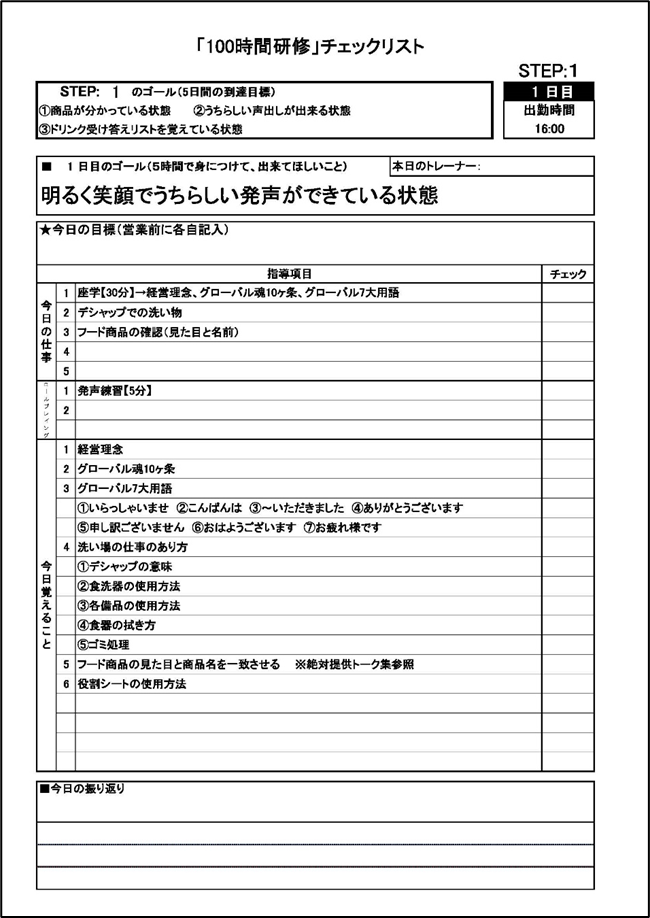

②毎日の研修内容を考える!

大枠の内容を考えると、この後は、毎日何をするのかを上記のシートにまとめていきます。これは会社の方で、「教える順番を強制する」ということになるのです。

※最初に「教えた」ことが「優先順位の第1位」となることを認識しよう!

「新人さんを教える」際に、気をつけたいことは「教える順番」。

例えば、接客の「注文伺い」という仕事を新人さんに教える際、多くの人はハンディ操作や伝票の書き方、そして、店の決め事(ファーストオーダーの入力方法やキッチンへの声掛けなど)教えがち。

ただ、人は、最初に教わったものを「一番大切なもの、一番重要なもの」と認識します。

そのため、最初にハンディ操作や店の決め事を教えてしまうと、実際にホールに出ると「ハンディ操作」を重要視してしまいます。

つまり、「作業」が優先されるわけですね。

しかし、今は「作業」ではお客様は喜ぶはずがなく、「作業」をこなすことが優先されるわけですから、どうしても笑顔で接客したり、お客様のことを考えることに頭が働かなくなるのです。

こんな新人スタッフを先輩スタッフが見つけると、「笑顔でね」とか「テーブルもよく見てね」と指導しますが、新人スタッフは「作業をきちんとこなさないと」という意識が強く働きますから、なかなかお客様のことを考えて仕事をするということはできないわけです。すると、新人スタッフも「指摘される」ことが多くなりますから、働いていても楽しくないでしょう。

反対に、まずは注文伺いの目的は、「正しくお客様の注文を聞き、お客様に正しく情報をお伝えすること」であり、ゴール(あるべき姿)は、「これからおいしそうな料理が食べられそうだなあ、というような印象を持ってもらえる状態」ということを伝え、自分なりに「どうやれば、お客様にそんな印象を与えられるだろう」考えさせ接客するようにさせると、ただ、ハンディを打つだけではゴールを達成することは難しいということが分かり、「作業」を行う事よりも、どうお客様に「感じてもらえるか」を仕事の中心に据えて接客を行うようになるでしょう。

もちろん、ハンディ操作がままならないと落ち着いて仕事ができないでしょうから、これはホールに出る前に何日間か”営業前”に先輩スタッフがオーダーを取る練習を何度も何度も繰り返し、ある程度新人スタッフに「自信をつけさせた状態」でホールに出してあげれば、笑顔を意識してお客様の目をみてじっくりお客様の注文を聞き、そして、ハンディ操作も無難にこなせるでしょう。

こんな風に「教える順番」「教え方」を変えると新人スタッフのやる気や仕事の習熟度、そして、店としてやって欲しい仕事がやりやすくなります。

何事も最初が肝心。順番を変えるだけで、その後の成長や離職率も大きく変わってきますから、この辺りを強化するだけで採用費も大幅に圧縮されます。

このアルバイト100時間研修と同じ形で社員の入社後の研修プログラムを作成し、これをもとに育成を行っていきます。

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド一覧

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する