店舗コンセプトを社内で共有する!

多店舗化を推進するためには、一番成功確率の高い方法で出店を繰り返すことが、会社としての売上を上げる1番の方法です。自分たちの業態が、「どこで、誰を、どんなときに、いくらぐらいで」店を営業することが勝てる可能性が一番高いのか?それらを「店舗コンセプト」として明確化します。

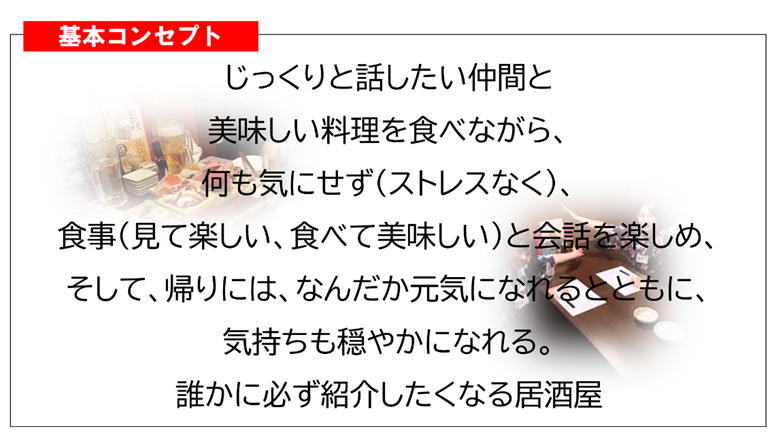

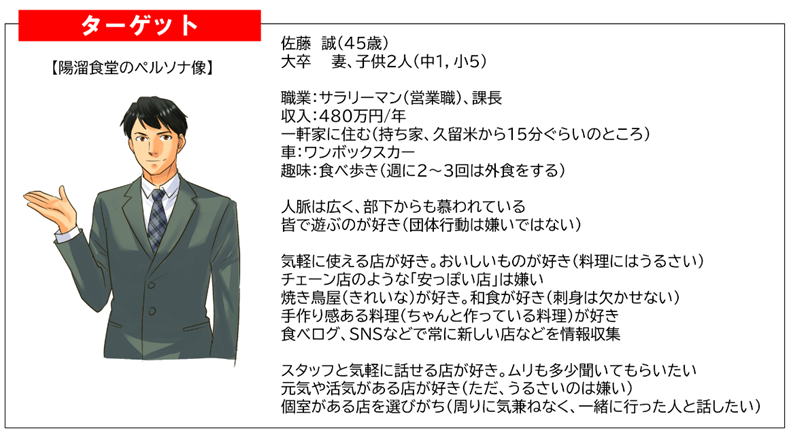

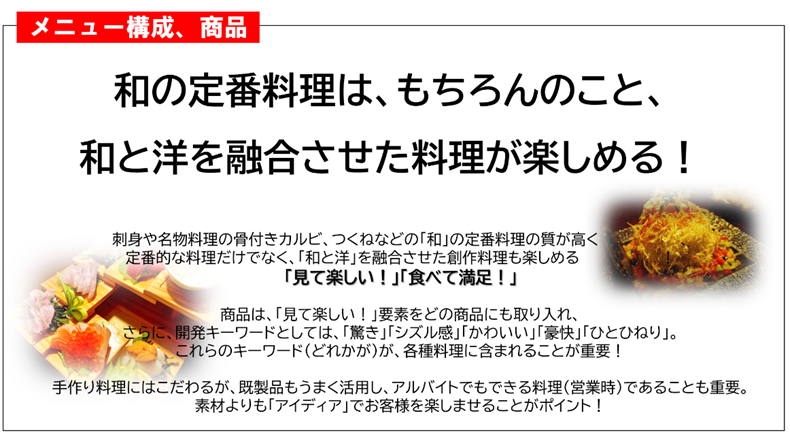

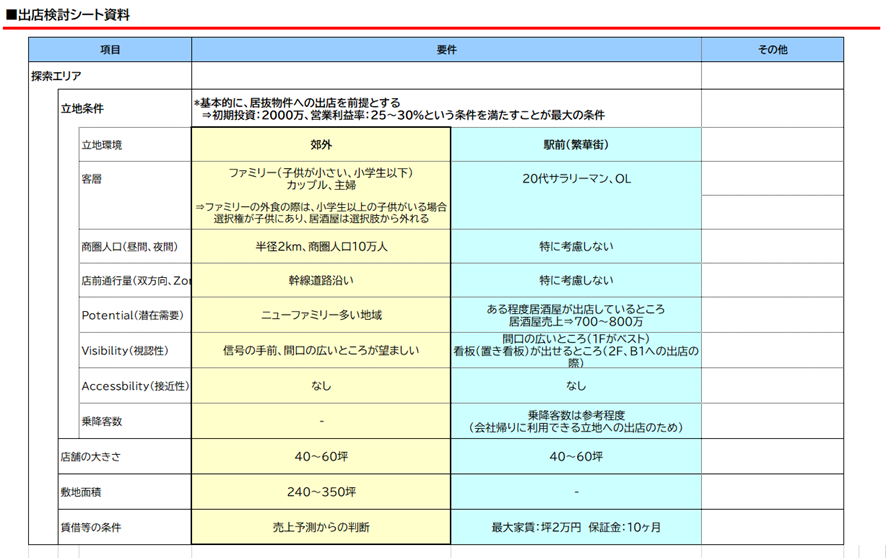

どのご支援先においても、店舗コンセプトを下記のようにまとめます。

コンセプトを共有しないことで起こった問題

なぜ、コンセプトを社内で共有するのか?

それは、基本的には「売れている」から多店舗化しているはずなのに、いつの間にか、当社「売れていた」ことと違うことを徐々にやりだすからです。もちろん、時代の変化とともに「変える」必要性があるものもありますが、「変えてはならない」ものもあるのです。それを社内で共有することがとても大切。実際、この「売れている」状態を上手く継続、受け継ぐことができず、いつの間にか「売れない」状態になっている店をいくつも見てきました。

過去にこんなことがありました。

お店を訪問すると、いつの間にか「雰囲気」が変わっていました。

「なんでだろう?」とよ~く店を観察していると、「いらっしゃいませ」の言い方がいつの間にか変わってしまっていて、落ち着いた雰囲気をつくったはずだったのに、「活気を出そうとしている」。それに、BGMもジャズだったのにポップスに変わっている。

当初お店を作った時には、ターゲット層を「30代以上の、大手チェーン店などでは物足りない、落ち着いて食事をしたい大人の男性」としていいたはずなのに、いつの間にか客層も20代が増えてしまっている。

そのせいか、売上がどんどん低下のいっぽう・・・・

これは以前私のご支援先で実際に起こった出来事でした。

店長自身は、「自分がいい」と思ったこと、「自分が好きなお店」を店でやっているために、本来の「コンセプト」とは徐々に“ズレ”が生じ、本来ならば、立地選定も間違っていないはずなのに、「運営する側」のオペレーションの方向性が違ったことによって、売上が伸びない。これが、この店の売上が低下してきた一番の理由でした。

コンセプトの考え方を社内で学ぶ、共有することの重要性

実際に、私の経験上、中小の飲食企業で、もしくは、大手チェーン店において、「コンセプト」という“ことば”は教えていても、「コンセプト」の大切さや考え方を教えている会社はほとんどありません。

ですから、「コンセプト」に基づいて「何かを考える」というのではなく、「自分がやりたいこと」「世間で流行っていること」をただそのまま店に導入するという店長が非常に多いように感じています。その結果、売上が低下してしまう。

これは、チェーン化を図ろうとする、飲食企業に意外に多く起こる現象です。

今、「売れる店」というのは、

・コンセプトが明確であること、

そして、

・一貫性があること

この2つが大きなポイントになっています。

「売れない店」というのは、コンセプト、例えば、客層とメニューが合っていなかったり、利用動機と価格が合っていなかったり、とコンセプトを構成する「ターゲット」「利用動機」「客単価」そして「立地」に一貫性を持たないメニュー構成、接客であることが一番の原因なのです。

飲食店を複数経営しているお店においては、先述した通り「売れる店」が最低でも1店舗はあるはずですから、本来であれば「売れる」要素が必ず店にはあるはずなのです。ですから、「コンセプト」はしっかりしているはずです。

しかしながら、先述したとおり、「運営する側」がコンセプトを「理解して」運営していないと、コンセプトに“ズレ”が生じ、「売れるはずなのに売れない」ということが起こってしまうのです。

だからこそ、店の運営責任者である店長自身が自店の「コンセプト」をしっかりと理解し、つまり、自店のコンセプトの「あるべき姿」をしっかりと把握し、商品提供、接客を行うことが今の時代とても大切なことなのです。そのため、私は今は店長が「ブランドマネージャー」(店のコンセプトを守る、マネージメントする)であるべきだと考えているのです。

店舗コンセプトを明確にし、社内で(アルバイトまで)共有化することで、全員参加型で店舗を作れる体制を構築します。

出店のための成功事例を社内で言語化、数値化しよう!

こうやって「言語化」することで、出店立地を間違えず、新店の成功確率を高めることができるのです。

このようにコンセプト、出店条件、モデル収支も、コンサルティングを行う中で当社がまとめるお手伝いをしています。

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する