金額ではなく「時間」に着目する!

私はこれまでたくさんのお店の指導をさせていただきましたが、多くのお店では、人件費管理というのは、「結果主義」になってしまっていると感じています。

どういうことかと言えば、結果的に、

「あ~あ、今月は人件費が35%になってしまったなあ~」

と、月末になって始めて人件費率を見て、「今月は人件費を使いすぎたなあ」と、反省している方が多いはずです。

人件費管理の場合、このように月末になって始めて反省するということが多いのですが、なぜ、このような事態を招いてしまうのでしょうか?

その理由は次のようなことが考えられます。

計画段階(シフト組み)では、どの程度人件費がかかっているのかを把握していない

毎日の人件費の管理は(アルバイトの給与を計算し、日々いくら人件費がかかっているのか管理する)、やっているお店が多いかと思いますが、計画段階で売上予算から使える人件費を計算し、それにできるだけ基づいたシフト組みをやっているお店は少ないようです。

なぜ、計画段階での人件費の算出が必要なのか?

それは、毎日どの程度、人件費を使用していいのかを意識するのと、しないのでは数値に大きな開きがでるからです。

原価率を下げるひとつの方法としては、それぞれの商品ごとにレシピを作成し原価まできちんと把握し、「どれが出れば原価が上がるのか、あるいはどれが出れば原価が下がるのか」を”意識して”仕事に取り組むことです。これをスタッフ全員で意識してやることができれば、結果が大きく変わってきます。

人件費管理も同じことで、ただなんとなく、「これぐらい必要」とシフトを組むよりも、売上予測から適正な人件費額を算出し、それにできるだけあわせるようシフトを組めば、シビアにアルバイトの勤務時間等をコントロールすることができるはずです。

つまり、「逆算式」でシフト組をすることが大切なのです。

1ヶ月でこれぐらいしか人件費は使えない。その時間は、これだけ。その中でシフトを組む。

これが、あるべき人件費管理なのです。

「逆算式」によるシフト組の手法

では、「逆算式」のシフト組の手順をご紹介しましょう!

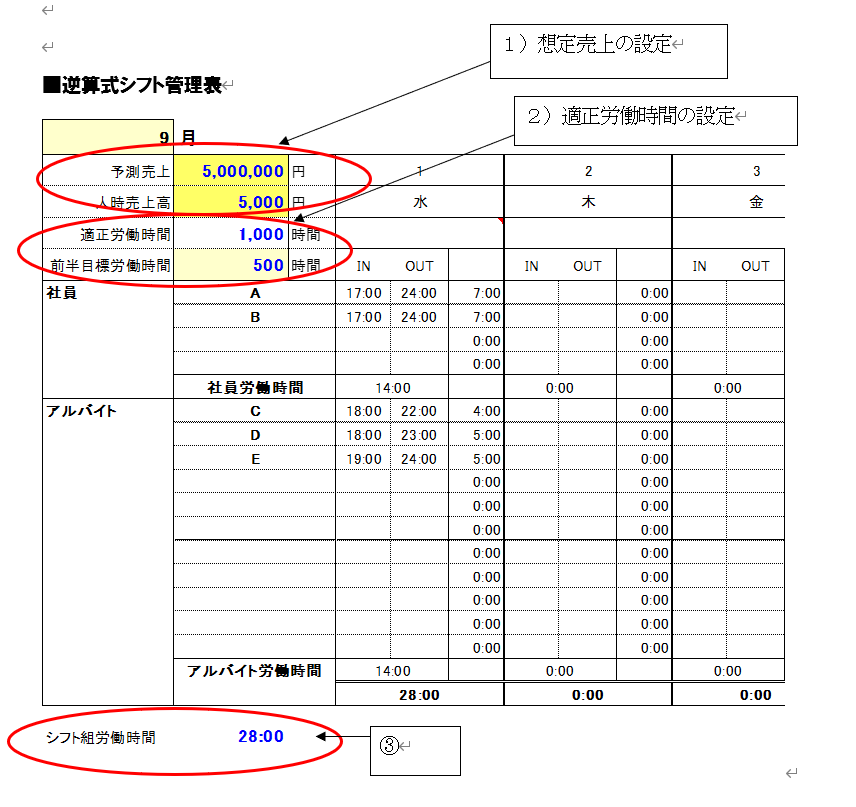

①シフトを組む前に、毎日の想定売上を算出する

人件費をうまくコントロールできないお店の一番の理由は、売上に応じたシフト組ができていないということです。

つまり、売上が10万円しか見込めないにも関わらず、実際には15万円のシフト組みを行っているケースが非常に多いのです。ですから、いくらアルバイトを早上がりさせてももともとの人員が多いわけですから、少しぐらいアルバイトを早上がりさせても人件費の削減には効果的ではないのです。

逆算式でシフト組を行うためには、1ヶ月の間にどれぐらい「時間」を使っていいのかを算出することが必要です。

そこで、過去の傾向、または、直近3ヶ月の売上推移から、「想定売上高」を設定します。これは目標売上や予算ではなく、過去3ヶ月ぐらいの傾向から売上予測を行うことが大切です。

②1ヶ月の適正労働時間を算出する

1ヶ月の想定売上を算出すると、次は、1ヶ月に使える「労働時間」を算出します。

そこで、人時売上高(売上÷総労働時間)を活用します。

この人時売上高というのは、オペレーションが効率的に行われているかを分析するための数字です。これは業態によって変わってきますが、居酒屋などの場合は目標の人時売上高は4500円以上と言われています(ただ、客単価によっても変わってきます)。

ですから、人時売上高が低ければ人数をかけすぎということであり、また高すぎればもしかするとお客様に迷惑をかけている可能性もあるということが分かります。

この人時売上高という数字を、なぜ活用するかと言えば、労働時間数をこの数式から算出できるからです・

さて、実際の算出する方法としては、

例えば、売上予測額が、500万円だとし、目標人時売上高を5000円だとすると、

500万÷5000円=1000時間

この1000時間と言うのが、1ヶ月に使える労働時間です。この労働時間は、社員の労働時間も含まれますが、あくまで「営業時間中」のみで計算するようにしてください。

③1ヶ月に使える労働時間に応じて前半、後半のシフト組を行う

1ヶ月に使える労働時間を算出したら、次は、これを2分割、つまり、前半と後半にわけてシフト組を行います。

先ほどの例であれば、1ヶ月に使える労働時間は1000時間ですから、前半では500時間使えると言うことです。

前半と後半に分けてシフトを組むのは、前半は月初の売上予測に応じてシフト組を行うわけですが、前半の売上傾向から、もし売上が低ければより後半のシフトを少なくする必要がでてきますし、また、売上が想定以上であれば、人員を多く入れたりなど、スピーディに対応するために、月に2回シフト組を行うのです。

上記シフト表の「シフト組労働時間」③には、シフト組みした実際の時間数がでますから、この数値を「前半目標労働時間」に近づけるようにシフトを組みましょう。

このやり方でシフトを組んでみると、時間数を意識したシフト組を行うことができますから、無駄な時間を削減することができるようになるはずです。ですから、アルバイトの入り時間をずらしたり、閉店作業をできるだけ少ない人数でやることを考えたり。またピークタイム時もできるだけ少ない人員でオペレーションを回すためにはどうすればいいかということも考えるようになるでしょう。

【実践例】

人件費率を3%削減するための改善方法

「時間」に着目し、逆算式でシフトを組めば、効果的に人件費をコントロールできるということをご紹介しました。

では、次は、「人件費」を削減するための考え方を解説します。

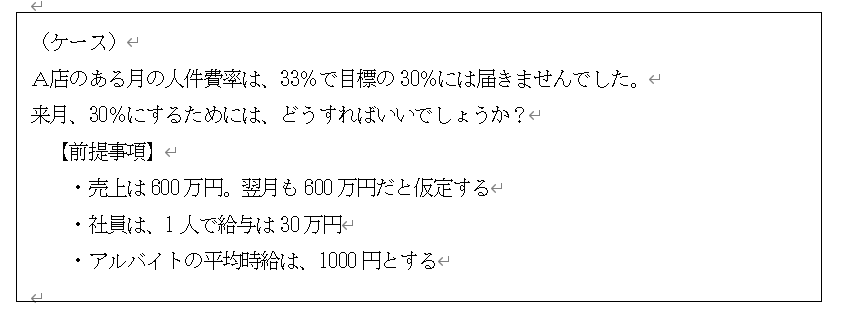

次のケースをもとに解説します。

①この店の33%の場合の人件費額とアルバイトの労働時間を算出します。

・人件費額を算出:600万×33%=198万円

・アルバイトの人件費額を算出:198万-30万=168万円

・アルバイトの労働時間を算出:168万÷1000円=1680時間

●答え:1680時間

②30%の場合の人件費額とアルバイトの労働時間を算出します。

・人件費額を算出:600万×30%=180万円

・アルバイトの人件費額を算出:180万-30万=150万円

・アルバイトの労働時間を算出:150万÷1000円=1500時間

●答え:1500時間

③①と②の労働時間の差を算出し、その労働時間を削減するために、どんな改善をすべきかを考えます。

33%と30%のアルバイト労働時間の差

1680時間―1500時間=180時間

この計算から、1ヶ月に180時間の削減が必要だと言うことが分かります。

180時間というと「とてもムリ」と感じるかもしれませんが、1日当たりに換算すると、180時間÷30日=6時間つまり、1日当たり、6時間の労働時間の削減が必要だということが分かるわけです。

人件費を削減するというと、すぐに「1日あたりの人数をどう減らすか」を考えがちです。しかしながら、それでは、オペレーションレベルが低下し、かえってお客様の不満が増え、売上が下がる可能性があります。

考え方としては、どの程度、1日あたりどの程度時間を削減する必要があるのかを算出し、この場合であれば、6時間削減することを考えるのです。

単純に人を減らすのではなく、オープン業務・クローズ業務に 目を向ける

そこで着目すべきところとしては、まずは、オープン業務とクローズ業務です。

例えば、これまでオープン業務を4人で2時間かかっていたとすると、まず1人を1時間出勤時間を減らし、2時間かかる作業の最初の1時間を2人でできるように考える。そして、1.5時間後に残りの一人が営業時間がすぎた30分後に出勤するようにすると、これで、3.5時間減らすことができます。

また、同じようにクローズ作業も同じように考えれば、時間は減らすことができます。

次は、早い時間帯に必要以上に人数を揃えていないかなどを検証します。

他の視点としては、メニュー数が多すぎる場合、どうしても仕込み時間が多めにかかります。そこで、メニュー数を見直すことができれば、仕込み時間のアルバイトを活用することを減らしたり、仕込み時間を効率化することができることにより、他の時間のアルバイトの仕事時間を減らすことができるのです。

「何時間、減らさなければならないか」

この視点を持てば、人件費をうまく削減し、効率よく運営できるはずです。ぜひ、皆さんのお店でも試してみて下さい。

まとめ

人件費や労働時間を削減できないのは、現状をどうしても変えたくないといった心理が働くために、削減することが難しいかもしれません。

しかし、今回ご紹介したやり方であれば、「決まった時間数で営業をするためにはどうすればいいか」という考え方でシフト組を行いますから、効果的なシフト組ができるのです。

ただ、人件費を下げることばかりにし式が向いて、必要以上に「人減らし」をやってしまうと、お客様に迷惑をかけかえって売上ダウンを招くことになる可能性もあります。くれぐれも効果的なオペレーションをするためにはどうすればいいかを考えることが重要です。これが逆算式のシフ組の手法です。

当社のご支援内容(コンサルティングメニュー)の詳細はこちらをご覧ください>>>

※売上管理、数値管理を強化したい方は、「飲食コンサルがつくった、売上管理ソフト」がおすすめ(販売中!)>>>