優秀な人ほど、「自分にしかできない仕事」にしてしまう

できる人ほど、自分だけでできる仕事のすすめ方をします。そのため、その人はできるけれど、他の人ができない、というようなことが起こり、組織内でノウハウが積み上げることができない状況を生むことが良くあります。

そうならないようにするために、仕事のすすめ方(例えば、月間の店舗の仕事をPDCA化、など)や売上管理方法、アルバイト教育、店舗ミーティング、各種ミーティングなど、その際に「考える」方法、手段の仕組み化を行い、多くの社員が取り組みやすい状態を作り上げます。

下記は、4の「店長、副店長など、各役職の責任と役割を明確にする(評価基準を明確にする)」でも述べましたが、敢えてもう一度記しておきます。

これは、一見すると、変わった店長の能力の無さが問題視されそうですが、本当の問題は先代の店長や会社にあるのです。

よくあるのが、「あの人が店長の時は、売上が良かったのに、あの人が店長になった途端、売上が下がった」ということ。

先代の店長や会社が、店長の仕事を誰もができるような仕組みを作っておけば、店長が変わってもある程度は売上を保つことができるのです。

しかし、仕組みがなく、店長の個人の能力に頼ってしまうと、人が変わるたびに売上は上下動し、安定した運営をすることができません。しかし、店長の仕事を明確化し、その仕事内容を仕組み化しておけば、ある程度の人であればスムーズに仕事を引き継ぐこともできますし、また、店長になる人も安心して店長として仕事をこなすことができるでしょう。

店長の仕事を仕組み化する

店長が一番困るのが、「何をしていいか分からない」のに、社長や幹部から怒られること。

こういう会社ほど、店長の仕事が仕組み化されていないのです。店長の仕事と責任を明確にし、これを確実にこなしてもらうという体制をきちんと構築できれば店長の悩みも大幅に軽減できるでしょう。

そこで、当社では、店長や副店長に課している仕事に関して、仕組み化することを心がけ、その一環として「考え方」を統一するためのテンプレートを作るようにしています。

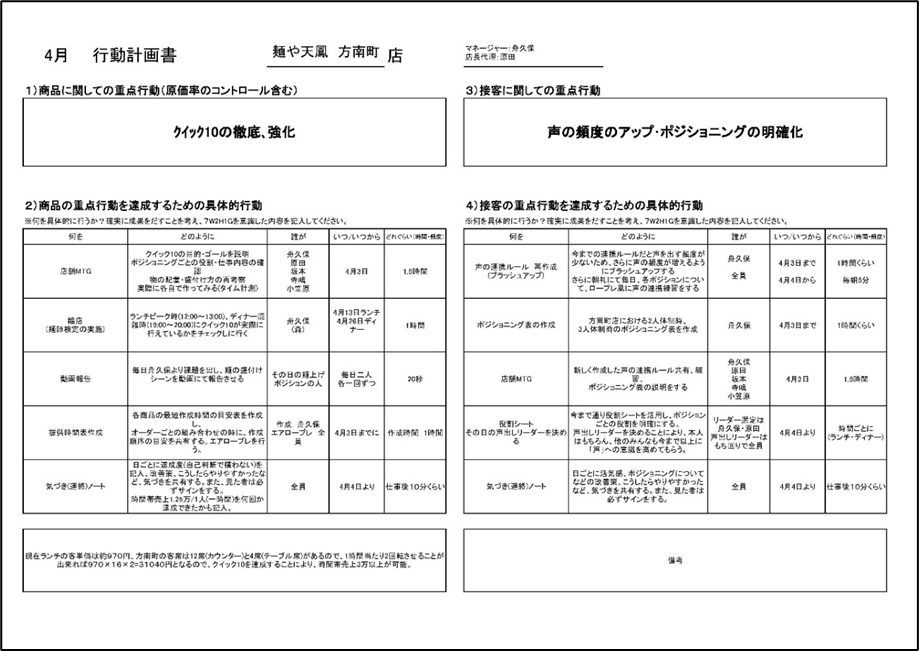

例えば、下記は、店舗(店長に)対して毎月何か行動する(顧客満足度を向上するための取り組み、店舗を改善する取り組み)を課していますが、そのテンプレートが下記です。

このように、考え方をテンプレート化し、店長やスタッフが「考えやすい」ようにしてあげると、仕事の質も上がり、各々の仕事も身に付きやすくなります。

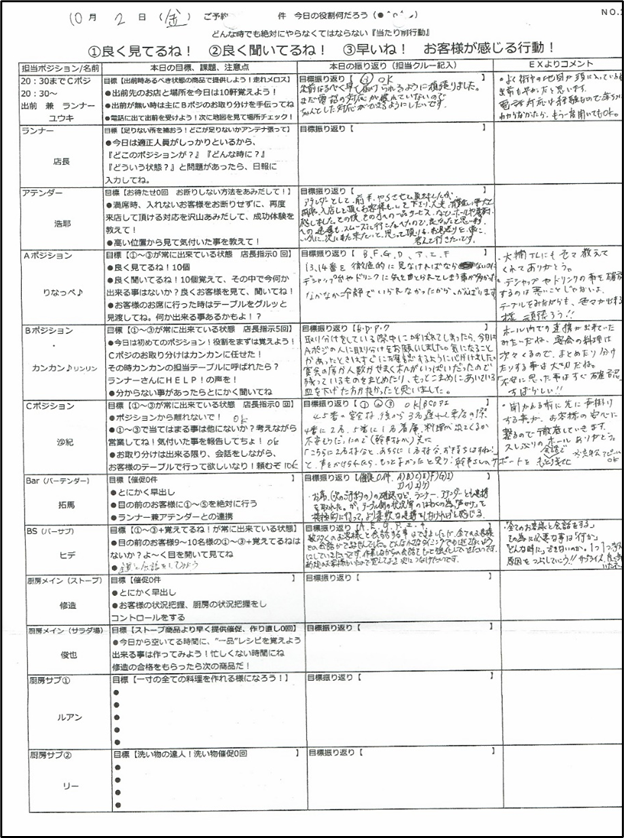

また、アルバイト指導に関しては、下記のような「目標設定シート」をテンプレートとして活用してもらっています。

このシートは、店長(副店長)が、各スタッフに対して、その日に起こりそうなことを想定し、注意点や各人の課題(目標)を設定するシートです。

一日の営業が終わると、各スタッフに自分の振り返りをしてもらって、その振り返りに対して、店長がフィードバックします。

これは、店長にその日の営業の計画を立てさせ、実行し、振り返りをし、さらに改善し、明日に活かす、つまり、PDCAを毎日効果的に行えるように考えた仕組み化されたものです。

仕事を効果的にするには、PDCAが大切だということは、皆さんご存知のはず。

しかし、これを「店の仕組み」として落とし込みができないと、店長が勝手にPDCAを回すということは期待できないのです。だからこそ、これらは、会社側で用意してあげることがとても重要です。

店舗オペレーションも「人任せ」にしない!

店舗オペレーションも、人が変わると、すぐに質が落ちがち。また、このオペレーションを教えることも店長の大事な仕事。

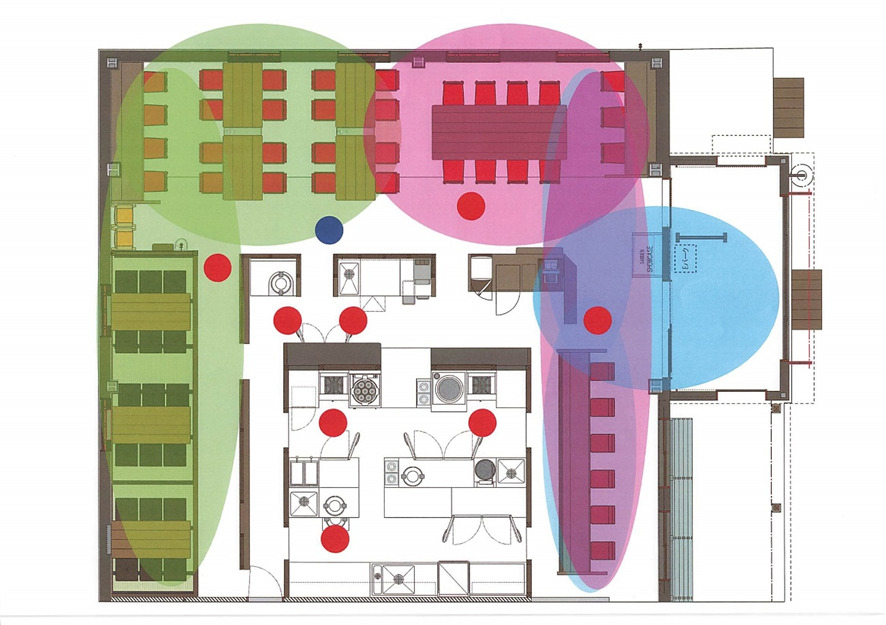

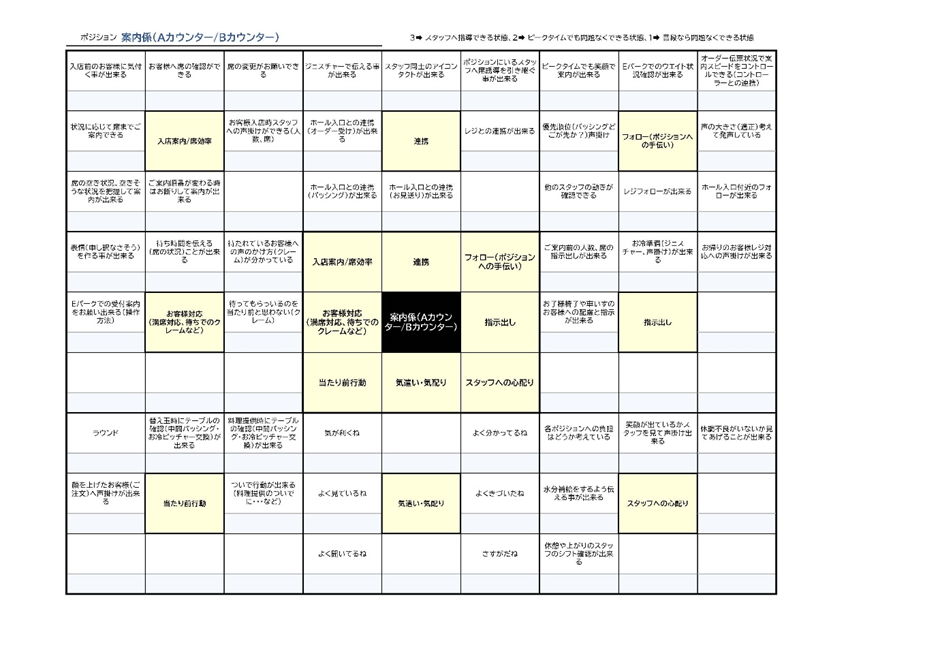

そこで、オペレーションも仕組み化するために、下記のようにポジションごとの仕事を整理し、各人が何をするのかを明確にしておきます。また、店舗図(下記)に各スタッフの動く範囲(責任範囲)を明確にすることで、人が変わっても、ある程度質の高い仕事を継続して行うことができるようになるのです。

下記は、営業中のオペレーション上におけるスタッフの役割と仕事。そして、それぞれの動き方を図にしたものです。

こうやって仕事を「言語化」することで、人件費をコントロールすることにもつながります。どうしても、忙しくなると「人」を追加しがち。しかし、実際は「動いていない」スタッフがたくさんいて、無駄に人件費を使ってしまっているケースは多々あります。

しかし、このようにオペレーションの「型」を作ることで、誰のスキルが弱いのか(その人を糾弾するのが目的ではなく、トレーニングする必要性がある人をあぶりだす)も分かりやすくなります。

また、各ポジションの仕事を明確化することで、新人スタッフが入店してきても、どこのポジションからどんな仕事を覚えてもらうべきかも明確にすることができます。

下記は、各ポジションの仕事のコツとポイントをまとめたものです。

これをすべてのポジションに作ることで、人を「育て」安くなります。

飲食店の現場では、人を教える際に、「頑張れ!」とただ横で応援して入りケースがほとんどです。しかし、ただ応援しているだけで人は仕事をできるようにもなりませんし、仕事の質も向上しません。

人に仕事を覚えてもらうには、どうすれば各仕事がうまくなるのかのコツ・ポイントが大切で、これを上手く伝えることができることで人は仕事をマスターしやすくなりますし、また、マスターする時間も随分と早くなるでしょう。このように仕事を「言語化」したものが、この「マトリクス」であり、このマトリクスを活用することによりスタッフの「教える」質の向上につながり、そして、育つ時間の短縮に繋がるのです。

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド一覧

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する