各役職の責任、役割、仕事を明確にする

人は自分のやるべきこと、責任が明確になっている方が仕事に取り組みやすくなります。経営者から見ると、「そんなこと決めなくても自分で考えてやってほしい」と思うかもしれませんが、それができないから今あなたの会社(自分で考えてこうどうできればとっくに独立して経営者になっています)にいるのです。

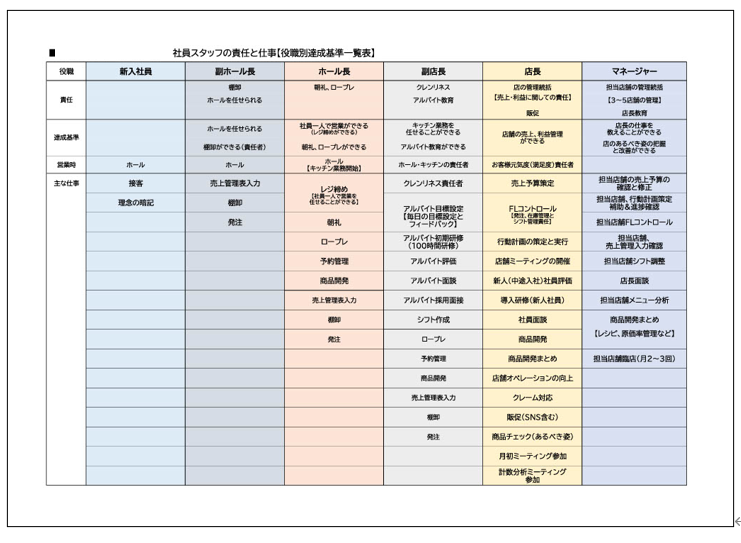

だからこそ、店長の仕事、店長の役割、店長の責任。これらのことを提示し、各人の「やるべきこと」を明確にします。また、各役職の仕事を社内で明確化し、それぞれの具体的仕事内容を共有化していくことで、先例、事例ができ、若い店長も行動しやすくなります。(下記、資料参照)

店長の仕事を各人に任せず、会社が決める!

各役職に求められる仕事を明確にします。これにより、何ができれば自分は職位が上がるのか、給与が上がるのか(ただし、正確な評価は評価基準に従います)を明確するのです。

それにより、各スタッフは自分の努力目標を明確にでき、各人のモチベーションアップにもつながります。

また、このように社員の各役職の仕事を明確にすることで、それぞれの仕事内容を社内で仕組み化し、基本的には誰もが仕事をやりやすい状態をつくるのです。よくあるのが、「あの人が店長の時は、売上が良かったのに、あの人が店長になった途端、売上が下がった」ということ。

これは、一見すると、変わった店長の能力の無さが問題視されそうですが、本当の問題は先代の店長や会社にあるのです。

先代の店長や会社が、店長の仕事を誰もができるような仕組みを作っておけば、店長が変わってもある程度は売上を保つことができるのです。

しかし、仕組みがなく、店長の個人の能力に頼ってしまうと、人が変わるたびに売上は上下動し、安定した運営をすることができません。しかし、店長の仕事を明確化し、その仕事内容を仕組み化しておけば、ある程度の人であればスムーズに仕事を引き継ぐこともできますし、また、店長になる人も安心して店長として仕事をこなすことができるでしょう。

店長が一番困るのが、「何をしていいか分からない」のに、社長や幹部から怒られること。

こういう会社ほど、店長の仕事が仕組み化されていないのです。店長の仕事と責任を明確にし、これを確実にこなしてもらうという体制をきちんと構築できれば店長の悩みも大幅に軽減できるでしょう。

また、最近は休みが取れないこと、長時間労働に対する嫌悪感が強いため、店長になりたがらない人も増えています。今回の例をみてもらうと、本来は店長がやるべきことを副店長に任せるようにしています。

これは少しでも店長の負担を減らすという意味合いもあります。このように、自社で必要な仕事をすべて洗い出し、それを適正に配分することで社員の不満を減らすということにも、この「責任と役割」を明確にする目的でもあるのです。

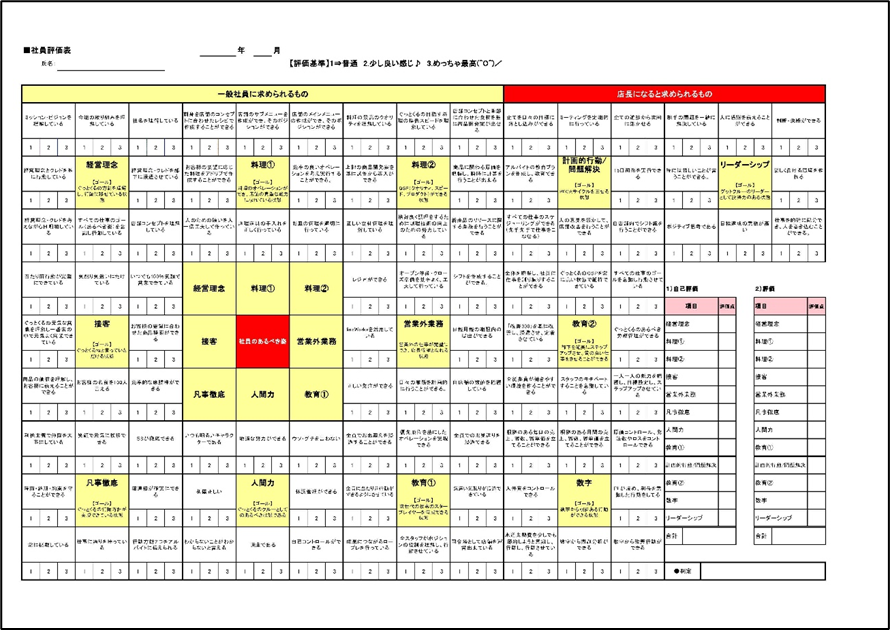

社員の責任と役割を評価表にも反映させる

さらに、社員の責任と役割をもとに評価基準を明らかにすることで、各人の評価に対する不満もなくなり、努力の方向性も社員に提示することにもつながります。この評価表では、上記に記した「社員の役割と責任」も評価に組み込みます。

評価表のより詳細な作り方、考え方を知りたい方はこちらのページも併せて読んでみてください>>>

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する