教育・指導の基本的考え方は、「守破離」

私が考える多店舗化においての主役は、もちろん「人」です。また、目指す人財像は、「一人一人が主体性を持って、自ら考えて行動できる」。ここに向かって教育・指導を行いますが、最初から、社員にすべてを任せて仕事をやらせてしまうと、必ず「失敗」します。

仕事は、武道や茶道の言葉にある「守破離」の原則で仕事をやらせていくのが、教育において最も大切なことだと考えています。

なので、まずは、色々わからないことがあるけれど、強制的に仕事をやらせる部分もあります(これが「守」)。

そして、少しずつ各々の考えを仕事に反映させ(これが「破」)、その後、少しずつ各人に任せていく(これが「離」)。

このような形で教育、指導を私自身が当初は行い、徐々に社内で指導、教育ができる仕組みつくりも行っていきます。

1)小手先の「手段」よりも、「再現性の高い」考え方を店長に学ばせよう!

店長の成長と成果を出すための方程式は、

「考え方」×「習慣化」×「行動力」

であると僕は考えています。

成果を出しやすい「考え方」を身に着け、その「考え方」を「習慣化」し、そこで考えたアイディアを即「行動」に移すからこそ、成果がでます。

とかく教育・研修というと、「手段」ばかり、たとえば、成果の出る販促策などを知ることだと考える人もいるようですが、「手段」を知るだけでは、同じ状況になったときのみしか、その事例を活用することができません。

つまり、「再現性」が非常に低いのです。

そのため、「たまたま」うまくいくことがあっても、本当に「成果が出せる」店長にはなれないのです。

一方、「考え方」を身に着けることができれば、いろいろな場面で応用が可能で、自分で店舗運営や育成について考えることができます。いくら「自分で考えろ」と言っても「考え方」が分からなければ、何も行動を起こすことはできないですもんね。

これを踏まえ、当社の教育・研修では、特にどう考えるかという「考え方」の習得を目的とし、また、その考え方も「分かりやすく」「実戦で使いやすい」形でお伝えすることを一番の主眼に置いて行っております。

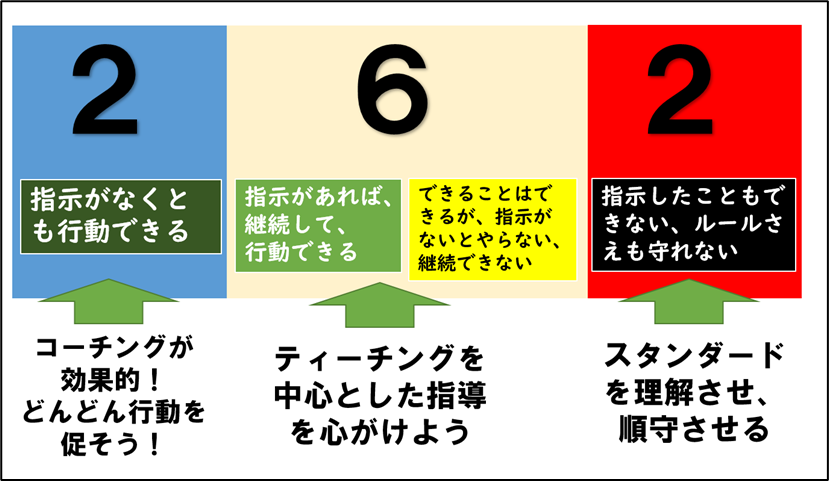

2)262の法則に基づく階層別の指導方法と教育法

人を指導・教育する際には、個々の能力や性格に合わせて行うことが重要で、私は経営者の方に、「262の法則」にもとづいて指導方法を変えると分かりやすいですよと話しています。組織は、2割の優秀社員、6割の普通社員、そしてサイドの2割のダメ社員に分かれます。 この262の階層を、具体化すると次のようになります。

1)指示がなくとも自分で考えて行動できる

2)指示があれば、継続して行動できる

3)できることはできるが、指示がないと行動しない、継続できない

4)指示したこともできない、ルールさえも守らない

この4つの階層別に教育・指導内容を分けて考えるととても考えやすくなります。特に4)に属する人達に対してやるべきことは「しつけ」です。

まず、「やるべきことを確実にやる」という習慣を付けさせることが一番の教育です。まずは徹底した「しつけ」で良い習慣付けを行い、ワンランク上の階層に移してあげることが大切です。

また、飲食店でもコーチングを活用するお店が増えていますが、もっと大切なことは、「相手に自分で意思決定して行動に繋げる」ことです。コーチングは相手の能力を引き出すために活用するので、相手の経験値が少なすぎると力を引き出すことはできません。

そのため、3、4の階層にはまだまだティーチングが必要です。

例えば、3の階層には「最近、客単価が下がってきた。原因は店内のラウンド頻度が減っていることだと思う。どうやれば今よりもラウンドの頻度を上げられるか、君の知恵を貸して欲しい」と「考える部分」を限定させます。そうすることで、自分の意見が採用された気分となり、やる気や行動力に繋がると僕は考えています。

コーチングを社員指導に活用しよう!

最近、飲食店でも人材教育を行う際に、コーチングを活用するお店が増えてきたようですが、ただ、勘違いしている人も多いようです。

それは「質問して考えさせることがコーチングである」と思っていること。

確かに問いかけをして相手に考えてもらうことは決して間違っていないのですが、もっと大切なことは、「相手に考えてもらって、そして、相手が自分で意思決定して行動に繋げる」ことです。

コーチングのメリットは、相手の力を引き出すために、相手に意思決定させることで、高いやる気を持って行動に繋げることができることです。つまり、単に「考えさせる」だけではダメで、相手に意思決定させて、行動してもらってこそ、コーチングがうまく機能している状態と言えます。

また、コーチングは相手の能力を引き出すために活用するので、相手の経験値が少なすぎたり知識が不足していると、相手の力を引き出すことはできません。その際は、ティーチングによって色々な情報を提供したり指導したりすることが必要となります。ですから、3,4の階層にはまだまだティーチングが必要だと言えるでしょう。

そして、3の階層からは限定的にコーチングを活用してみるといいでしょう。

1やの階層の人(それなりに経験や知識がある人)に対しては、

「最近客単価が下がってきたんだけど、その理由はなんだろうね?」

という問いかけからはじめてみて、要因分析から行動計画、そして、皆を巻き込むための動機付けの部分までを含めた計画を考え行動しやすい状態になるよう導いてあげます。

しかし、3の階層には「客単価が下がった要因」なんか分かるはずがありません。ですから、このような会話でコーチングを活用するといいでしょう。

「最近、うちの店の客単価、つまり、一人あたりの使う金額が下がってきてるんだ。多分、最近新人のアルバイトも増えてサービスレベルが下がってきたことが原因で、特に、店内のラウンドの頻度が減っていることが一番の原因だと思うんだ。で、ちょっと君の知恵を貸して欲しいんだけど、どうやれば今よりもラウンドの頻度を上げることができるかな?」

と「考える部分」を限定させて、そこから、行動に繋げられるようなコミュニケーションをとると、自分の意見が採用された気分となり、それがやる気のアップや行動力にも繋がります。また、ただ「行動内容」だけを考えさせるのではなく、経緯と目的等も話して「考えさせる」とより「考えやすく」なります。

1,2の階層には、どんどん課題を与え、積極的に仕事に取り組ませ、指導方法としてはコーチングを活用し、できるだけ相手に考えさせるような指導を心がけるといいでしょう。

3)強制から習慣化。これを積み重ねて、自主性に変わる!

先日、あるクライアント先でなかなか行動に移さない店長に対して、なかば強制的に店舗ミーティングを実施させました。逃げ腰の店長に、私は電話口で次のように告げました。

「単純に、君がやりたくないだけだろ!俺が店長だったら、みんなに無理言ってでも集めることができるぞ!君の頭のどこかに『やりたくない』という気持ちがあるから、アルバイトも『面倒だから予定あることにしよう』って思うんだよ。単純に、やる気がないだけなんだよ!」

この1週間後、店長はニコニコした顔で、

「やってよかったです。ここ数か月間で一番いい営業ができました」

と答えました。行動することで得られる成果を体感したことから、彼はすべての仕事に積極的に、自主的に行動するようになりました。

最近は店長やスタッフに「厳しく指導すると辞めてしまうかも」と、強制することに抵抗感を感じている経営者の方が多いようです。しかし、強制的にやらせることで、「成功体験」をさせることができれば、次からは、必ず「自主的に行動する」ようになります。なぜなら、一度やったことでその効果を自分自身で「体感」しているからですね。

大切なのは、強制的にやらせたことが、必ず本人に成果をもたらしてあげることなのです。上司の側は、必ず成功させるアドバイスをし、必ず成功させるようにやらせることがとても重要になります。

自主性は自主的には生まれません。まずは、スタッフの反発を恐れずに「強制的にやらせる」ことに取り組んでみましょう!それが、必ず、自主的に行動することに繋がります。

結論:「型」が身に着くよう、強制的に仕事をさせることが重要

基本的には、「人」を活かす経営を目指してもらっています。しかし、そのためにも「守破離」は非常に大切で、最初は、きちんとした「型」が身に着けられるように、強制的に仕事をさせることも非常に大切なのです。その上で成長とともに、自主性、自己流できる範囲を増やしていく。こうしていくことこそが、確実なスタッフの成長をもたらすと考えています。

飲食店経営で「人を活かす多店舗化・多店舗展開」を成功させる12のメソッド一覧

メソッド1,会社の軸(理念・ビジョン)を明確にし、多店舗化の土台を固める

メソッド3,規律とルールで多店舗経営の品質と一体感を安定させる

メソッド4,店長・副店長の責任を明示し、多店舗展開を支える仕組み化を整える

メソッド5,店舗コンセプトの言語化と共有で多店舗化を再現可能にする

メソッド6,PDCA化された仕組みで多店舗展開の属人化を解消する

メソッド7,エンゲージメント強化で多店舗化経営を支える主体的な組織をつくる

メソッド8,1on1・アワードを通じて、多店舗展開に強い社内コミュニケーションを育む

メソッド9,学びの風土づくりで多店舗化を担えるスタッフを育てる

メソッド10,守破離の人財育成で多店舗化を支える自律型店長を育成する

メソッド11,サービスストーリーで多店舗化における接客を標準化する