現場が変わる店長教育とは?

飲食店の業績向上を目指す上で、店長教育は欠かせない要素です。

多くの飲食店が直面する課題の一つに、店長が持つべきスキル不足があります。店長が効果的にスタッフを指導し、経営をサポートする能力を持つことは、売上に直結することは明らかです。

しかし、店長としての役割やスキルの範囲は広く、どこから手をつけるべきか悩む方も多いでしょう。本記事では、飲食店の店長教育における重要な戦略を紹介し、ティーチングとコーチングの違いや最新の教育ノウハウを解説します。また、店長が直面する具体的な悩みとその解決策を詳しく説明し、人材育成やスタッフのモチベーション管理の方法についても触れていきます。

業績向上のためには店長教育が不可欠。この記事を読んで、ノウハウと戦略を身につけましょう!

なぜ「店長教育」が飲食店経営に欠かせないのか

店長が持つべき力とその影響

飲食店の経営が軌道に乗り、店舗数が増え始めると、必ずと言っていいほど直面するのが「人材育成」と「マネジメントの質」の問題です。特に、現場を担う店長がきちんと教育されているか否かが、企業全体の成長を左右します。

飲食店において店長教育が重要なのは、「店長」という役割が店舗運営の中心となるからです。店長は売上管理やスタッフの指導、顧客対応など多岐にわたる業務を担っており、そのスキルや判断力が店舗の成功に直結します。効率的な店長教育を実施することで、店舗全体のパフォーマンスが向上し、顧客満足度を高めることが可能です。

現場では、売上管理、スタッフの教育、顧客対応などあらゆる実務が求められ、さらにアルバイトや若手社員のメンタルケアまでが求められる「現場の司令塔」が店長です。優秀な店長が1人いれば、その店は安定し、収益もついてきます。しかし、教育が不十分な店長が複数の店舗を預かる状況では、逆に企業の足を引っ張ることすらあるのです。

店長教育を行うことにより、身に着けられる能力はリーダーシップです。リーダーシップが発揮されることで、スタッフのモチベーションを高め、チームとしての一体感を築くことで、サービスの質が向上し、顧客のリピート率も上がります。また、店長が効果的な問題解決スキルを持つことで、店舗で発生する様々な課題に迅速に対応できるようになり、経営の安定にも寄与します。

さらに、店長教育を通じて、業務効率化やコスト管理の技術を磨くことができ、結果として利益率の向上にもつながります。このように、店長教育はただのスキル向上に留まらず、店舗全体の成長を促進する重要な要素となります。したがって、飲食店が競争の激しい市場で成功を収めるためには、店長教育の充実が不可欠なのです。

効果的な店長教育の方法

ティーチングとコーチング

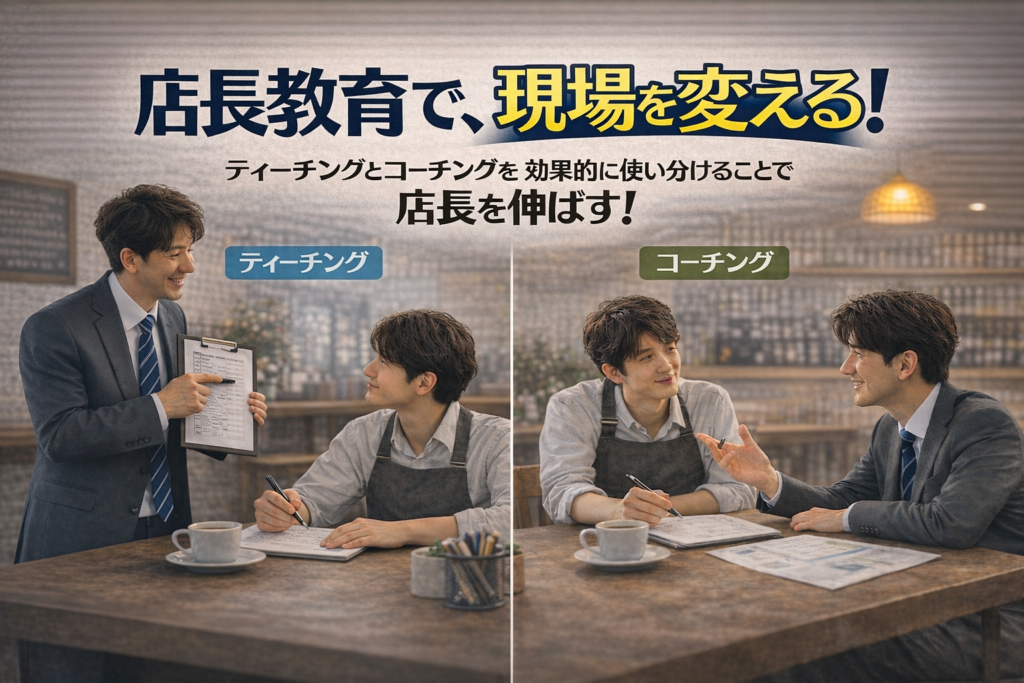

店長教育においては、ティーチングとコーチングを使い分けることが重要です。

ティーチングは、知識や技術を直接教える方法であり、新人店長や経験の浅いスタッフに対して基本的なスキルを身につけさせるのに非常に効果的です。この方法は、具体的な手順や業務の基本をしっかりと理解させるために有効で、店長が日々の業務をスムーズにこなせるようになるための基盤を形成します。例えば、飲食店での接客の基本、レジ操作、在庫管理など、業務の多くはティーチングを通じて効率的に伝えることができます。

一方、コーチングは、質問を通じて自発的な気づきを促し、店長自身が課題を見つけて解決策を考える力を養うアプローチです。これにより、店長は自律的に問題解決を行う力を育み、長期的な成長が期待できます。コーチングは、特に業務が複雑化したり、トラブルが発生した際に、店長が自らの判断で適切に対処するための能力を引き出します。たとえば、スタッフ間のコミュニケーションの問題や、売上向上に向けた新しい戦略の考案など、創造的な解決策が求められる場面で効果を発揮します。

これらの方法を適切に組み合わせることで、飲食店の店長はより効果的に教育され、店舗運営のスキルを向上させることができます。ティーチングで基礎を築き、コーチングで応用力を育てることにより、店長は日々の業務を効率よくこなしながら、チーム全体を引っ張るリーダーシップを発揮できるようになります。最終的に、これらの教育方法は、店舗の運営効率を高め、顧客満足度を向上させるために欠かせない要素となります。

店長教育におけるコーチングスキルの重要性

店長教育において、単に業務を指示するだけではなく、店長自身が「自分で考える力」を身に着けることが、長期的な成長に繋がります。この「自分で考える力」を養うために最も効果的な方法の一つが、コーチングです。

特に重要なのが、「問いかけ」のスキルです。このスキルを高めることで、店長に答えを与えるのではなく、店長が自ら解決策を見つけ出せるようになります。これにより、店長は問題解決能力を高め、自信を持って業務に取り組むことができるのです。

コーチングと問いかけによる店長育成

「問いかけ」のスキルを活用することで、マネージャーや上司は店長に問題解決を促し、彼らの成長をサポートできます。例えば、店長が原価率の異常を気づいた場合、単に「仕入れを見直すように」と指示するのではなく、以下のように問いかけを通じて店長自身に問題を深く考えさせます。

例:

- マネージャー:「現状、原価率が2%高いんだけど、その原因として何が考えられる?」

- 店長:「仕入れ価格の上昇やロスが増えている可能性があります」

- マネージャー:「他には?」

- 店長:「発注のミスや在庫過剰も原因かもしれません」

- マネージャー:「そうですね。それをどう改善していくか、どうすれば在庫を減らせると思いますか?」

このような問いかけを繰り返すことで、店長は自分で原因を分析し、改善策を考える力を養うことができます。また、このプロセスを通じて、店長は「自分で考える力」を身につけ、次に同じような問題が発生した際に、指示を待つことなく自分で解決できるようになります。

店長教育において、コーチングや問いかけのスキルは単なる技術ではなく、店長が独立して業務を進められるようにするための仕組み作りでもあります。これを通じて、店長はより自信を持ち、独立した経営者的な視点を持つようになります。

また、コーチングを身につけたマネージャーは、店長に対して一方向の指示を与えるのではなく、店長が自己成長できるような支援を行います。このようなアプローチは、店長にとっても非常に価値のある学びとなり、チーム全体の業務改善にも繋がります。

店長の責任:店に愛着を持って「自分の店」という意識の人をより多く育成する

店長のよくある悩みとは?

店長が直面する悩みとして、スタッフのモチベーション管理、売上目標の達成、顧客対応のトラブルなどが挙げられます。例えば、スタッフのモチベーションが低下すると、接客の質が落ち、顧客満足度が低下する可能性があります。また、売上目標の未達成は、店舗全体の士気に影響を与えます。これらの課題に対しては、店長としての指導力やコミュニケーション能力が求められます。

現代では、さまざまな働き方が可能となり、飲食店においてもアルバイトやパートを採用する方法が多様化しています。例えば、「隙間バイト」という形で、一定の時間帯にだけ働いてもらう形態が広まり、従業員不足を補うために多くの飲食店で活用されています。大手飲食店が、隙間バイトを積極的に活用する事例もありますが、この新しいバイトの取り組みがどのように店舗運営に結びつくか注視する必要があります。

店に「愛着」を持たせるための取り組み

アルバイトや社員の「愛着」を育むためには、まずは店舗ごとにしっかりとした「軸」を持つことが重要です。例えば、店長が常に自店にいるように義務づけ、アルバイトも所属先を固定し、その店舗での取り組みを徹底することで、従業員が店舗に対して愛情を持つようになります。これにより、スタッフは自分の店舗の売上を上げるためにどのような努力をすべきかを理解し、日々の業務に積極的に取り組むようになります。

店舗で働く従業員が「自分の店」という意識を持ち、お客様との信頼関係を築くことができれば、常連客も増え、売上が自然と向上するでしょう。また、アルバイトや社員が自店の改善活動に参加することによって、店舗の成長が促進され、チーム全体が一丸となって店舗運営を進めることができます。

店長にとっては常に悩みがあるというのは避けられないことですが、それらを未然に防ぐ環境を整えることも可能です。まず、コミュニケーションの円滑化を図るため、オープンでフラットな職場文化を育むことが重要です。スタッフが気軽に意見を言える雰囲気を作り出すことで、問題が大きくなる前に早期発見が可能となります。また、スタッフのスキルアップを促進するために、定期的な研修や勉強会を実施し、個々の成長をサポートすることも欠かせません。これにより、スタッフの自己効力感が高まり、職場全体の活力が向上します。

さらに、店長自身が自己管理を徹底し、ストレスマネジメントを行うことも環境づくりの一環です。適度な休息を取り入れ、心身のバランスを整えることで、冷静な判断力を維持し、的確なリーダーシップを発揮できます。そして、店舗内の効率的な業務フローを構築し、無駄を省くことで、スタッフがより効果的に働ける環境を提供することも重要です。こうした取り組みにより、店長とスタッフが共に成長し、悩みごとが生じにくい健全な店舗運営が実現できるでしょう。

現在の時代では、単に「営業しているだけ」では売上を維持することは難しくなっています。飲食店経営者は、従業員が「自分の店」に愛着を持ち、常に改善を意識して取り組むことが、売上向上に繋がると認識する必要があります。多様な働き方が可能になったとはいえ、固定で店舗に関わるスタッフが必要であり、そのための環境づくりが重要です。

スタッフが「自分の店」という意識を持つことで、店舗の運営が安定し、スタッフのモチベーションも高まり、売上の向上に繋がるといえます。店舗数が増えても、各店舗に対してしっかりとした「愛着」を持つスタッフを育てることで、顧客満足度を高め、結果として売上を向上させることが可能となります。

まとめ

店長教育は飲食店の成功にとって非常に重要です。店長は、店舗の売上やスタッフのモチベーションに大きな影響を与える存在です。しかし、店長として必要なスキルや知識を全て把握し、実践することは簡単ではありません。この記事で紹介したティーチングやコーチングの方法、店舗で培ったの教育ノウハウを活用し、店長自身の成長を促すことが大切です。また、店長が直面する悩みや課題に対しては、解決策を見つけることで、より良い店舗運営が可能になります。店長教育に投資することで、長期的に見て店舗の業績向上につながります。まずは、小さなステップから始め、定期的な研修を取り入れるなど、着実に改善を進めていきましょう。

※店長研修、社員研修をご検討中の方はこちらを>>>>