価格設定で大切なのは、原価率ではなく「利用動機」

物価が高騰していることもあり、その分、価格に転化して、いわゆる「値上げ」せざるを得ないお店が増えてきました。商売をするうえで、「売価設定」というのはとても重要な要素であり、これに失敗すると売上を思うように上げることも難しいこととなります。

そこで、今回は、そもそもの「価格」の考え方についてお伝えしたいと思います。

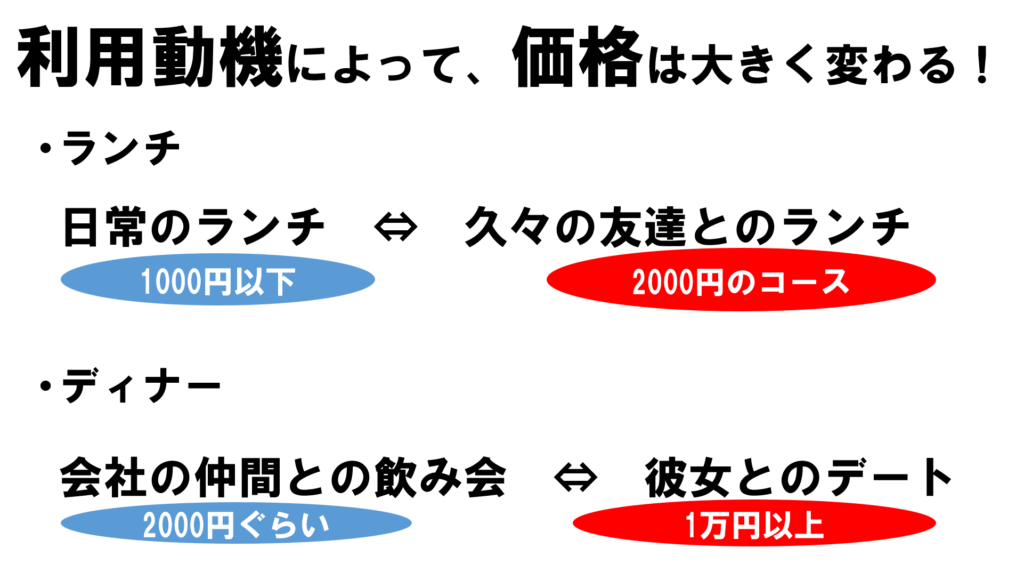

私は、価格設定において、最も重視してるのが、原価率ではなく、「利用動機」です。先日もお伝えしましたが、利用動機とは、「どんなシーンで」「どんな時に」自分たちの店を利用するのかということです。

なぜ、シーンや動機が「価格」と関係があるのかと言えば、このシーンや動機によって「価格」が決まるからです。

仮に、自分が使いたいとき(動機)に、見合った価格であれば、お客様は納得しますし、反対に、そのシーンに見合わない価格(つまり、高いということですね)の場合、お客様は不満足になり、その店を再度利用してもらう確率が低くなります。つまり、売れないということですね。

価格を設定する際、「原価」を踏まえて価格を決める人もいますが、それこそ大間違い。これが、お客様視点ではないということです。

人は、「無意識」に価格満足度を判断する

人は、飲食店を利用する場合、「無意識」に「こういう時に使う店だから、これぐらいが妥当」などというように想定しています。この「無意識」での感覚で、「コスパがいい」とか「すごい安い」とか「この店高い」などと判断をします。

価格は、お店を選ぶうえで大きな要因になっており、例えば、めちゃめちゃ美味しい料理を食べられるお店でも、それが自分の利用シーンに合わない価格であれば、その店の満足度は低く、また、再来店していただける確率も非常に低くなります。

だからこそ、「どんな時に利用してもらうお店なのか」を自分たちで明確に設定し、その上で価格を決定していくことが重要なのです。

「安くしない」と飲食店は流行らないと思っている人が意外に多いですが、それも「利用動機」と照らし合わせれば、安い方がいい場合もあれば、別に安くする必要がない場合もあります。

ラーメン店が「1000円の壁」を乗り越えるには?

最近では、ラーメン店での「1000円の壁」というような話がよくネットに出ています。1000円以上の価格にすると、客足が減るので、なかなか1000円以上の価格にすることができない、というような記事。

これも自店の店が、「どんな時に利用してもらう店」「どういうニーズに対応するお店」なのかどうかで、お店の価格が決まってくるとも言えます。

もし、日常的に、単なる「食事」としてのラーメンとして利用される店であれば、「価格」(価格設定)はできるだけ安い方がいいでしょう。

しかし、「こだわったラーメンが食べたい」「食べるんだったら、できるだけ美味しいものが食べたい」というようなニーズを満たす、または、そんな時に利用するような位置づけのラーメン店になれば、「価格」(価格設定)は1000円以上でもお客様は納得するでしょう。

そして、昨日お伝えした、ペルソナマーケティングも活用しながら、ペルソナがどんな時、どんなシーンで、どんな動機で利用する店なのかを掘り下げて行けば、自然とお店のやることも見えてきます。

先ほどのラーメン店でいえば、同じラーメン店でも、「家族でも利用できるラーメン店」「子供が小さいけれど、たまにはラーメンも食べたい」というようなニーズのお店であれば、このニーズを満たすような対策を取ればいいのです。

親からすると、小さなこどもに1杯のラーメンはもったいない(それほど食べられない。でも、自分の分をあげると、自分の食べる分が少なくなる)というようなことはよくあることですよね。

なので、そんなニーズに対応するように、「お子様ラーメン」をメニューに入れ、できれば低単価で提供すればお客様に喜ばれます。(親としては子供のラーメンに高いお金を払いたくないからですね)

あるいは、子供がいるということは、待っている時間が暇で、ぐずるのでなかなか外食は難しい、なんて感じている人もいるでしょう。その時に、おもちゃやぬり絵などのような、子供の時間つぶしになるようなものがあれば、これまた親が安心です。

利用動機、顧客ニーズを深めると様々な施策が思い浮かぶ!

このように、利用動機を深めることで、単にそれに見合った「価格」が見えるだけでなく、お客様ニーズも見えてくることから色々な施策を打つことができるのです。

もちろん、飲食店ですから、一番の売り物である「商品」の質があること(美味しいこと)は大前提ですが、それだけでは「売れる」店には今はなれないのです。

「誰が」「どんな時に」「いくらぐらいで(価格)」が一致していないと、お客様から無意識に選ばれなくなります。その中でも、私は特に、「利用動機」である、「どんな時、どんなシーンで」というのが最も大切だと考えています。

皆さんのお店は、「どんな時」「どんなシーン」が明確で、そして、その時に見合った「価格設定」を行っていますか?