基本コンセプトは、「どんな体験ができるのか」をまとめる!

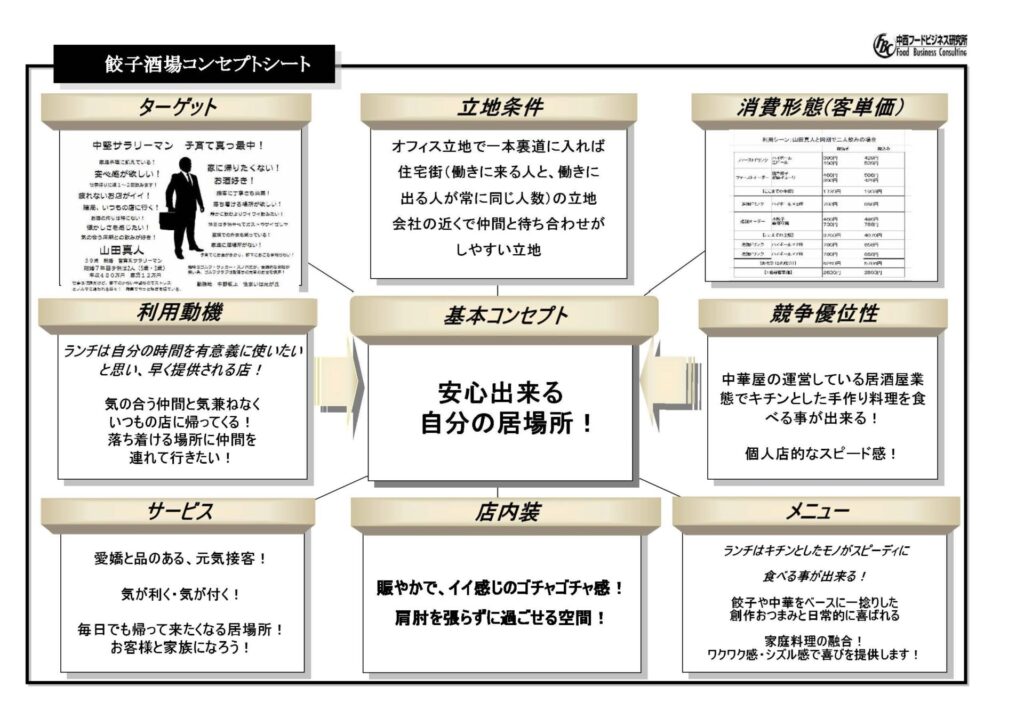

コンセプトを考える際に、コンセプトシートというものを作成します。

9つの箱を用意し、真ん中に「基本コンセプト」。その周りに、「ターゲット」「立地条件」「利用動機」「消費形態」。そして、そこから「メニュー構成」「接客」「店内装デザイン」とそして「競争優位性」という項目を用意し、そこに埋めていきます。

昨日、一昨日と「ターゲット」と「利用動機」の点をお伝えしました。

今回は、「基本コンセプト」について、お伝えしようと思います。

以前は、真ん中の「基本コンセプト」の箱の中には、「何屋」であるかを記入していました。

しかし、今は、それだけでは、「お客様から選ばれるお店」ににはなりにくく、ここの考え方がお店つくりで非常に大切になってきたのです。

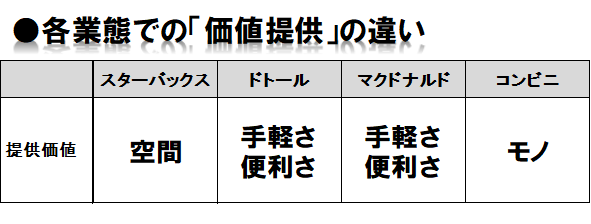

各セルフカフェチェーンが提供するものとは?

そこで、この今必要な「基本コンセプト」の考え方を、「コーヒー」を例にとりながらお伝えします。

今や、コンビニでも”煎れたての美味しいコーヒー”が「安く」飲めるようになりました。缶コーヒーよりも値段が安いし、美味しいからどんどん浸透し、どこのコンビニでも買えるようになりました。

ただ、面白いのは、これだけコンビニで質の高いコーヒーが買えることになったにも関わらず、”本業”のコーヒーチェーン(特に、セルフカフェ)が「売上を落とした」とか、「コンビニに売上を取られた」というNewsを見たことがありません。

さて、なぜ、セルフカフェチェーンは売上が落ちないのでしょうか?

それは、セルフカフェ店とコンビニの「お客様に提供する価値」の違いが両方を共存させ、売上を維持、向上させていると言えるのです。

セルフカフェチェーンは、市場の約60%を占める大手2社(スターバックスとドトール)の「提供価値」は次のように考えられます。

・スターバックス→ 「ほっとする空間(3rd Place)とこだわりのコーヒー」

・ドトール→ 「手軽で便利なちょっとした休憩場所」

セルフカフェですから、もちろん一番の「売り物」はコーヒーです。

コーヒーだけを提供する店という位置づけになると、競合が出てきた時にやることは商品力で勝負するか、または、価格で勝負することになりますね。もし、価格で勝負することになってしまうと、競合にモロ「コンビニ」がぶつかることになります。しかし、コーヒーの提供はもちろんのこと、「ほっとする空間」や「手軽で便利な場所」を提供するとなると、コンビニとの「違い」が明確になります。

つまり、「違い」が分かりやすくなると、お客様の方で「使い分け」ができるようなり、それぞれの「価値」が見えるようになるのです。

お客様から見ると、お店の「違い」は分からない!

この「お客様から見た時の『違い』」が、実は、今飲食店作りの中でとても大切なことで、作り手側からすると「違い」はもちろん分かっているのですが、お客様から見るとその「違い」は意外と分からないものなのです。

ですから、冒頭で話した、基本コンセプトを考える際に、大切になってきているのは、「何屋か」というだけでなく、

・どんな楽しさを提供できる店なのか?

・どんな体験が出来る店なのか?

・どんなことで共感してもらうのか?

ということも、商品つくり、接客以上に大切になってきたと言えます。

特に今は似たようなお店がたくさん増え、自分たちでは「ここが違うぞ」と思っていても、お客様から見れば、「どこが違うの?」と感じることが多々あります。

これを「同質化」(コモディティ化)といいます。

数年前、「ワインバル」という業態が非常に増えました。

作り手側からの視点から言えば、

「うちは、ワインの種類が豊富だ」

「うちは、ワインバルの中でも、つまみが充実している」

「うちは、ワインバルと言っても、ワインを気軽に安く楽しめる店だ」

と、自分たちでは「ここが違うぞ」と思っているようですが、実際には、お客様から見れば「すべて同じ」にしか見えないのです。

これが、作り手側とお客様側の「ギャップ」であり、この「ギャップ」が大きいお店ほど、一度はお客様が足を運んでも、何度も足を運ぶことには繋がらない理由なのです。

だからこそ、自店が

「何を提供しているのか」

「お客様にどんな体験をしていただけるのか」

という主張をはっきりさせることが今の時代には求められるのです。

これが、今「コンセプトメイク」に求められる最も重要なことであり、それが基本コンセプトを明確にするということなのです。