飲食店の店長教育で経営者が持つべき視点とは?

飲食店経営者にとって「店長教育」は、店舗経営を伸ばす最大の投資です。しかし多くの場合、店長教育は抽象的な指示に終始し、現場での行動につながりません。ここでは、飲食店の店長教育を成果につなげるために、経営者が持つべき視点と考え方を解説します。

飲食店の店長教育は、“役割と仕事”の明確化から始まる

3店舗ぐらいから多店舗化を推進しようとする時点、つまり、組織の基盤つくりのための仕組み化の中で、これまでの経験上、非常に重要だと考えているのが、「店長の役割と仕事」を明確にするということです。

これはなぜかと言えば、多くの人が、「店長の仕事」を知っているつもりで、実は知らないことが多いからです。また、創業社長が仮に店長として1号店を立ち上げ、そのままの流れで店を増やしてきた場合、「店長の仕事」を感覚的にやってきているので、「これが店長の仕事だ!」と分かっているようで、分かっていないのが現実だからです。経営者自身が“店長の仕事”を定義しなければ、店長教育は成り立ちません。

さらに言えば、「店長の仕事」というと、抽象的な仕事でしか把握していないことが多く、例えば、「店長は、リーダーシップを発揮してほしい」とか「店長は、アルバイトとコミュニケーションをできるだけ取ってほしい」などのように、”分かったような、分からないような”捉え方をしています。

「コミュニケーションをとる」って、具体的に何をすればいい?

ちなみに、「リーダーシップを発揮してほしい」と言いますが、具体的にお店の中で”どんなことをする”ことがリーダーシップを発揮しているといえるのでしょう。また、「コミュニケーションをとってほしい」と言いますが、具体的にお店の仕事の中で”どんなことをすれば”いいのでしょう。

下手をすると、コミュニケーションは、「アルバイトと会話をすること」みたいな捉え方をしていると、仕事中にアルバイトと雑談して、話しやすい雰囲気を作れればいい、と勘違いする人もいるのではないでしょうか?

アルバイトと会話することは大切ですが、そこに、目的がなければ、アルバイトとコミュニケーションをしたことになりません。店長に求められるコミュニケーションというのは、アルバイトとの「距離感」をいい意味で近づけるためであり、適正な距離感を作ることができれば、時には厳しいことも言えるでしょうし、時にはいい意味で頼ったり、助けてもらったりすることもできるでしょう。

このように、「店長の仕事」って、抽象的な理解でしかなく、”具体的に何をする”というのが、決まっていないのが現実です。だからこそ、よく経営者さんや幹部の方が仰る、「うちの店長は何も行動しない。こっちからの指示がないと全く動かない」というような不満に繋がってしまうのです。これは店長だけの問題ではなく、経営者が“どういう行動を求めるか”を明示していないことが根本原因です。

なので、できるだけ「店長の仕事は、これをやることだよ」というのを社内で決め、その仕事に取り組むことが、例えば、コミュニケーションを取ること、コミュニケーションの質を高めることに繋がるようにするのです。

店長は、店長業務を具体的にどうやればいいのかわからない。だから、行動しないのです!

例えば、数値管理も、単に、「店のFL管理をしっかりやってください」とだけ店長に伝えても店長はどうしていいか分かりません。

しかし、社内に、FL管理ができるツール(アプリやエクセルで作成した管理表など)を使って、「日々、仕入れ率をコントロールして」とか、「人件費は、この数字以上にならないように、シフト組みをしたり、営業中も生産性を上げるために、アルバイトの教育をこんな風に行って」などと、「やるべきこと」が明確にあって、それを代々引継ぎながら、その質を上げていく方が、店長としての役割をしっかり果たせるようになるのです。経営者は“何を成果とみなすか”を示すことで、店長教育の方向性を現場に落とし込めます。

また、「アルバイトを教育して!」と言っても、具体的にどんなことをすることが教育なのか、本当に理解している人なんかほぼいません!

なので、アルバイト教育は、まず、

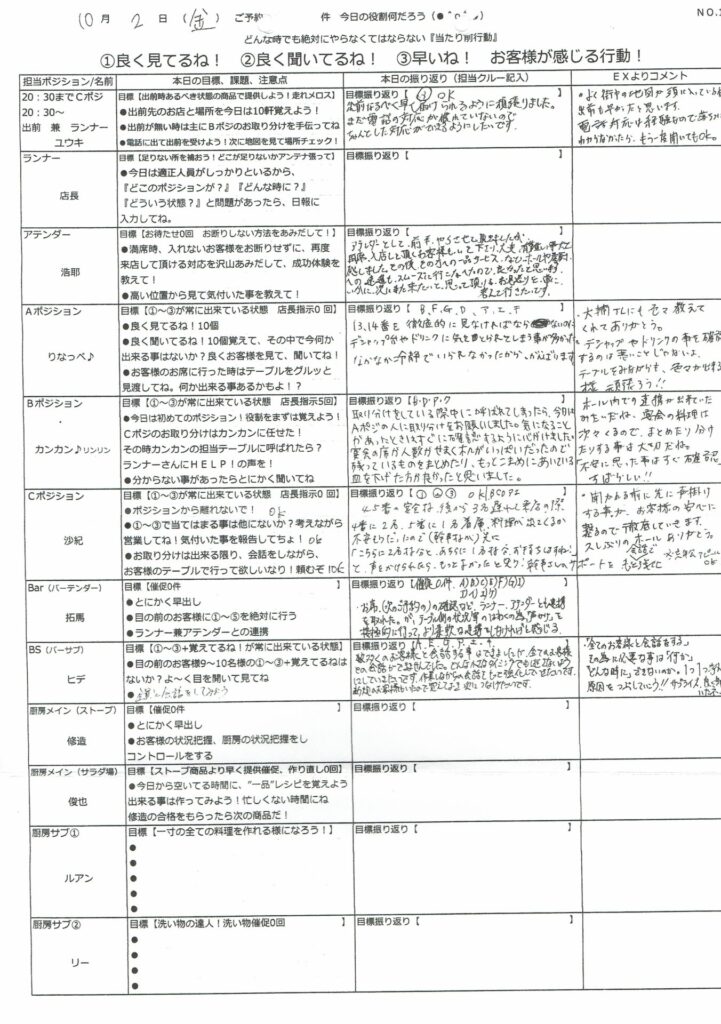

「毎日目標設定をして、アルバイトに課題を与えて、日々達成感を感じてもらうこと」

「目標と現実の振り返りをして、相手にフィードバックし、相手を確実に成長させること」

とし、そのために、

「目標設定シートを記入する」

「毎日フィードバックを行う」

とか、こんな感じで、アルバイト教育は”具体的に何をするのか”を明確に提示しないと、ただ「あれやって」「これやって」「何やってんの?こんなんじゃダメじゃない?」なとと指示とか指摘しかできない、そんな店長になってしまうのです。つまり、業務内容を具体的に示すこと自体が、店長教育の大切な一部なのです。

多くの人が、

「そこまで整えてあげないとダメですか?それぐらい自分なりに工夫してやってもらいたいのですが・・・」

と仰る人もいますが、私はこういったことを聞くと、必ず杓子定規的に、

「そんなことができるんだったら、悪いですけどここにはいませんし、とっくに独立していますよ」

と話します。

店長の仕事を効果的に行う「ツール」を作成する。

「ツール」があれば、店長が何をすべきかが分かる!

店長の仕事の質が上がれば上がるほど、お店の営業の質も向上します。

そのためにも、「具体的に何をすべきか?」を上述した感じで、ある程度仕事内容とそのために使用するツール等を仕組みとして整えることが大切です。

これがあれば、「これを使えるようになることが、店長としての仕事の質を上げることになる」と思えますし、やる方も分かりやすくなります。ツールで業務を具体化することは、そのまま店長教育を仕組み化することにつながります。

また、今後、多店舗化をどんどん進めていけば、必然的に、店長の上司である「マネージャー」という役職も必要になります。店長の仕事が明確で、そのやり方に精通していれば、マネージャーの仕事はスムーズに行うことができます。なぜなら、今までやってきたことを、部下である店長に教えて、できるようにさせればいいからです。マネージャーにどんな仕事をさせていいか分からないというのは、店長の仕事が具体的に決まっていないから、そうなってしまうのです。

この店長の仕事を具体化することは、飲食を始めて間もない頃は、情報もノウハウも知識も不足しています。なので、構築するにはとても骨がおれる作業になると思います。

ですから、我々のようなコンサルタントに頼って、「店長の仕事」を具体化する、そして、それを「評価表」にもつなげていく、そんな仕組みつくりを進めることをおすすめします。

自力で作成することも大切ですが、時間がかかるだけですし、ある程度実績あるものを使って、それをベースに自社流にアレンジする方が、時間の短縮になるでしょう。

具体的な店長教育の方法や実践ノウハウについては、こちらの記事にまとめています。

👉 「10店舗未満の飲食店に最適な店長育成法|研修・教育で欠かせない9つのコト」

※当社のご支援内容(コンサルティングメニュー)の詳細はこちらをご覧ください>>>