「質の低下」はなぜ起こる?

昨日の投稿では、マニュアルよりも「仕組み」を構築することの重要性についてお伝えさせていただきました。今日は、マニュアルを作る上での注意点やマニュアルを活用する際に気を付けるべきことをお伝えしたいと思います。

店、人が増えるにつれ、店でよく起こることが、「質の低下」です。

「質が低下」することが、お客様「不」満足につながり、徐々に客足が遠のき、売上が低下していきます。この課題を解決できなければ、多店舗化を進めることは困難になります。

では、「質の低下」はなぜ起こるのでしょう?

それは、「教え方」が悪いからです。これは「マニュアル」の作り方に問題があると言ってもいいと思います。

質がなぜ低下していくのかと言えば、仕事には必ず目的があるはずですが、その目的などを伝えずに、ただ「作業」的に仕事を教えているために、いつの間にかその仕事の大切なことが抜けて、質が低下してしまうのです。

多くの場合、仕事はマニュアルを使って教えていると思いますが、マニュアルには仕事の手順しか明記していないことが多いのです。ただたが手順とやり方だけを教えることが多いため、どうしても仕事が作業になってしまうのです。

ですから、マニュアルには、手順だけでなく、仕事の目的(なぜ、それを行うのか?)やあるべき状態(これが正解)というのを同時に明記することが重要であり、また、「教える」際にも、目的とゴールの説明にも時間をかけるようにする必要があるのです。これができれば、質の低下はある程度抑えることができます。

「いらっしゃいませ」の目的を伝える

昨日と同じく、接客マニュアルを例にしてみましょう。

例えば、「お出迎え」のシーンのマニュアルを想像してください。

恐らく、多くの店では、お客様が来店したら、「いらっしゃいませ」と発声する。そして、お客様に近づいて、再度、「いらっしゃいませ」と言った後、人数確認をしてテーブルへ案内する、みたいなことが記載れていると思います。

これが通常のマニュアルです。

「いらっしゃいませ」とお客様の入店に気づいたら発声するわけですが、「どれぐらいの声の大きさか?」「どんな言い方(トーン)」までは、マニュアルに記載されているわけではありません。

普段、新人のアルバイトさんを指導する中で、「大きな声で”いらっしゃいませ”と言おう!」と言ってはいるが、アルバイトさんがなかなか大きな声をだしてくれず苦戦している人は結構いるのではないでしょうか?

「いらっしゃいませ」の声量を定量化する

しかし、「教わる側」の視点、つまり、アルバイトさんからすれば、「どれぐらいの声量が適正なのか」が言われているわけではないので、自分では出しているつもりでも「声が小さい」と言われ、困惑している人もいるはずなのです。

そこで、この大きさをどれぐらい出せばいいか、最近はこれを数値化するようにしています。今はスマホのアプリで「デシベル計」というのがあります。音の大きさを測るものです。これを使って、自店の声の大きさを作ることで目安ができ、また、「声をだしているつもり」の人にも、どこまで出さなければならないかの「あるべき姿」も分かるようになります。

この基準を作ってから、声は多くのお店ででるようになりました。

ただし、ただ、大きな声をだせばいいわけではありません。

そこで、「なぜ、いらっしゃいませというのか?」という目的も話すようにしました。”いらっしゃいませ”をいう目的は、3つあって、

1:感謝の気持ちを伝えるため

2:安心感を与えるため

3:店内のスタッフへの合図のため

と。この目的を達成するために発声することを何度も何度も伝えることで、「いらっしゃいませ」の言い方も変わってきます。感謝の気持ちを伝える目的があるのですから、ただ、「大きながなり声」で言っていてもそれは目的を達成できません。

また、声量がなぜ必要かも説明しますので、大きな声でいう目的も皆に伝えられるため、先ほどの「声の大きさの基準」と併せて、皆が理由を理解し、声もでるようになります。

様々な仕事の「基準」を明確にする

今回は、「いらっしゃいませ」という基本の話をお伝えしましたが、お店には今回伝えた「あるべき姿」「目的」そして「基準」というのが、不明瞭なものがたくさんあります。

これらがないことが、ただ、マニュアルを作るだけでは、店の質が下がってしまう大きな理由です。また、アルバイト・パートを教育、指導する際にも、ただ、「頑張って」とか「やって」というだけでは意味も分からず、余計に作業になってしまうのです。

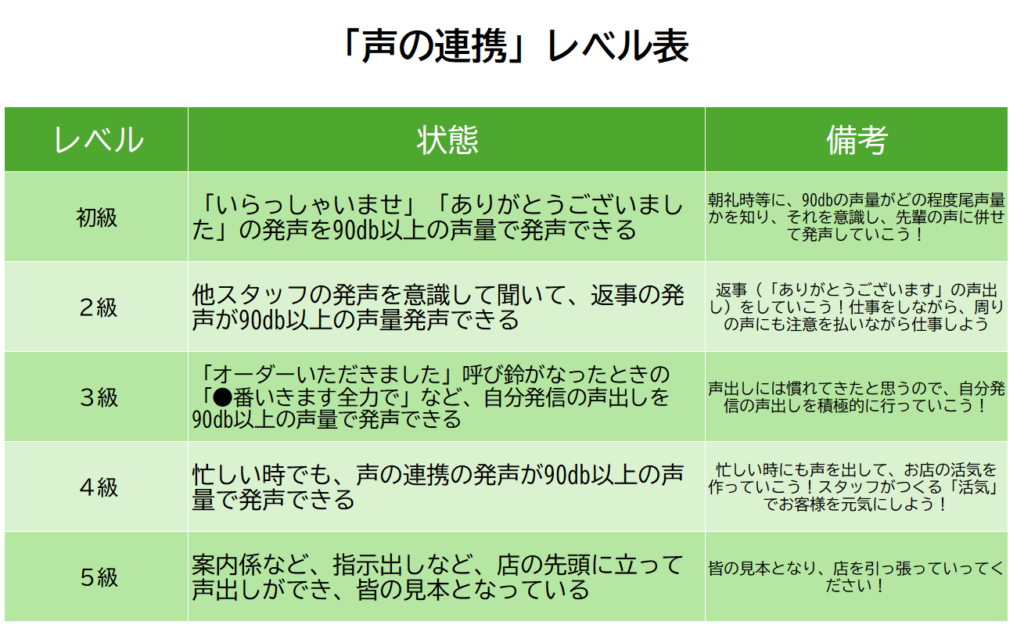

さらに言えば、「段階別目標」を明確にすることで、仕事の達成基準も分かりやすくなります。

例えば、発声に関しては、最初から自ら大きな声で”いらっしゃいませ”を言うのは、なかなか難しいものです。なので、最初は「他の人が発声したら、それに併せて言おう」とレベル1の段階から、レベル5まで「段階別目標」を作り、少しずつ階段を上っていくように、これができたらこれ、という具合に基準も定めました。

そうすることで、アルバイトさんも段階を踏みながら、確実に成長させることもできます。

「あるべき姿」「目的」「基準」をマニュアルにどう記載するかを検討するとともに、このような「教え方」をするということを皆で共有することが、店の質を落とさない一番の方法だと思います。これも、多店舗化を推進するためには欠かせない事項です。

当社のご支援内容(コンサルティングメニュー)の詳細はこちらをご覧ください>>>