飲食店は、売上が高くとも、原価率が高ければ利益はでない!

飲食店は、たとえ、売上が高くとも原価率をいかにコントロールできるかで店舗の利益は大きく関わってきます。また、利益を出したいがために、価格に転化するだけでは、かえって、客離れを起こしかねません。

ここでは、「飲食店の原価率管理、コントロール」のあるべき姿を知り、そして、日々、現場で何をするべきかをお伝えしたいと思います。

(1)飲食店の原価率が高くなる原因(理由)

モノには必ず原因があり、原因が分からなければ改善策を導き出すこともできません。そこで、まずは、「飲食店の原価率が高くなる原因(理由)」を考えてみましょう。特に、日々の原価率コントロールに役立つことを考え、「先月よりも2%原価率が高くなる原因」を掘り下げてみましょう。

●「先月よりも2%、原価率が高くなる」原因(理由)として考えられること

①売上が下がった

②ロスが増えた

③仕入れ値が上がった

④原価率の高い商品がたくさん出た(注文された)

⑤ポーションオーバー

⑥値引きが増えた

⑦在庫が多い

原価率が上昇する原因としては、上記のものが考えられます。

それぞれの原因を解説していきます。

①売上が下がった

研修や勉強会をしていると、原価率が高くなる原因として「売上が下がった」と答える人が結構います。

まず、結論を言いますが、これは間違いです!

仮に、売上が700万円のときと、300万円の時。

商品の売価や商品のポーション(グラム数)などを変更しますか?

つまり、原価率を30%で商品構成を組んでいたら、原価率は基本的には、売上が700万円だろうが、300万円だろうが、同じでなければいけないのです。

ただし、結果的に「売上が下がると原価率が上昇する」ことが多く、それはこの後でも説明しますが、見込みより売上が上がらなかったために、ロスが増え、原価率が高くなってしまうのです。

なので、「売上が下がった」ことが原価率が高くなる直接的な原因ではなく、「ロスが増えた」ことがこの場合の原因となるのです。

②ロスが増えた

ロスには、2種類あります。

1.発注ミスによる、ロス

2,営業中のロス

1,の「発注ミスによるロス」は、売上予測を見誤り、発注が過多になり、それが在庫となり、商品に消費期限が来ることで捨てる、つまり、ロスになるということです。

これが良く起こるのは、”売上がいつの間にか低下しいる”ときに良く起こります。現場としては、「これぐらい売れるだろう」と予測するのですが、そこまでは売れず、ロスになる。これを私たちは、「安心在庫」と呼んでいますが、「売れたらどうしよう」「お客さんがきたらどうしよう」という不安が多めな発注を生み出し、結果、ロスになるということです。

こういう事態を招かないようにするには、日々、売上推移に着目し、自分の「感覚」よりも実際の「数字」を基に発注するという姿勢が求められます。

2,の営業中のロスは、お客様からの注文を間違えて聞いてしまったり、注文されたお客様とは違うところに提供(そのお客様は気づかずに食べてしまう)。もともと注文した人から催促されたときに初めて「ミス」に気づき、もう一度作って提供する。つまり、ダブルで作成していることで、ロスになっているということです。

これは、特に、飲食店の新規開店の時や新人さんが店に増えたときに良く起こります。普段から、「復唱」を徹底したり、提供時には、伝票の確認をデシャップやホール担当者が声を掛け合うなどして確認しあうなどの対策を徹底することが重要です。

③仕入れ値が上がった

物価上昇の昨今は、この原因が最も飲食店の原価率が上がる原因として挙げられます。ただし、野菜などは日々仕入れ値が上下しますが(価格が変わる)、他の商品に関しては、いきなり仕入れ値が上がることは考えにくく、遅くとも1ヶ月前には連絡が入ります。

つまり、何らかの対策をとれる可能性も高く、本来はこの「仕入れ値」が上がったは、原価率が高くなる原因とは言えません。

④原価率の高い商品がたくさん出た(注文された)

例えば、お薦めメニューに「原価率の高い商品」を投入し、それが想定していた時よりも、売れてしまったなどの時に起こります。

これを把握するするには、感覚ではなく、数値で把握することが大切です。

そのためにも、「理論原価率」を毎月算出することが求められます。

【理論原価率の算出】

理論原価率とは、各商品の原価率とその商品の出数から算出します。つまり、ロスを加味しない場合の原価率と言うことになります。

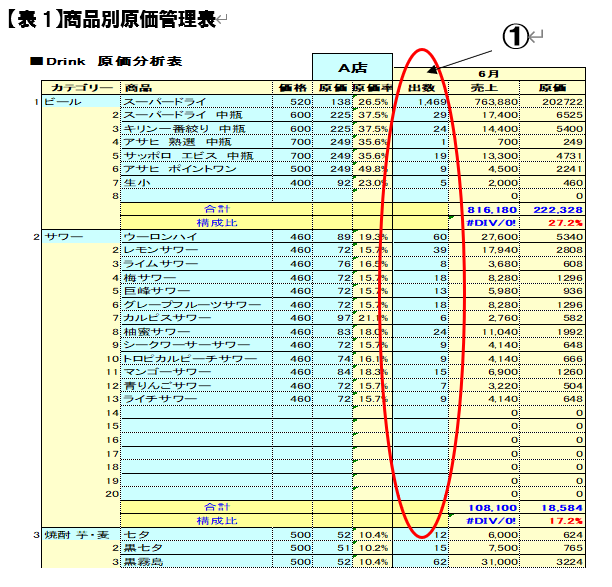

具体的には、下記のようなシート(これを「カテゴリー別ABC分析表」と呼んでいます)を使って算出すると分かり易いでしょう。

1)毎月末に各商品の出数を入力します。

各商品の価格と原価率をあらかじめ入力し、各商品ごとの売上と原価を算出します。これをすべての商品で行えば、全商品の売上と原価が算出されます。

2)カテゴリー別の売上と原価を算出します。

下記の表のように、どのカテゴリーの商品の原価率が高いのか、また全体の「理論原価率」が分かります。

「理論原価率」と「実際原価率」

さて、日々私たちが管理しているのが、「理論原価率」と対比して「実際原価率」といいます。これは、ロス、在庫もすべて含めた数値です。

つまり、「実際原価率」はロスなども含めた原価率と言え、必ず、「理論原価率」よりも高くなります。また、通常「実際原価率」は、「理論原価率+1~2%」ぐらいが適正で、これ以上「実際原価率」と「理論原価率」の差が大きい場合、ロスが多いということが分かります。このように、「理論原価率」を毎月算出することで、ロスが多いか少ないかの判別を行うことができるのです。

また、もし、「理論原価率」を算出せず、「実際原価率」だけを管理していたとしましょう。

仮に、「実際原価率」が、35%だったとして、これを32%に落としたいとします。しかし、「理論原価率」が34%だった場合、いくらロスなどを減らしても「実際原価率」が32%になることはなく、32%を店の「適正(目標)原価率」とするためには、「理論原価率」を33%になるように設定しないと、「実際原価率」は、35%になることはあり得ません。なぜなら、先述した通り、「実際原価率=理論原価率+1~2%」だからです。

原価率をより適正にコントロルールする場合、上記に記した、「実際原価率」「理論原価率」「適正(目標)原価率」の3つの原価率を管理することが重要となります。

⑤オーバーポーション

これは、レシピで決められた分量よりも多めに盛ってしまうことを指します。

アルバイト教育が徹底されていない店、ルールを守ることにゆるい店ではこういったことは良く起こります。アルバイト教育不足、教育の不徹底が、原価率の上昇を招くこともあるのです。

最近はアルバイトやパートにもキッチンで調理作業をしてもらうことが多くなりましたが、分量を守ることをより厳しく求めることが重要です。レシピを守らないことによって、「原価率が高くなる」という問題を招いたり、また、分量を多めにしてしまうことで、本来の味との違いがでることにより、お客様を満足させられず、売上低下まで招くこともあります。

自分たちの行動が、後々どう影響がでるのかをしっかりと伝えることで、「分量を守る」という当たり前の行動を店舗で実践することが重要です。

⑥値引きが増えた

イベントや販促を行うことにより起こります。

販促やイベントは、お客様を楽しませるためには必要な策であり、ここをケチるとかえって売上低下を招くこともあります。

これがどれぐらい全体の原価率に影響しているのかを検証するためにも、日々、どれぐらいの「値引き金額」があるのかを記録に残すことをお薦めします。

⑦在庫が多い

最後のこの「在庫が多い」ですが、私が、コンサルタントをやっている中で、「原価率が高くなる」「原価率が高い」飲食店の最大の原因であることがほとんどです。

しかし、数値の勉強をしている方なら、この話を聞くと、「えっ?おかしくない?」と気づくと思います。それは、月末には必ず「棚卸」という作業を行い、在庫を算出し、在庫金額を引いて当月の「使用量」を算出してから、原価率を算出するからですね。

これを数式に表すと、下記のようになります。

1ヶ月の原価率=当月使用量÷売上×100%

当月使用量=期首棚卸高+当月仕入れ-期末棚卸高

この数式にある、「期首棚卸高」「期末棚卸高」というのが、棚卸によって算出された在庫金額ということになります。

そのため、「在庫」は計算から引くため、「在庫が多い」ことが「原価率が高くなる」というのは理論上、おかしい話なのですが、在庫が多いお店ほど、管理ができていないのも事実。

原価率の高い店ほど、冷蔵・冷凍庫が乱雑

実際に、原価率の高い飲食店の「冷蔵庫」「冷凍庫」をのぞかせていただくと、ほぼすべての飲食店が、ただただ、商品が放り込まれている状態で、整理整頓が全くできていないのです。

こういった状態(冷蔵庫、冷凍庫が整理されていない状態)で、日々営業していると「あれがない(見つからない)」ということも良く起こりますし、さらに言えば、発注する際に、ダブル発注したりする可能性も高いでしょう。

つまり、「在庫が多い」という飲食店は、管理がしっかりとできていないため、ダブル発注をしたり、在庫管理が徹底できていないために、結果、ロスが増え、「原価率が高くなる」のです。

昔から、「整理整頓」「先入先出し」の重要性を言われていると思いますが、まさしくそうで、この「凡事」を徹底することこそが、原価率コントロールの肝とも言えます。

(2)飲食店の毎日の原価率コントロールのあり方

ここまで、「原価率が高くなる」「原価が上昇する」原因を解説してきました。原価率が高くなると、必ず、上記の②~⑦の原因が起こっており、それを見つけ出し対策を打つことで原価率を下げるようにしていきます。

下記では、「特別に原価率を下げにいく」ではなく、日々店でやるべき「原価率を適正にコントロール手法」を解説します。ぜひ、下記を読んでお店で実践してください。

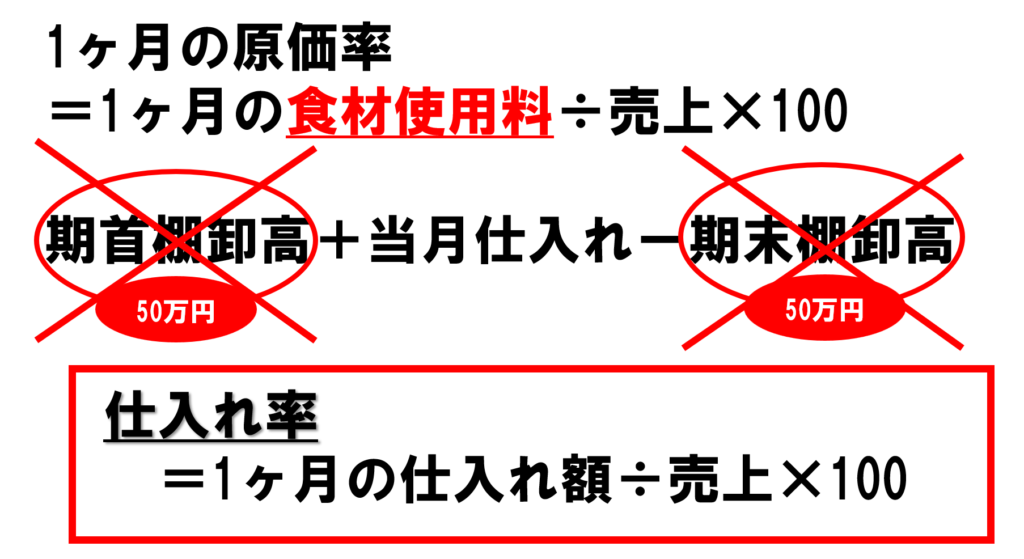

①毎日、「仕入れ率」を把握する(チェックする)

正しい「1ヶ月の原価率」を求める数式は、先述した通り、

1ヶ月の原価率=当月使用量÷売上×100%

です。また、当月使用量は、

当月使用量=期首棚卸高+当月仕入れ-期末棚卸高

にて、算出されます。

さて、ここで皆さんに質問です。期首棚卸高というのは、「前月末の在庫金額」。期末棚卸高というのは、「当月の在庫金額」。

これを分かりやすくするために、前月を5月。当月を6月と仮にしましょう。

5月と6月の在庫金額ですが、仮に、5月が100万円。6月が50万円だったとしましょう。

これ(この状態、在庫金額に差があること)は、アリだと思いますか?ナシだと思いますか?

正解は、「ナシ」です。

理論的には、毎月末、在庫金額はほぼ同じぐらいが望ましいですよね。そもそも在庫は、たくさんない方が良く(在庫は、まだ売上になっていないものであり、在庫が多いということは、無駄な資金を抱えていることと同じ)、営業に差支えない程度に在庫は調整すべきです。

さて、話を戻して、在庫金額は、本来は、5月と6月ほぼ同じぐらいが望ましいということでしたら、先ほどの数式、

当月使用量=期首棚卸高(A)+当月仕入れ-期末棚卸高(B)

このAとBは、同じ数値ということです。ということは、そもそもの「1ヶ月の原価率」の数式、

1ヶ月の原価率=当月使用量÷売上×100%

の当月使用量は、「当月仕入れ」のみで計算してもいいということですね。

つまり、

1ヶ月の原価率=当月仕入れ÷売上×100%

で、原価率を捉えてもいいということです。つまり、この数式は「仕入れ率」であり、この「仕入れ率」を日々管理し、この数値を店の定める「適正(目標)原価率」としてコントロールするようにすればよいのです。

仮に在庫が増えれば、この「仕入れ率」も上昇しますので、在庫が多い場合もすぐに分かります。

よって、「仕入れ率」を日々をチェックし、毎週月曜日(週末は業者さんが休みの場合や繁盛日のため多めに仕入れをするため)には、各飲食店が目指している「適正原価率」になるようにコントロールすれば、原価率はほぼ目指した数字になるのです。

仮に、在庫が多いということになれば、何が原因で在庫過多になってしまっているのかの原因の検証も必要でしょう。

多くの場合、

・売上予測が間違っている

・適正在庫量た正しく設定されていない

・冷蔵庫、冷凍庫の整理整頓ができていない

などが考えられ、上記の改善を行っていくのです。

②月末に、「実際原価率」と「理論原価率」の差を把握し改善する

仮に、実際原価率が、適正原価率(仮に、33%だとします)よりも、2%高かった場合。

まず、在庫が2%多いことが考えられます。それとともに、理論原価率が、通常通りだったかの確認を行います。もし、理論原価率がいつもどおりの、この場合であれば、31%だった場合、原価率が高くなっている原因は、「在庫が多い」という確率が高くなります。また、値引きが増えた可能性もあります。この場合は、値引き分の金額を売上にプラスして、原価率を再計算するといいでしょう。

もし、理論原価率が、33%になっていた場合は、原価率が高くなっている原因は、「原価の高い商品がたくさん出た」ということになるでしょう。

これは、メニューを変更せず、また、お薦め商品を投入せず、なんらかの理由で「原価率の高い商品」がたくさん出た(注文された)ということになるでしょう。

この場合の対策は、先ほど紹介した「カテゴリー別ABC分析表」にて、何がたくさんでて原価率が上昇したのかを見つけ出し、その商品の原価を見直す、売価を見直すことが対策として考えられます。

また、他には、他の原価率の低い商品をホールと協力して、お客様にお薦め商品として推奨販売することで、原価率を下げるということもできます。

まとめ

飲食店が原価率を適正にコントロールするためには、「原価率が高くなる原因」を正しく理解し、そして、日々数値をチェックし、仕入れ量をコントロールすることが重要です。

特に、日々のチェックが重要で、例えば、皆さんがダイエットをしているとしましょう。きっとダイエットをしているときは、毎日、体重計に乗って体重を図り、食べる量や運動の量をコントロールするはずです。

原価率コントロールもこれと同じで、原価率をコントロールするためには、日々のチェックが欠かせません。これができていないお店ほど、やはり、原価率が高くなる傾向があります。

そして、上記でもお伝えしましたが、原価率の高い飲食店ほど「冷蔵庫、冷凍庫」が乱雑であることがほとんどです。原価率を適正にコントロールするためにも、日々、冷蔵庫・冷凍庫内の整理整頓、そして、先入れ先出しをアルバイト・パートスタッフにまで徹底することも重要です。

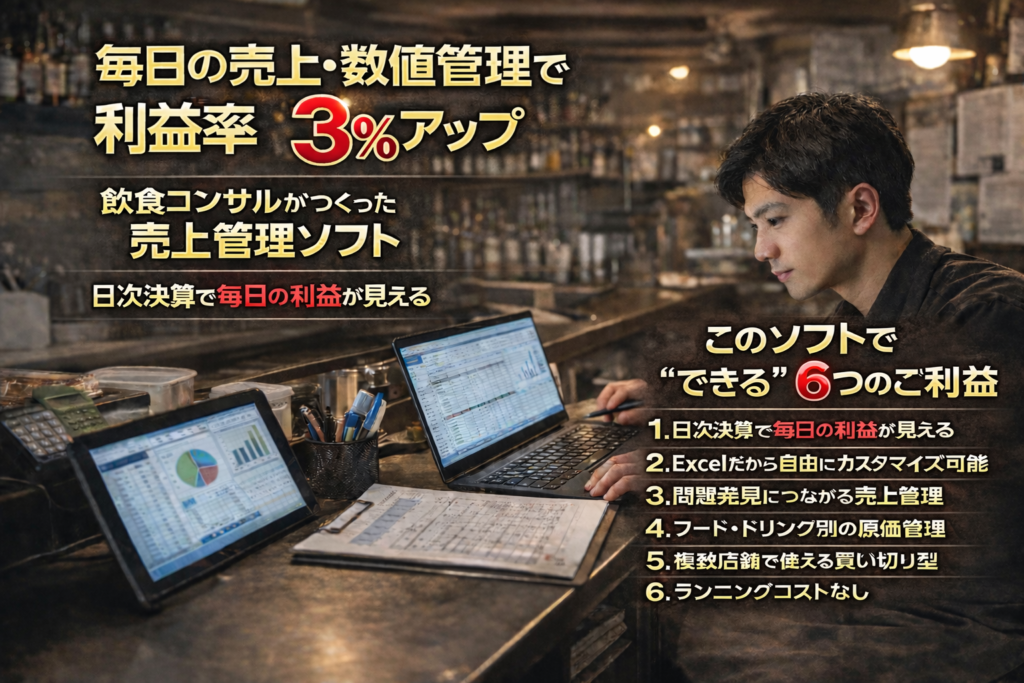

※売上管理、数値管理を強化したい方は、「飲食コンサルがつくった、売上管理ソフト」がおすすめ(販売中!)>>>